Résultats de recherche pour “Jacques CLAISSE” 1 à 30 (46)

Olivier Degée dit Jean Tousseul (1890 - 1944) : Le campagnard mélancolique

Olivier Degée dit Jean Tousseul…

Points critiques - 381 - mai - juin 2019 - Révolte

Sommaire • Appelfeld parmi nous par Tessa Parzenczewski • Notes autour de "M" de Yolande Zauberman par Elias Preszow • Éditorial…

Verhaeren, biographie d'une œuvre

À propos du livre (4e de couverture) Le présent travail est un essai de biographie critique dont le propos tente de reconstituer l'itinéraire…

Stendhal, une sociologie romanesque

Derrière le roman d’amour de Stendhal, se cache un roman social, un "roman du réel", qui analyse en profondeur les rouages de la société de l’époque, celle de la…

Jacques-Gérard LINZE , La fabulation , Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique, 2022, 158 p., 18 € , ISBN : 9782803200634Après L’ornement…

L’écrivain dans le ghetto de la culture. Un marginal qui rêve de victoire, un ectoplasme qui cherche son identité, un monstre travesti en…

La collection d’essais tirés des conférences prononcées lors de ces rencontres privilégiées que sont les Midis de la poésie comptait déjà, parmi les grands noms qui l’émaillent, Pasolini, Brecht, Bauchau, Duras, Aragon… Grâce à l’étude que livre Gérald Purnelle, professeur à l’Université de Liège, deux Liégeois viennent rejoindre cette cohorte d’éminences : Jacques Izoard et François Jacqmin. Comparer deux poètes, ou plutôt deux voix poétiques, est un exercice plus complexe qu’il n’y paraît. Il ne s’agit pas de superposer des citations ni de computer des corrélations lexicales ; encore faut-il sonder au cœur et aux reins leur œuvre respective, via les récurrences thématiques, les fantasmes, le ton, la vision dont elle est porteuse. Une naissance et une mort en région liégeoise augmentées d’une contemporanéité d’écriture ne suffisent en effet pas à fonder une connivence entre poètes, même si elles permettent d’entrevoir quelques traits de parenté.Gérald Purnelle a très bien mis en exergue les différences de tempérament des deux hommes, et ce sans entrer dans le détail de leur intimité vécue, mais en se plaçant d’emblée sur le terrain de leur ethos social comme littéraire.Quelles silhouettes, et quelles carrures que celles de ces frères séparés. D’un côté, Jacques Delmotte au pseudonyme de col alpin, « militant » de la cause poétique, qui s’y dépense sans compter, s’y brûlera ; homme de réseaux (il n’a jamais cessé de publier concomitamment aux plus grandes enseignes et dans des revues éphémères, confidentielles) et de rencontres (pas un seul « écrivant » à Liège pour ignorer le passeur magnifique qu’il fut) ; professeur, qui savait susciter l’éveil à la fécondité de la langue française parmi ses classes de techniques / professionnelles, par exemple en leur livrant en pâture un « poème du jour » à discuter, dépecer, noter sur dix ; diseur enfin à la sensualité directe, poète tactile, rebelle jusqu’au bout au(x) cloisonnement(s). De l’autre, François Jacqmin, homme d’un seul nom de famille, avouant volontiers que la découverte de la poésie marqua une « fracture » dans son existence, manifestée par un « manque d’adhésion généralisé », ce qui n’est pas sans évoquer un certain Henri Michaux ; compagnon de route – y avait-il une autre manière d’en être ? – du surréalisme d’après-guerre, s’auto-désignant comme « le membre le plus tranquille de la Belgique sauvage » ; homme du retrait, du confinement de sa parole, de la divulgation au compte-goutte, qui publie son premier recueil d’importance, Les Saisons , à l’orée de la cinquantaine en se tenant loin des coteries, des logiques de conquête du champ. Jacqmin, silentiaire d’un empire intérieur à dimension de jardin.Gérald Purnelle a parfaitement saisi à quel point « l’écriture poétique d’Izoard et de Jacqmin se fonde également sur une permanente perception du monde comme origine et, comme enjeu, sur l’inscription du sujet dans ce monde et dans le langage ». Ce postulat explique la réticence – le refus ? – manifestée par Izoard à intellectualiser le réel, et à l’inverse les ressorts émotionnels, frisant l’extase, qui sont présents dans l’expression de Jacqmin ? Et là où Izoard entre en contact avec des matières, des étoffes, usant sans vergogne de l’œil, du doigt, de la langue, du sexe, Jacqmin approche par cercles concentriques, franchissant par paliers les couches invisibles qui ceignent l’essence des choses. Une essence qui, évidemment, se révèle évanescence.Le verbe est alors ressenti tout différemment de part et d’autre. Pour Jacqmin, il y a une inaptitude à exprimer les profondeurs du sensible : ainsi explique-t-il dans un entretien accordé à Revue et corrigée au mitan des années 80 : Je considère que c’est une injure vis-à-vis du monde que de le désigner, que de lui coller un verbe sur le dos et de dire à cet objet « voilà ce que tu es ». Et je ne fais pas plus confiance à ma pensée qu’au langage, ce qui veut dire que la situation est tout à fait bloquée. On retrouve la contradiction dans le fait que je continue d’écrire. Pour Izoard, par contre, qui exerce son écriture comme un décloisonnement, le langage est vecteur de projection vers l’autre. Ne pas se retrancher derrière les vocables, mais faire en sorte qu’ils soient le salutaire fil conducteur allant de l’un à l’autre. Briser ainsi le halo de vide autour des êtres, les aimer. ( extrait de Ce manteau de pauvreté , 1962 )Le mérite d’une telle étude, au-delà de l’outil d’analyse qu’elle fournit, est de constituer un irrésistible incitant à se ressourcer, d’un mouvement parallèle, chez Jacqmin et Izoard, recto et verso d’une même lecture réenchanteresse du monde, avers et revers d’une même…

Dans Le netsuke , le nouveau roman de Thomas Lavachery , le narrateur Jacques Mellery raconte avec une tendresse douce-amère la fin de son adolescence. À cette époque, il passe ses journées…

Rarement un oisillon a été aussi beau. Plumage duveteux bleu turquoise pâle, aigrette et longues rectrices d’une teinte identique plus soutenue, bouille ronde avec d’énormes yeux marron myopes…

Un recueil audacieux, où une quarantaine de contes, de La princesse au petit pois à Barbe bleue en passant par Les trois petits cochons, sont racontés en quatre cases seulement ! Mention…

Sortie de presse le 17 décembre, cette bande dessinée est bilingue, comme toutes les publications de Ma p’tite Édition et propose deux histoires qui se déroulent…

On n’achète pas un livre – et a fortiori on ne le rachète pas – au simple motif qu’il a changé de couverture. L’argument pourrait cependant suffire concernant la republication…

Publié en 1971, il y a près de 50 ans donc, chez Christian Bourgois, le roman Julie ou la dissolution n’a pas pris une ride et pour cause puisque ce récit entraîne…

Comment imbrique-t-on dans sa mémoire les souvenirs, doux ou douloureux ? Comment faire pour qu’ils se transfigurent, se floutent et ne nous digèrent pas tout cru ? Dans…

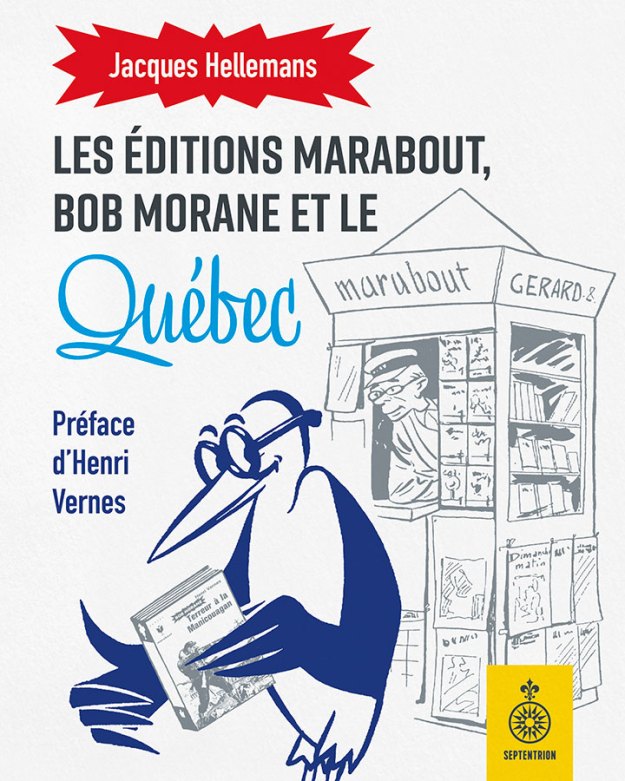

Les éditions Marabout, Bob Morane et le Québec

Le livre de poche francophone est né en Belgique, plus précisément à Verviers ! Durant une trentaine…

Jean-Jacques MESSIAEN , Lecture pour tous. Une histoire des initiatives de la Province de Liège en matière de lecture publique , Préface de Jean-François Füeg, Éditions de la Province de Liège, 2021, 194 p., 20 €, ISBN : 9782390101604 Promulguée le 17 octobre 1921, la loi Destrée sur les bibliothèques publiques marquait un moment fort de la politique culturelle dans notre pays. Plus que la reconnaissance d’un lieu symbolique, c’était un service destiné au plus grand nombre que cette disposition légale instituait : offrir à toutes et tous l’accès à la lecture, afin de favoriser le développement intellectuel de toutes les catégories sociales. Aiguillonné sur sa droite quant au choix des ouvrages à mettre dans les mains du peuple, Destrée eut cette réplique fulgurante : « Pour l’État, il n’y a pas de mauvais livres ». Le tenant du Parti ouvrier belge refusait d’orienter les choix des usagers selon une doxa, une idéologie, fût-ce celle de son propre parti. Au contraire, il faisait confiance aux individus dont il était persuadé que, confrontés au plus grand nombre possible de sources divergentes, ils sauraient exercer leur esprit critique. En cela, il créait le profil, peut-être idéalisé, en tout cas fondamentalement vertueux et positif, du Lecteur, au dévoué service duquel il mettait les bibliothécaires… En retraçant la succession des initiatives de la lecture publique en Province de Liège, Jean-Jacques Messiaen ne s’est guère contenté d’établir la « micro-histoire » d’une institution. Il rend plutôt compte, en en resituant le contexte socio-historique, du dynamisme mis en œuvre pour le développement d’une pratique aux enjeux fondamentaux. Jean-François Füeg l’explique en préface : quand en 1937 est créée à Liège la Bibliothèque des Croisiers, les entités provinciales se sont déjà emparées depuis quelque temps d’un « domaine où l’État était jugé défaillant ». La bibliothèque n’est plus seulement un lieu d’archivage poussiéreux. Elle est pensée comme un tout, des briques qui la constituent jusqu’à la gestion qui l’anime en passant par les techniques qu’elle mobilise ; elle devient « un outil de développement de la démocratie ».Le volumineux ouvrage de Jean-Jacques Messiaen s’ouvre sur un avertissement : « La présente étude ne vise pas à l’exhaustivité, bien des aspects mériteraient d’être approfondis ou complétés ». Preuve que la modestie de l’auteur n’a d’égale que son perfectionnisme. Son récit s’ouvre bien avant Destrée, en 1725, durant cette période des Lumières qui voit la création dans la Principauté d’une première bibliothèque – dont on ignore si elle était accessible à des usagers … Son gérant, l’imprimeur Everard Kints, se doutait-il qu’il entamait là une page cruciale de la culture en Cité ardente ? Toujours est-il qu’à partir de cet événement fondateur, l’histoire de la lecture publique à Liège va se confondre avec celle des territoires belgiques, passer à travers la Révolution et la Chute de l’Empire, épouser dès 1818 les destinées de l’Université (fondée à Liège en 1817), s’enrichir au fil du temps d’un véritable trésor, s’ouvrir aussi aux classes ouvrières en 1861, sous l’impulsion de l’échevin de l’Instruction publique et des Beaux-Arts Victor Hénaux. À l’époque, la « bibliothèque populaire communale » prend ses quartiers… dans les combles de la Halle aux viandes ! Il faudra attendre un demi-siècle pour que s’amorce la délocalisation des ouvrages vers les écoles et des bibliothèques de quartier et finalement vers une nouvelle adresse située dans une rue qui deviendra métonymique pour les bibliovores liégeois : les Chiroux. Le nom restera, même si le bâtiment de style classique sera remplacé au début des années 1960 par une structure bétonnée plus moderne, ancrée dans le paysage urbain avec sa passerelle et sa rotonde, à une encablure du Pont Kennedy…Le récit de Jean-Jacques Messiaen, somptueusement illustré de nombreuses photos, gravures, affiches et couvertures de publication, ne ravira pas que les professionnels du livre. Il interpellera quiconque s’intéresse à l’histoire, en Belgique francophone, de la Culture. Un mot qui mérite bien sa majuscule quand on comprend ce qu’il recouvre de valeur patrimoniale, de combat en faveur de l’Éducation permanente, de résistance pour la défense des libertés individuelles et collectives, de générosité et de partage. De provision de plaisir et de bonheur, aussi.À deux ans de l’inauguration d’un nouveau centre de ressources – situé cette fois en Outre-Meuse, là où se dressait jadis l’hôpital de Bavière –, cette somme tire le bilan d’une expérience livresque et citoyenne considérable, avant d’en tracer les perspectives et les espoirs. Jean-Jacques Messiaen l’a compris : le ou la bibliothécaire, aujourd’hui, ne se tient plus au centre d’un dédale de compactus ou dans quelque obscur bureau, à faire de la catalographie, mais sur le seuil même du Savoir. Une position idéale qui lui permet de vous accueillir et, avant d’entrer, de vous faire admirer…

La peste, le choléra et la littérature

Charybde et Scylla sont deux monstres fabuleux qui gardent le détroit de Messine. En réalité ce sont deux écueils que les…

On peut dire , sans trop se tromper, que le théâtre wallon connaît ses débuts au 18e siècle, si l’on excepte l’une ou l’autre «moralité» (vers 1630) et quelques…

Il fut une époque où l’on osa rêver qu’œuvrer ensemble, en toute liberté, générait une inventivité, une force et une profondeur que le travail solitaire ou divisé n’apportait pas.…

Maisons d’écrivain: où en est la Belgique?

Pour une Europe des patrimoines littéraires? « Il faut des résistants à l’amnésie culturelle ambiante ». C’est par ces mots que Jacques…

Quand Pasolini regarde la psychanalyse, la psychanalyse regarde les queers

S’EMBRASSER SUR LE RING? La thèse qui sera…

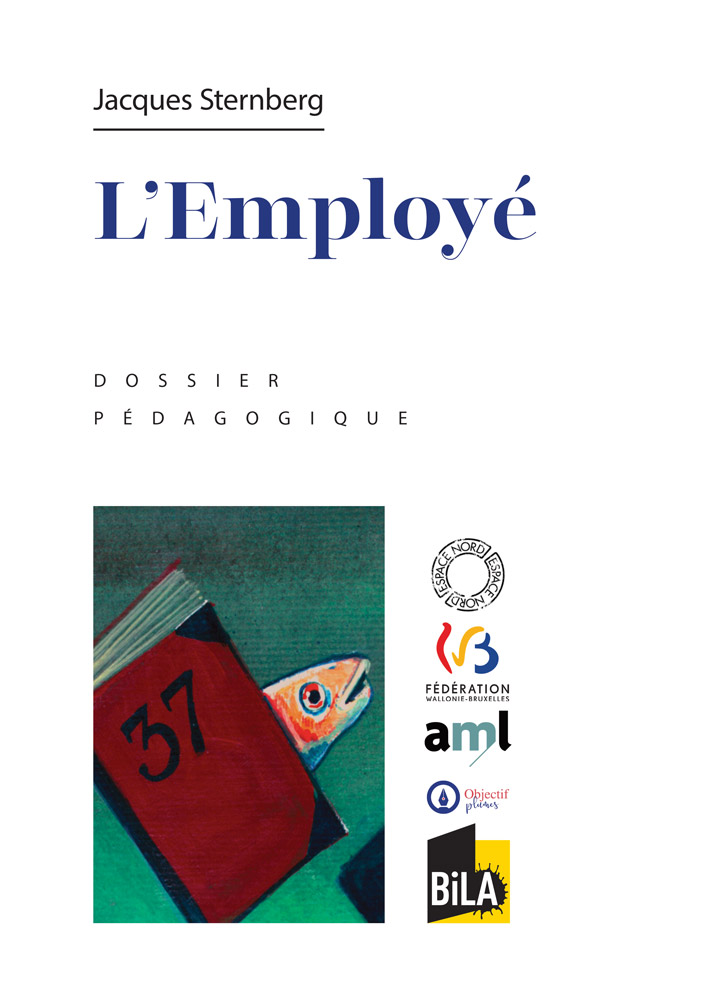

Dossier pédagogique : L’employé

Dossier pédagogique autour du roman L'employé de Jacques Sternberg Télécharger en PDF Ce dossier pédagogique vous invite à découvrir un roman d’une grande originalité…

Espace Nord, le patrimoine littéraire à l’usage de tous

Espace Nord, collection patrimoniale dédiée aux Lettres belges francophones, fête en 2015 ses 32 ans et compte plus…

Du tins dès diggers / Du Temps des "Diggers" (décembre 1918 - mai 1919)

Il y a un peu plus de cent ans , des troupes de l’armée…

" Pourquoi c'est bizarre? " (in Jeune public)

Faire de la philosophie avec les enfants en prenant comme support la danse contemporaine ? Le défi peut sembler…

Dans nos archives : journalisme et littérature

Depuis 2013, l’ONU a institué le 2 novembre comme la journée mondiale pour la protection des journalistes. À cette occasion, nous republions…

Introduction [page 37 de la version papier] Dans son essai Fiction : l’impossible nécessité, Vincent Engel XX signale que « le discours sur la littérature de la Shoah est dominé par une insistance sur l’incapacité de ce discours et plus particulièrement sa déclination artistique » XX . De fait, le judéocide fut une expérience d’une monstruosité telle qu’elle paraît se situer au-delà de tout ce qui est humainement imaginable, dicible et transmissible. Cependant, ces trois concepts, Engel les qualifie comme des mots qui ne trahissent que notre incapacité à imaginer, dire et transmettre, « des mots qui ne disent rien sur ce qu’on entend qualifier à travers eux » XX . Méditant sur le caractère toujours inédit et unique de l’expression de l’indicible, Engel montre comment le parcours du narrateur imaginé par Jean Mattern dans Les Bains de Kiraly XX (2008) atteste que, s’il est possible de surmonter la détresse en construisant un discours sur un événement apparemment inimaginable, indicible et intransmissible, le dépassement de cet inénarrable passe nécessairement par l’élaboration d’un récit personnel. Dans cette étude, nous nous proposons de nous faire l’écho des témoignages de deux voix majeures des lettres belges actuelles, deux romanciers [page 38 de la version papier] appartenant à des générations différentes mais dont les familles, juives, éprouvèrent dans leur chair et leur âme les atrocités nazies : Vincent Engel (°1963) et Françoise Lalande-Keil (°1941). Vincent Engel: Respecter le silence des survivants – Vous pourriez le laisser en prison, l’envoyer en Allemagne, dans un camp... – Vous ne connaissez pas les camps, monsieur de Vinelles ; sans quoi, je crois que vous me supplieriez de le fusiller sur-le-champ plutôt que de l’y envoyer XX ... Cette réplique de Jurg Engelmeyer, un officier allemand qui a ordonné l’exécution d’un jeune garçon en représailles aux actes commis par son père résistant, ne montre-t-elle pas que la monstruosité du nazisme hante le parcours romanesque de notre auteur pratiquement depuis son début ? Dans son article intitulé « Oubliez le Dieu d’Adam » XX , Engel relate qu’au cours de ses études de philologie romane à l’Université catholique de Louvain, son père lui offrit Paroles d’étranger d’Élie Wiesel, une lecture qui le bouleversa : Par le silence de mon père, par son indifférence à la chose religieuse, je redécouvre le judaïsme. Dans les livres, d’abord, au CCLJ (Centre Communautaire Laïc Juif) ensuite. Et Dieu se voile d’un drap sombre : celui de la souffrance à la puissance infinie d’Auschwitz. Toutes les souffrances se mêlent : celle de ma mère [décédée d’un cancer quelques années plus tôt], celle de la famille de mon père disparue dans les camps. (Idem, p. 72) Pourquoi parler d’Auschwitz ? Cette question, Engel s’astreindra à y répondre dès que cette réalité s’imposera à lui comme une « expérience marquante » bien que non vécue personnellement. La lecture et l’étude approfondie de l’œuvre de Wiesel imprimeront sur sa vision de la Shoah « un vocabulaire et des évidences : un monde était mort à Auschwitz, une société y avait fait faillite, et plus rien ne pouvait être comme avant » XX . D’où la nécessité, poursuit Engel, de « repenser le monde, refonder la morale, instaurer des conditions nouvelles pour la création artistique – pour autant qu’elle fût encore possible XX –, forger des mots neufs pour prononcer l’imprononçable [page 39 de la version papier] [...] » (idem, p. 18-19). D’autres évidences surgiront progressivement dans l’esprit de celui pour qui Auschwitz deviendra vite « une obsession » : celles de constater que la masse des documents publiés « n’ont guère servi à éduquer les gens » (idem, p. 20-21) et que les descendants des survivants, qui ont pour tâche de reprendre le flambeau du témoignage, doivent « trouver d’autres moyens d’expression, car ils n’ont pas vécu l’épreuve » (idem, p. 19). Si ses travaux scientifiques XX lui permirent d’« épuiser » la question « épuisante » de la responsabilité de Dieu devant le génocide juif ou, en tout cas, de tourner une page (ODA, p. 72), par après, c’est principalement à travers la fiction qu’Engel poursuivra cette interrogation sur la Shoah. Une interrogation qui trouve donc sa source directe dans la tragique histoire familiale et dans une identité juive ashkénaze fort ancienne. Comme il le détaille dans quelques interviews et articles XX , ses ancêtres paternels, polonais, étaient des juifs religieux appartenant à la bourgeoisie aisée. Bien que la situation dût se dégrader après la Première Guerre mondiale au cours de laquelle la famille se réfugia à Budapest où son père naquit en 1916, ils sont une famille juive inscrite dans le processus d’assimilation propre à cette période et à leur classe sociale ; les enfants fréquentent des écoles où ils côtoient la bourgeoisie polonaise catholique. Une intégration donc plutôt réussie mais qui n’empêchera pas leur déportation au début des années quarante. De toute la famille paternelle survivront un seul oncle, communiste avant la guerre et rescapé des camps, qui s’en ira faire sa vie à Los Angeles et y deviendra religieux orthodoxe, ainsi que le père de Vincent Engel, parti poursuivre ses études en Belgique vers 1938 et qui, après avoir passé la guerre dans les forces belges de la R.A.F, décidera de s’y installer définitivement : « Plus tard, il me dirait : “N’oublie pas que, pendant la guerre, des Juifs se sont battus”. » (Idem, p. 70.) Quand, à quarante ans, il rencontre son épouse, celle-ci, bien qu’appartenant à une bourgeoisie catholique bruxelloise imbue de solides préjugés, propose de se convertir au judaïsme. Une proposition qui sera rejetée par l’intéressé pour des raisons sur lesquelles l’écrivain ne peut que conjecturer : [page 40 de la version papier] Son athéisme s’était certainement renforcé à l’épreuve de la guerre et des camps. Ou bien, comme d’autres, refusait-il d’inscrire dans une telle tradition de martyre des enfants à venir. Ou bien, plus pragmatiquement, avait-il jugé que les meilleures écoles, à son avis, étaient catholiques. Hypothèse que conforte non seulement le refus de la conversion de sa femme, mais aussi le fait que ses enfants seraient baptisés, inscrits dans des écoles catholiques et feraient leur profession de foi. (Idem, p. 70-71) Une profession de foi qui, chez l’adolescent Engel, ne va pas de soi ! La découverte de l’œuvre de Wiesel et la relecture de Camus lui permettront de régler progressivement le conflit qu’il entretient avec ce christianisme qui prône la soumission, ferme les yeux sur les injustices les plus flagrantes – « Questionner Dieu sur la souffrance, celle d’Auschwitz ou celle de ma mère, accroît l’obscénité de la souffrance, puisque Dieu n’intervient pas et ne répond pas » (idem, p. 74) – et transmet à tous un goût certain pour la culpabilité. Ce qu’Engel (re)découvre dans Camus, la fausseté de la question de Dieu tout comme le devoir pour tout un chacun de suivre un cheminement éthique exigeant, n’est-ce pas en définitive ce que son père lui a transmis ? Évoquant ailleurs la figure paternelle, Engel insiste d’une part sur la certitude de celui-ci « qu’il n’y a pas de droits de l’homme sans le respect de devoirs, et de liberté sans responsabilité » ; d’autre part, sur « [son] impossibilité de dire à ses proches qu’il les aimait ». Et, ajoute-t-il, « pour ce qui est du judaïsme, un silence réduit à l’essentiel. [...] Mais un silence capable de faire passer le judaïsme, le sien, auquel son cadet au moins adhérera pleinement après ses vingt ans » XX . Car ce qui séduit Engel dans le judaïsme, c’est le fait qu’il représente « un rapport à l’existence particulier, une éthique qui met l’homme au centre de tout »…

Tu m’as trempé, tel un acier qu’on forge Émile Verhaeren, L’Escaut L’Escaut ! Lets go ! Il faut l’aborder avec ses muscles, ses paumes ou ses mollets,…