« La poésie est comme la philosophie – ou devrait au moins faire comme elle,…

Style et archaïsme dans la Légende d'Ulenspiegel de Charles de Coster

Voici l’un des romans clés du dix-neuvième siècle, que les annales des lettres françaises…

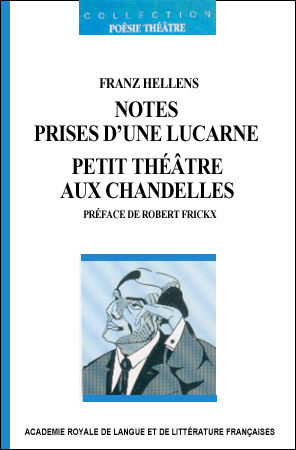

Notes prises d'une lucarne suivi de Petit théâtre aux chandelles

Préface de Robert Frickx À propos du livre Les Notes prises d'une lucarne sont le produit d'un exercice quotidien qu'Hellens s'est imposé durant l'année 1917. On retrouve, dans ces textes en prose, d'une admirable sobriété, le reflet de la mutation que, sous l'influence de la lumière du Midi et des peintres qu'il fréquente alors (Matisse, Archipenko, Modigliani, André Lhote), l'art du poète subit après 1915. Quant au Petit théâtre aux chandelles , composé vers la même époque, il dénote un art très sûr de la scène, qui se concrétise notamment dans un mélange subtil d'érotisme, de légèreté et de cruauté. Mariant le badinage au cynisme, le théâtre d'Hellens fait penser tantôt à Marivaux, tantôt à Musset, mais il s'écarte de ce modèles dans certaines pièces qui, tel Massacrons les innocents, annonce l'univers baroque de…