Résultats de recherche pour “Collectif” 391 à 420 (611)

Le 19 octobre 2019… Une date tout droit sortie du « monde d’avant », celui où il était encore loisible de se réunir devant une scène de concert ou un grand écran, à la tablée d’un restaurant ou, pourquoi pas, pour entendre parler de poésie. C’est ce qui se passait à Bruxelles, ce samedi-là, à l’occasion d’une des rencontres internationales organisées par le Journal des Poètes . Afin de « célébrer cette émotion appelée poésie », les participants y évoquaient tour à tour une figure, belge ou non, et par-delà des voix s’exprimant dans des registres très différents. L’émotion, c’est en effet ce qui relie des personnalités aussi diverses que Norge, Joseph Orban, Marcel Piqueray ou Salvatore Quasimodo. Le volume s’ouvre sur une évocation presque intime signée Jean-Marc Sourdillon , éditeur à la Pléiade des œuvres de Philippe Jaccottet. Les poèmes de Jaccottet y sont envisagés dans leur résonance interrogative la plus profonde, comme des questions dont la béance même garantit l’existence. « Une façon […] non pas d’expliquer ou d’analyser le réel, comme le font les sciences ou la philosophie, mais de l’aimer ou de le redouter ».De Joseph Orban, qu’elle connut très bien, Danielle Bajomée trace un portrait ajouré de failles touchantes, « entre ombre et indigo » : « Je l’ai presque toujours perçu comme un garçon triste, sombrement lumineux, peu aimable, toxique parfois, mais à l’esprit pur », écrit-elle. Sa réflexion se détache pourtant de son ancrage biographique pour accéder à une lecture très fine des proses brutes, jusqu’à la violence, d’Orban. Elle souligne aussi le paradoxe – qui chez le poète n’est souvent que dynamique de style – d’une écriture où l’ignoble s’exprime avec une jubilation métaphorique confinant à la préciosité. C’est que, jusqu’à ses derniers jours, Joseph Orban aura ouvert, sur le réel et les mots pour le dire, des yeux d’enfants éblouis qui conservaient intact leur sens du merveilleux. Judith Chavanne est poétesse et aussi essayiste, avec une étude sur Jaccottet justement. Dans le présent ensemble, elle a pourtant préféré savourer le silence qui émane des mots laissés par le poète Allemand Reiner Kunze (né en 1933). Alors qu’il est connu et reconnu en Allemagne, Kunze est moins familier pour le public francophone, qui peut cependant le découvrir à la faveur d’une traduction d’ Invitation à une tasse de thé au jasmin (Cheyne, 2013). Cette « anthologie », établie par Kunze personnellement, constitue l’entrée idéale dans son œuvre et sert de fil conducteur à l’exploration menée par Judith Chavanne, qui nous amène à découvrir une production où le problème éthique prend toute son importance : Kunze a commis l’erreur littéraire, partant morale, de se faire, pendant un temps, le chantre du régime communiste. Jusqu’à ce qu’il porte sur le monde qui l’entoure « un regard éclairé ». Un retour à l’élémentarité des choses le dessille et marque le début de sa dissidence intérieure. Le programme, périlleux à appliquer dans la RDA des années 60, vaut encore en 2021 : « S’en tenir / à la terre // Ne pas jeter d’ombre / sur d’autres // Être dans l’ombre des autres / une clarté. »Qu’il s’agisse encore des pages consacrées à André Schmitz, Salvatore Quasimodo, Franz Moreau, Norge ou Marcel Piqueray, les interventions rassemblées ici dépassent le niveau de la simple étude formelle pour accéder à celui de l’interpellation métaphysique. À chacun, il a été demandé, comme l’aurait fait Philippe Jaccottet, Que reste-t-il ?…

Dans Éloge de l’amitié , Tahar Ben Jelloun écrivait : « Le libraire est l’ami du livre ; pas de tous les livres, mais de ceux qu’il considère assez pour les transmettre…

La revue TXT est une histoire de compagnonnage. Fondée à Rennes par Christian Prigent et Jean-Luc Steinmetz, TXT constitue sans nul doute une aventure singulière dans le paysage littéraire…

Les éditions Magellan et Cie déclinent à l’envi une collection forte déjà de près de quarante volumes qui rassemblent des auteurs de nouvelles d’un…

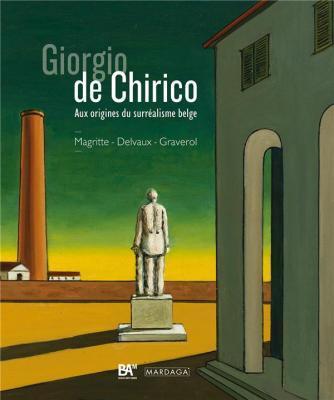

Giorgio de Chirico. Aux origines du surréalisme belge : Magritte-Delvaux-Graverol

Giorgio de Chirico (1898-1978) fut l’un…

Cinquante nuances de rose. Les affinités électives du Prince de Ligne

Pouvait-on s’attendre à ce qu’une revue universitaire pût rendre…

Des traversées et des mots. Écritures migrantes

Voici une initiative originale née dans la foulée de la Foire du livre : rassembler en un recueil des textes écrits…

Donner forme à un texte. Le mettre en scène. Rassembler ses idées. Imaginer une situation. Donner vie à des personnages. Leur donner des rondeurs, du caractère. Inventer des actions. Créer…

Le jeu «décomplexé». Le théâtre flamand vu de France

Dans les années 1980 et 1990, la puissance d'innovation du théâtre flamand…

1000 raisons d’aimer l’Atelier Mille

Une grande pièce confortable et éclairée, quelques tables remplies de crayons et de feutres, beaucoup de papier, tout autant de dessins, une machine à café…

Le tandem de Cuistax. Rencontre avec Fanny Dreyer et Chloé Perarnau

En janvier 2013 apparait sur les tables de librairies bruxelloises…

Il fut une époque où l’on osa rêver qu’œuvrer ensemble, en toute liberté, générait une inventivité, une force et une profondeur que le travail solitaire ou divisé n’apportait pas.…

1 Quand elle se montre elle-même, dans son roman Pétronille sorti à la rentrée littéraire de 2014, dédicaçant ses livres dans une librairie et entrant en commerce avec une jeune auteure, Amélie Nothomb sacrifie à…

Keelbeek libre. Contre la prison de Haren

Ni prison, ni béton. Contre la maxi-prison de Bruxelles et son monde , Collectif Vrije Keelbeek Libre et Maesltröm, 2019, 321 p., 20 € Il est au pouvoir…

Kom.post : – la lecture numérique en débat – Entretien avec Camille Louis

Depuis sa création à Berlin en 2009, le collectif kom.post regroupe…

Briser la pâte - du vieux monde - à Livresse

Le piquant festival de littératures du Vecteur s’autorise une mue et accueille la revue Papier Machine pour une résidence, du 4 octobre au 1…

Briser la pâte du vieux monde à Livresse

Le piquant festival de littératures du Vecteur, le " Festval Livresse ", dans le paysage culturel de la Fédération…

Le Bruxelles des révolutionnaires de 1830 à nos jours

Il est des ouvrages dont on attendait l’émergence, dont on espérait l’advenue, des livres-événements…

Une autre fin du monde est possible. Vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre)

Après le remarqué Comment tout peut s’effondrer sorti en 2015, les ingénieurs agronomes Pablo Servigne, Gauthier Chapelle et l’écoconseiller Raphaël Stevens, « chercheurs in-Terre indépendants », poursuivent leurs réflexions dans un essai qui prolonge la « collapsologie » (dont ils sont les pionniers) en une collapsosophie. L’axiome des collapsonautes se définit comme « apprendre à vivre avec », avec la catastrophe en cours, avec la débâcle environnementale, avec l’effondrement de la société actuelle. De ce diagnostic condensé dans le vocable de collapsologie découle la mise en œuvre d’une éthique, d’une collapsosophie. S’appuyant sur un tableau clinique précis, incontestable (l’humanité menacée d’extinction dans le sillage de l’hécatombe de la biodiversité), les auteurs proposent des pistes fécondes qui réconcilient « méditants » et « militants », qui explorent l’idée de ré-ensauvagement, de nouvelles manières de coexister avec les non-humains, d’habiter la Terre. Lire aussi : un extrait d’ Une autre fin du monde est possible Croire que les choses peuvent encore être modifiées, redressées globalement relève à leurs yeux d’une illusion. Le futur n’existe que barré par l’impossible. Face à cet impossible, l’appel est lancé : creuser des niches, des îlots au cœur de l’apocalypse, inventer à la fois un chemin, un salut intérieur et des actions collectives dotées d’un impact sur l’extérieur. On a parfois l’impression que, pour les auteurs, les jeux sont faits. Il ne resterait qu’à assister au déferlement du pire en assortissant la course à l’abîme d’une morale stoïcienne. Un stoïcisme prônant, dans le fil du stoïcisme antique et de Descartes, de changer soi-même, son rapport au monde plutôt que l’état des choses. Or, les jeux ne sont jamais faits même lorsqu’ils semblent l’être. L’accent porté sur le « l’activisme de l’âme » minore par endroits la recherche d’une collapsosophie vue comme un prérequis à la politique, à une tentative d’infléchir la marche des choses. Dans cet « apprendre à vivre avec l’effondrement », on peut lire une sagesse mais aussi l’acceptation d’une défaite. Le présupposé discutable du (sur-)vivalisme, de la collapsologie est celui de l’inéluctable : l’effondrement, la pulsion de mort, l’autodestruction est un fait entériné sur lequel nous n’avons plus prise. Tout se réduit alors à un sauvetage moral, à une prise de conscience, à une résilience qui s’accompagne, certes, d’activités locales de résistance, ZAD, laboratoires de créativité, activisme. La phrase de Valéry, « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles » engage le choix d’un « Changement de Cap » (Joanna Macy), à savoir l’alliance entre activisme, proposition d’alternatives concrètes et changement intérieur. « Au service du vivant », les auteurs en appellent à des mobilisations collectives créant les rapports de force nécessaires afin de rompre avec le néolibéralisme. Le principe de responsabilité à l’égard des générations futures formulé par Hans Jonas implique de léguer un monde viable, digne d’être vécu, tissant de nouveaux « liens réels avec le sauvage retrouvé », dans une harmonie entre les formes du vivant.Louons les auteurs de parier pour la mise en œuvre des passions joyeuses de Spinoza, pour une résistance au camp de ceux qui détruisent la Terre, ses écosystèmes, ses collectifs humains et non-humains. À l’heure où le deuil de l’idée de révolution affaiblit en un sens la logique de la résistance, Une autre fin du monde est possible oppose salutairement un contre-feu au nihilisme, et ce, en dépit de l’oscillation relevée. La possibilité de prendre les armes, de lutter contre ceux qui mènent le monde à la ruine se dessine. « Le contrat politique avec les autres qu’humains n’est pas à réinventer, il est d’abord à découvrir chez eux ! À quoi pourrait ressembler un immense parlement interspécifique ? (…) Les animaux, les arbres, les champignons et les microbes ne sont pas des êtres passifs, ce sont de redoutables politiciens. Ce sont même des paysagistes, et même des activistes, car ils transforment la terre depuis des millions d’années, contribuant ainsi à former et à maintenir la zone critique , ce minuscule espace de vie commun sur lequel nous vivons, et dans lequel nous puisons sans relâche. Autrement, ils nous donnent (…) Cette obligation [de rendre ce qu’ils nous donnent] peut enfin se lire selon son autre acception : si nous ne le faisons pas, il se pourrait bien…

Des séances de coaching digital pour les entreprises bruxelloises

Le mic.brussels propose des coachings sur la digitalisation à destination des PMEs bruxelloises. La…

Concours de textes : Musique et bruits du monde

La Maison de la Francité lance un concours de textes international sur le thème "Musique et bruits du monde". Les textes sont attendus pour…

« Elle qui avait lutté toute une vie pour ne pas être fille d’immigrés, la termina Anna Bielik », Page 69, Jean-François Füeg lâche cette phrase…

Rêves et vies d’Alphonse Brown, Mike Triso, Henri M et Diego Dora

À dix reprises, Vincent Tholomé a rencontré des élèves…

Résumé des contributions à ce numéro

Dossier thématique: Modernisme(s) approprié(s)? Quand la vie prend le dessus. Les interactions entre l’utopie bâtie et l’habiter…

Lignes de vie. Des migrants et des citoyens se rencontrent

Le Collectif « Citoyens Solidaires de Namur » est né d’une mort, confondante, celle du petit Aylan échoué sur…

Exploration du langage de la bande dessinée. Rencontre avec Thierry Van Hasselt

Thierry Van Hasselt est auteur de bande dessinée, plasticien, scénographe,…

Quelques questions – à Nicolas Ancion

Nicolas Ancion est né à Liège. Il est l’auteur d’une dizaine de romans qui lui ont mérité de nombreux prix littéraires. Il voyage beaucoup et déménage…

- Page précédente

- 1

- …

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- …

- 21

- Page suivante