Résultats de recherche pour “L&” 13501 à 13530 (15526)

Production culturelle de masse. L’art gratuit, mais à quel prix?

Galeries d’art virtuelles, concerts live, bibliothèques…

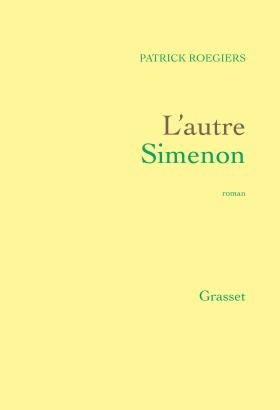

Dans l’Autre Simenon Patrick Roegiers convoque la figure de Christian Simenon, frère de l’écrivain Georges Simenon, pour éclairer à la fois les circonstances d’une époque noire, la Deuxième…

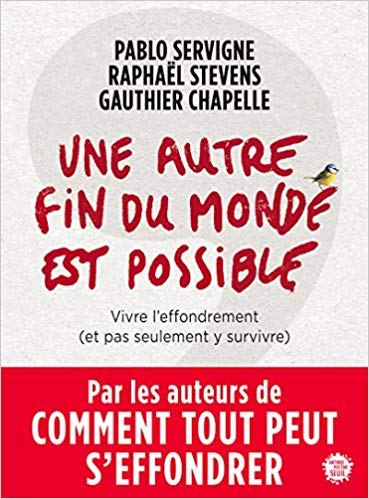

Une autre fin du monde est possible. Vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre)

Après le remarqué Comment tout peut s’effondrer sorti en 2015, les ingénieurs agronomes Pablo Servigne, Gauthier Chapelle et l’écoconseiller Raphaël Stevens, « chercheurs in-Terre indépendants », poursuivent leurs réflexions dans un essai qui prolonge la « collapsologie » (dont ils sont les pionniers) en une collapsosophie. L’axiome des collapsonautes se définit comme « apprendre à vivre avec », avec la catastrophe en cours, avec la débâcle environnementale, avec l’effondrement de la société actuelle. De ce diagnostic condensé dans le vocable de collapsologie découle la mise en œuvre d’une éthique, d’une collapsosophie. S’appuyant sur un tableau clinique précis, incontestable (l’humanité menacée d’extinction dans le sillage de l’hécatombe de la biodiversité), les auteurs proposent des pistes fécondes qui réconcilient « méditants » et « militants », qui explorent l’idée de ré-ensauvagement, de nouvelles manières de coexister avec les non-humains, d’habiter la Terre. Lire aussi : un extrait d’ Une autre fin du monde est possible Croire que les choses peuvent encore être modifiées, redressées globalement relève à leurs yeux d’une illusion. Le futur n’existe que barré par l’impossible. Face à cet impossible, l’appel est lancé : creuser des niches, des îlots au cœur de l’apocalypse, inventer à la fois un chemin, un salut intérieur et des actions collectives dotées d’un impact sur l’extérieur. On a parfois l’impression que, pour les auteurs, les jeux sont faits. Il ne resterait qu’à assister au déferlement du pire en assortissant la course à l’abîme d’une morale stoïcienne. Un stoïcisme prônant, dans le fil du stoïcisme antique et de Descartes, de changer soi-même, son rapport au monde plutôt que l’état des choses. Or, les jeux ne sont jamais faits même lorsqu’ils semblent l’être. L’accent porté sur le « l’activisme de l’âme » minore par endroits la recherche d’une collapsosophie vue comme un prérequis à la politique, à une tentative d’infléchir la marche des choses. Dans cet « apprendre à vivre avec l’effondrement », on peut lire une sagesse mais aussi l’acceptation d’une défaite. Le présupposé discutable du (sur-)vivalisme, de la collapsologie est celui de l’inéluctable : l’effondrement, la pulsion de mort, l’autodestruction est un fait entériné sur lequel nous n’avons plus prise. Tout se réduit alors à un sauvetage moral, à une prise de conscience, à une résilience qui s’accompagne, certes, d’activités locales de résistance, ZAD, laboratoires de créativité, activisme. La phrase de Valéry, « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles » engage le choix d’un « Changement de Cap » (Joanna Macy), à savoir l’alliance entre activisme, proposition d’alternatives concrètes et changement intérieur. « Au service du vivant », les auteurs en appellent à des mobilisations collectives créant les rapports de force nécessaires afin de rompre avec le néolibéralisme. Le principe de responsabilité à l’égard des générations futures formulé par Hans Jonas implique de léguer un monde viable, digne d’être vécu, tissant de nouveaux « liens réels avec le sauvage retrouvé », dans une harmonie entre les formes du vivant.Louons les auteurs de parier pour la mise en œuvre des passions joyeuses de Spinoza, pour une résistance au camp de ceux qui détruisent la Terre, ses écosystèmes, ses collectifs humains et non-humains. À l’heure où le deuil de l’idée de révolution affaiblit en un sens la logique de la résistance, Une autre fin du monde est possible oppose salutairement un contre-feu au nihilisme, et ce, en dépit de l’oscillation relevée. La possibilité de prendre les armes, de lutter contre ceux qui mènent le monde à la ruine se dessine. « Le contrat politique avec les autres qu’humains n’est pas à réinventer, il est d’abord à découvrir chez eux ! À quoi pourrait ressembler un immense parlement interspécifique ? (…) Les animaux, les arbres, les champignons et les microbes ne sont pas des êtres passifs, ce sont de redoutables politiciens. Ce sont même des paysagistes, et même des activistes, car ils transforment la terre depuis des millions d’années, contribuant ainsi à former et à maintenir la zone critique , ce minuscule espace de vie commun sur lequel nous vivons, et dans lequel nous puisons sans relâche. Autrement, ils nous donnent (…) Cette obligation [de rendre ce qu’ils nous donnent] peut enfin se lire selon son autre acception : si nous ne le faisons pas, il se pourrait bien…

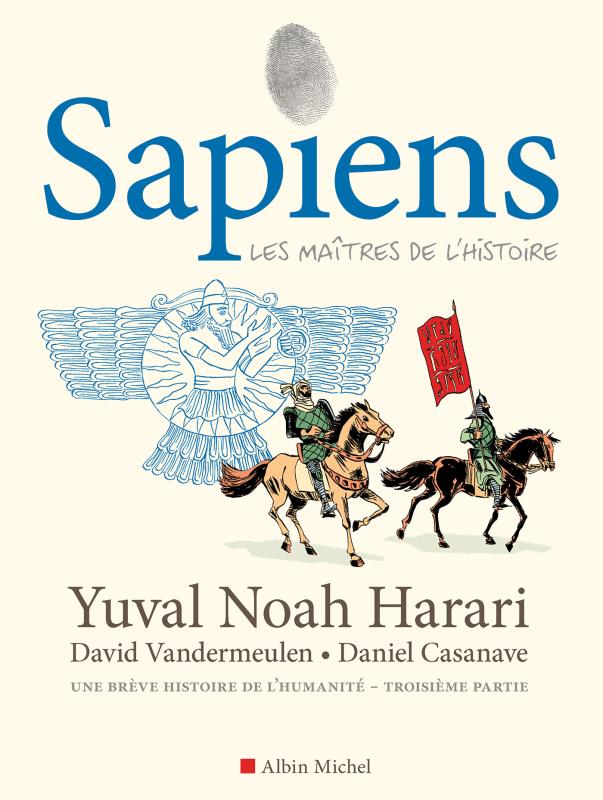

Sapiens Tome III : Les maîtres de l’Histoire

Troisième tome d’un projet audacieux d’adaptation en bande dessinée du best-seller Sapiens. Une brève histoire de l’humanité de l’historien Yuval Noah Harari , Les maîtres de l’Histoire nous propose une réinvention alerte, sertie dans un puissant imaginaire narratif et graphique. Après les deux premiers tomes relatant l’évolution de l’Homo Sapiens depuis le Pléistocène supérieur au 21ème siècle ( Sapiens. La naissance de l’humanité et Sapiens. Les piliers de la civilisation) , David Vandermeulen (scénario), Daniel Casanave (dessin) et Claire Champion (couleurs) nous livrent l’avant-dernier tome d’une série qui, après la révolution cognitive aux alentours de 70.000 ans avant notre ère, après la révolution agricole qui, il y a douze mille ans, signa un tournant majeur (domestication des céréales, des animaux, élevage), après ce que Yuval Noah Harari nomme l’unification de l’humanité, se clôturera sur la révolution scientifique. Servi par un scénario inventif, truffé de références à la pop culture, porté par un dessin qui allume tant le rêve que la pensée du lecteur, l’ouvrage resynthétise la théorie de Harari en la présentant sous la forme d’un méga jeu, d’un show burlesque au cours duquel des candidats venus des quatre coins du monde exposent devant un jury de savants leurs réflexions sur les facteurs historiques qui ont contribué à l’unification de l’humanité. Ingénieux et percutant, le dispositif narratif de l’émission télévisée « Évolution » présentée par une diva Héra Dota permet d’exposer les idées argumentées ou farfelues, dogmatiques ou subtiles des candidats qui, tout à tour, se présentent comme étant le maître incontesté, la maîtresse unique du monde tirant en coulisse les ficelles du jeu humain. Les rivaux incarnent chacun un principe d’unification des cultures : la politique, l’argent/le commerce, la religion… Chaque chapitre donne lieu à un débat, à des échanges souvent houleux entre les candidats (Lady Empire, Captain Dollar, Skyman, Clashwoman, Mister Random, Cyclowoman dont les noms suffisamment explicites renvoient au principe qu’ils matérialisent) et les membres du jury au sein duquel siègent entre autres l’historien Yuval Noah Harari, sa nièce Zoé, un théologien, une enquêtrice, une biologiste et zoologiste. Humour décapant (« le robot mixer impérial »), habiles courts-circuits temporels entre époques éloignées, éclairages par les vertiges de l’anachronisme, explosion d’idées graphiques, labyrinthe d’interrogations sur les facteurs historiques, politiques, économiques, religieux, scientifiques, philosophiques, aléatoires qui ont acheminé l’humanité vers « l’unité » d’un globe mondialisé, Les maîtres de l’Histoire use du grotesque, de l’outrance d’un show spectaculaire caricatural pour mettre en récit le questionnement souvent partiel, orienté, biaisé idéologiquement de Yuval Noah Harari. La spéculation liminale dont le titre témoigne réduit la complexité de l’aventure de l’Homo sapiens à une course évolutionniste irréversible, unilinéaire dont il s’agirait de détecter les principes ultimes et les causes efficientes. Si l’Histoire du monde, des différentes civilisations se solde à chacune de ses époques par une scène provisoire opposant les vainqueurs aux vaincus, elle n’est pas régie par des maîtres, que ces derniers soient des infrastructures ou des systèmes symboliques, des fictions qui s’appellent argent, dieu(x), cycle ou choc des cultures. Le décor d’entertainment choisi par David Vandermeulen et Daniel Casanave ne nous révèle-t-il pas que l’entreprise stimulante d’Harari dans Sapiens relève aussi, pour une part, d’un divertissement spéculatif vulgarisateur présentant de nombreuses défaillances méthodologiques, erreurs factuelles et parti-pris idéologiques ?Ces réserves énoncées sur certaines thèses de fond prônées par Harari, il demeure une éblouissante mise en récit graphique par le tandem David Vandermeulen et Daniel Casanave, un album hautement réussi qui ne sacrifie jamais à l’approche scolaire. Véronique Bergen Plus…

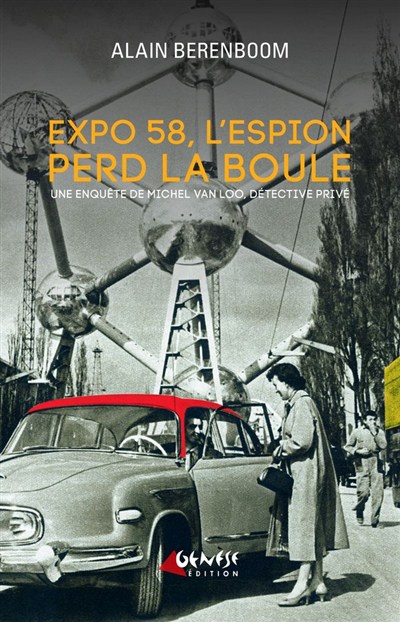

Expo 58, l’espion perd la boule

Dix ans après la parution de Périls en ce Royaume (qui se déroule en 1947), le détective privé Michel Van Loo continue à être confronté,…

Appel à candidatures pour les Prix littéraires de l'Association des Écrivains Belges (AEB)

L'Association des des Écrivains Belges…

Lara Barsacq est chorégraphe, danseuse et comédienne. Comme interprète, elle a notamment travaillé avec L'Ensemble Batsheva et Les ballets C de la B. * Lara Barsacq…

Que faire ! (contre l’ordre régnant)

Pour donner un titre à son petit ouvrage de réflexion sur l’état du monde actuel, Erik Rydberg (journaliste, ancien directeur…

André Sempoux. L’écrit bref : comme givre au soleil

André Sempoux est un écrivain doublement discret : il investit peu d’énergie dans…

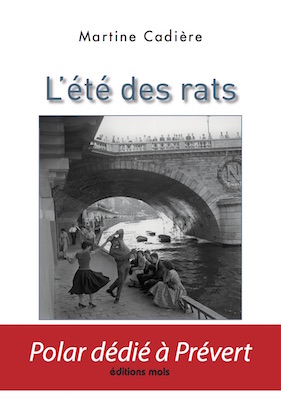

Le Bugue, petite ville du Sud-Ouest français, août 1955. « Un industriel à l’hôtel, un dentiste dans le village, un pharmacien à l’hôtel, un curé dans le village…

Histoire du lièvre, de l’éléphant et de la baleine

Charles Baissac (Port Louis, 1831 - Beau Bassin, 1892) Charles Baissac naquit dans l'Île…

Léon Leloir. Un Père Blanc au destin contrarié par l’ombre de Degrelle

Qui, après avoir lu le livre de Fernand Lisse sur…

Avant de déménager, j'aimerais parler d'un livre reçu par la poste. Brûle l'enfant-vieux est de couleur verte et dehors, il neigeait. Maintenant que les arbres ont à…

Bruxelles. De Waterloo à l’Europe

Après les deux premiers tomes Bruxelles. Des Celtes aux ducs de Bourgogne, Bruxelles. De Charles Quint à la Révolution brabançonne , le tome 3 Bruxelles. De Waterloo…

Des deux côtés de la rivière, Comines, l’incontournable

[Traduit du néerlandais par Pierre Lambert] Les deux Comines, situées sur les…

, Toi l’égaré (Poèmes inédits)

Né à Uccle le 1er octobre 1955 sous le nom de Jean-François de Bodt, François Muir est, selon Marc Quaghebeur [1] , « le poète le…

Treize complots qui ont fait l’histoire

Après La Religion d’Hitler , Treize livres maudits , Degrelle (Racine), dans le sillage des Illuminati (Racine),…

Serge QUOIDBACH , L’affaire Ruspoli ¸ Murmure des soirs, 2019, 247 pages, 18 €, ISBN : 978-2-930657-56-1Un roman à propos des épisodes de la collaboration, de la résistance…

Le poème hubinien se développe autour d’un sans lieu qui n’est peut-être, pour citer Fernand Verhesen évoquant son expérience de la traduction, « que le rien central dans le silence…

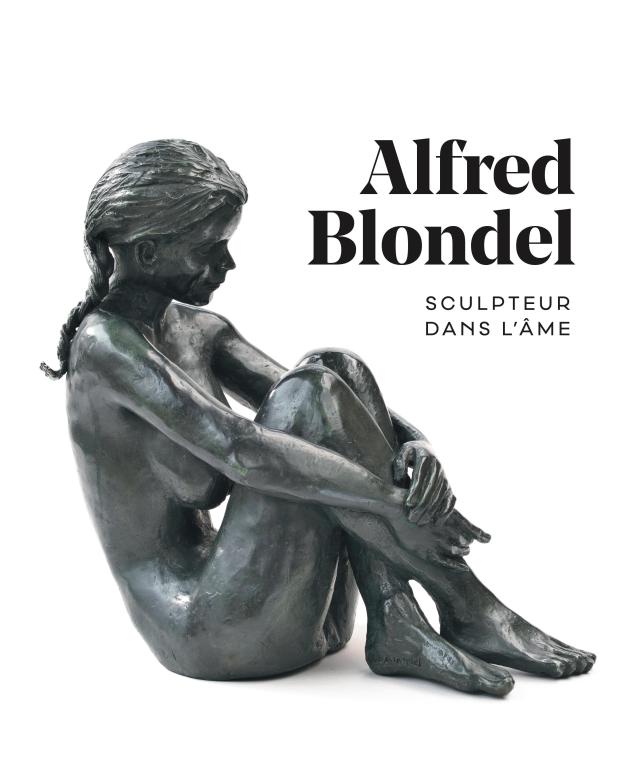

Alfred Blondel. Sculpteur dans l’âme

Il est rare – et captivant – de partager le parcours d’un artiste, de ses premiers pas à la découverte de sa voie, à la maîtrise, l’accomplissement de…

L’intelligence des villes. Critique d’une transparence sans fin

Docteur en philosophie, maître de conférences à l’Université…

Inventer en littérature. Du poème en prose à l’écriture automatique

Cartographier un genre, établir l’arbre…

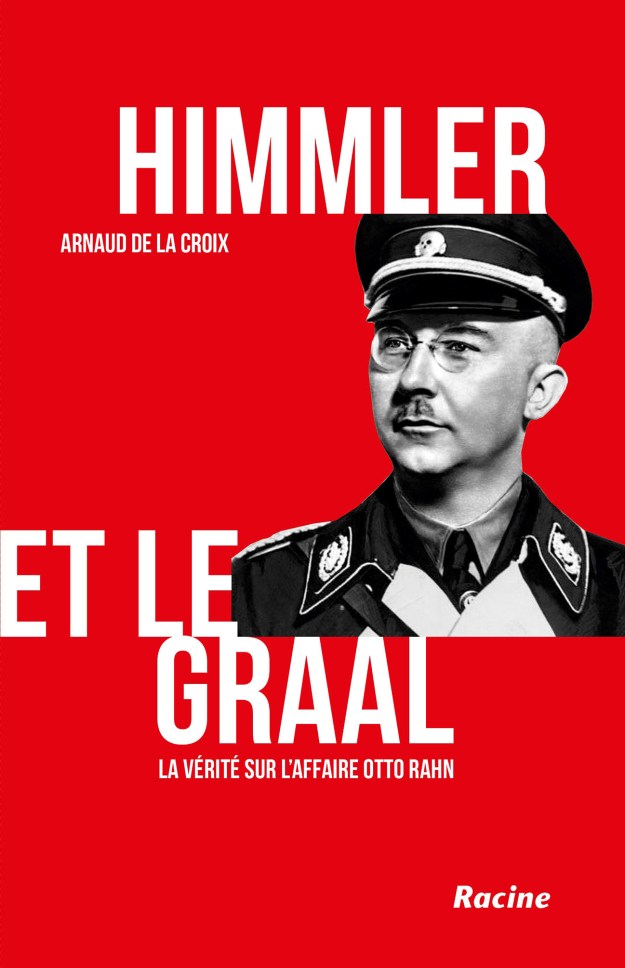

Himmler et le Graal. La vérité sur l’affaire Otto Rahn

Le nouvel essai d’Arnaud de la Croix s’inscrit dans le fil de ses travaux…

L’invention d’Adélaïde Fouchon

Deux Adélaïde se racontent. Il y a d’abord la petite fille, du genre « garçon manqué », skateboard sous le bras, qui pourtant rêverait…

Acteur important de l’antinatalisme, Théophile de Giraud consacre un essai court et percutant à un trait du christianisme officiel passé sous silence, à savoir son antinatalisme. Partant du tour de passe-passe par lequel l’Église en est venue à promouvoir la fécondité, il analyse le message anti-procréation de Jésus et le phénomène de retournement radical auquel ce message a été soumis. Comment la papauté, le catholicisme en sont-ils venus à encourager les naissances, à interdire l’avortement, la contraception alors que le christianisme des origines prône l’ascétisme, la virginité, le célibat ? Appuyant sa démonstration sur des passages tirés des Évangiles, du Nouveau Testament et des textes des Pères de l’Église, Théophile de Giraud dénonce « la falsification du discours évangélique, clairement réfractaire à la procréation » opérée par l’Église. Rapprochant cette trahison de celle de Judas, il épingle l’éloge de la non-procréation qui court de l’enseignement du Christ, des Évangiles, à Saint-Paul, Tertullien, Origène, Saint Augustin. « Il semble bien qu’il y ait un gigantesque hiatus entre les discours des Églises officielles (catholique, orthodoxe ou protestante), toutes favorables à la natalité, et le message originel du christianisme ». L’auteur a un prédécesseur illustre dans la personne de Kierkegaard dont il convoque les écrits, le Journal notamment.Si l’Ancien Testament ordonne au genre humain de se reproduire et de dominer la Terre (« Soyez féconds, multipliez, emplissez la Terre et soumettez-la », Genèse), il contient des propos antinatalistes dont Théophile de Giraud mentionne les occurrences. C’est dans les Évangiles (canoniques mais aussi apocryphes), le Nouveau Testament et le corpus des Pères de l’Église qu’il repère une lame de fond anti-familialiste, hostile à la perpétuation d’une espèce marquée par le péché. Quand Jésus exhorte ses disciples à répudier les liens du sang, à quitter père et mère, il fait prévaloir la communauté des fidèles sur la famille biologique, l’attachement à l’Esprit sur les liens de chair. Vierges, Marie et le Christ, lequel meurt sans descendant, privilégiant une fécondité spirituelle ; apôtres de l’abstinence, de la chasteté : Saint Paul, Origène qui se castrera, Saint Augustin… Loin de ce que j’appellerai un antinatalisme « solaire », affirmatif, dionysiaque, l’antinatalisme chrétien originel est marqué par la haine de la chair, du corps, la détestation de la vie assimilée à une vallée de larmes. Inclus dans un horizon sotériologique, adossé à une vision de l’Apocalypse, l’antinatalisme chrétien est amené à s’exacerber en un « anticosmisme », comme l’écrit Théophile de Giraud.Davantage que travestir l’enseignement novateur, anti-social, politique, révolutionnaire du Christ, l’Église l’a retourné en son contraire, noyant sa parole dans une eau bénite qui la nie. Pour des raisons stratégiques, donnant la primauté au séculier sur le régulier, au temporel sur le spirituel, elle a inversé le message ascétique du Messie, sa condamnation de la maternité, en un appel à procréer. Théoricien du « child free », militant pour une décroissance qui soit à la fois économique et démographique afin d’avoir une chance de sauver la planète, Théophile de Giraud exhume la veine antinataliste du discours chrétien originel. Une veine soigneusement occultée, aussi taboue que l’est le néomalthusianisme soutenu par des anarchistes, des féministes qui, par le choix libre, sans contrainte, d’une limitation des naissances, entendent construire un présent et un avenir inventant une harmonie entre humains…

Himmler et le Graal. La vérité sur l’affaire Otto Rahn

Le nouvel essai d’Arnaud de la Croix s’inscrit dans le fil de ses travaux antérieurs, La religion d’Hitler , Les…

De «La Démangeaison» à «La Mélancolie», l’expérience du Vivarium Théâtre. (Sélection du blog AT)

Reprise de « la Mélancolie des Dragons » et de « l’Effet de Serge », de Philippe Quesne, à Nanterre-Amandiers, en janvier 2018. En 2018, Nanterre-Amandiers célèbre l’anniversaire des dix ans de L’Effet de Serge (2007) et de La Mélancolie des Dragons (2008), deux spectacles pensés en diptyque, qui ont tracé les lignes de force du Vivarium Studio. L’occasion de republier cet article paru initialement dans le #98 AT, Créer et transmettre. * Une fois que le titre est posé, l’écriture démarre : ça a commencé avec La Démangeaison des ailes, leur premier spectacle créé en 2003, et le système s’est institué. En 2008, ils ont choisi d’évoquer La Mélancolie des dragons. Le spectacle qui vient de naître à Vienne en mai 2008 est recréé à Avignon en juillet à l’église des Célestins. Après le dépôt du titre, ils se mettent en quête de nourriture, littéraire, iconographique, enquêtes de terrain… Et c’est sur les bases de cette matrice que vient se greffer le jeu d’acteurs. Pour ces derniers, il ne s’agit pas alors d’interpréter un théâtre écrit à leur attention, mais de poursuivre, en jouant, le processus d’écriture. Au fil des créations, les acteurs qui jouent pour Philippe Quesne, le metteur en scène du Vivarium Théâtre, sont devenus des personnages. Il l’accompagne – ils s’accompagnent – depuis les débuts de la compagnie. Les acteurs, les gens sur scène (dit Philippe Quesne), s’occupent aussi de la fabrication du décor. Le metteur en scène, pendant la représentation, assure la régie. Il semble que depuis La Démangeaison… ils se soient constitués en bande de travail. Non pas en groupe ou en collectif, mais bel et bien en bande : c’est-à-dire un ensemble de gens qui depuis cinq ans œuvrent ensemble, avancent ensemble, sont en train de chercher et de vivre ensemble. Telle que définie par Philippe Quesne, la notion de bande fait penser à une meute (de loups ou de dragons ou de hard-rockers, c’est selon), dont il reste le « chef » puisqu’il signe les mises en scène. Pour inventer son théâtre, la bande se nourrit de son imaginaire collectif et des contraintes rencontrées en chemin. Pour La Démangeaison… ils avaient dû travailler dans un appartement. Leur dispositif scénique s’en était inspiré. Des gens entraient et sortaient dans un (décor d’) appartement, pour venir y parler de leur désir d’envol, voire le mimer. Tentatives vaines, chutes assurées… c’était le thème de leur premier travail. L’Effet de Serge (production 2007), également présenté à Avignon dans le cadre de la vingt-cinquième heure, aborde le sujet de la solitude et de l’autonomie de l’artiste. Serge, protagoniste de l’histoire, vit dans un de ceux fameux appartement dessiné par le Vivarium : une sorte de hangar, avec pour accessoires ou éléments de décoration, (ça ressemble à du théâtre mais on pourrait aussi bien y habiter), une table de ping-pong, un ordinateur, des miniatures télécommandées, une chaîne Hifi… surtout de quoi faire des effets spéciaux. Car Serge, qui, en semaine, se livre à lui-même un paquet de chips servi sur plateau roulant téléguidé…, Serge le solitaire, a une âme d’artiste le week-end. Avec trois fois rien, il crée des spectacles de trois minutes qu’il présente à ses amis le dimanche. Il aime faire partager son idée du « beau » : machine roulante avec pétard sur une musique de Haendel, effet lumineux sur une musique de Wagner. Les amis-voisins-spectateurs assistent , ébahis, et commentent ou remercient. Philippe Quesne crée sur scène un dispositif qui englobe le plateau et la salle, et s’amuse à nous présenter son théâtre en train de se faire devant des acteurs qui jouent aux spectateurs. On n’entend pas toujours bien ce qu’ils disent à leur ami créateur. Quand leurs propos sont inaudibles, leurs présences sont accentuées. Là debout devant Serge, ils cherchent les mots pour décrire leur ressenti, ils ne fuient pas la poignée de main. Le Théâtre du Vivarium est avant tout un théâtre des corps. Pour Quesne, la scénographie se nourrit de sujet et des corps vivent dedans. Ils ont une façon d’habiter le plateau comme s’ils pouvaient y vivre (« ils », c’est-à-dire la huitaine de comédiens réguliers, et leur chien.) Philippe Quesne a utilisé, ailleurs, ce procédé de la « forme chuchotée ». Par exemple, lors des tournées internationales de D’Après nature – spectacle dont le thème prétexte était « la fin du monde » – il a fallu résoudre les problèmes de traduction. Pour ce faire, le metteur en scène ne considérant pas que la fin du monde ressemblait aux films de science fiction des années 1950, où d’immenses insectes dévoraient les terriens…, songeant plutôt qu’elle était calme et silencieuse, pas du tout violente mais proche de nous, comme incluse dans chaque geste de notre quotidien, a préféré que ses comédiens jouent tout doucement, dans une forme chuchotée, accompagnée d’un surtitrage. * Au moins deux contraintes se posent à la bande pour la recréation de La Mélancolie des dragons à Avignon : d’une part, la gestion de la présence d’une seule femme au milieu d’un groupe essentiellement masculin (Isabelle en effet découvre dans un paysage enneigé sept hommes dont la voiture tirant un mobile home, est en panne) ; et, d’autre part, la réinvention scénique du spectacle à l’église des Célestins. La question de la présence féminine est évoquée avec humour par Philippe Quesne comme celle de Blanche-Neige au pays des sept nains, qui sont ici sept hard-rockers aux cheveux longs. Quant à l’adaptation du spectacle aux lieux, c’est en quelque sorte une de leur spécialité. Le Vivarium théâtre est une communauté d’acteurs qui travaille à l’occupation d’espaces autrement et à L’Invention des spectateurs. Le Vivarium invente des formes en milieu urbain autant que dans des forêts. Ils se soucient de notre organisation sociale, de nos vies d’humain et du monde, et utilisent le théâtre pour exposer leurs préoccupations : font du théâtre de tout, et partout. Certains projets sont conçus pour des lieux en extérieur : villes, parcs et forêts, etc. D’autres le sont pour de grandes scènes internationales (il sont programmés aux États-Unis, au Brésil, en Allemagne, Suisse, Pologne…). Ils inventent aussi des formes spécifiques nourries des échanges avec les habitants et de leur expérience dans un contexte urbain, souvent pendant les temps de résidence (au Blanc-Mesnil où ils ont séjourné trois ans.) Pour en revenir à La Mélancolie..., il sera notamment question de loger une voiture et un mobile home dans le cloître des Célestins, à proximité des platanes, d’évoquer en été des paysages enneigés (souvenirs de tournée en Islande), de suggérer des monstres sans en montrer. L’imagerie des dragons a fait long feu depuis le moyen-âge. Sur scène, il n’en restera que le goût de l’inquiétude et de l’étrangeté, traduit par un « ballet de formes » proche de la marionnette : dans un finale fantasmagorique, le paysage se sature de formes gonflables, sortes d’énormes tubes dressés et sombres. De la mélancolie si généralement référencée à la toile de Dürer, pas de tableau ni même d’allusion au maître. Pour Philippe Quesne, la mélancolie est une protection face au désenchantement. Elle n’a rien à voir avec la folie ou avec la nostalgie. Il s’agit d’un état lié à la création. Dans le spectacle, la mélancolie est transformée en parc d’attractions ! Elle entre en collision avec les dragons. L’association des mots mélancolie et dragon rappelle à Quesne l’incroyable série de peintures de Goya, intitulée Les Caprices, où il n’est pas rare d’observer des…

Li bagance dispu ki l’ monde est monde

Manfred Lejoly, dins on responda pol tévé waloncåzante, si sbara des reyaccions, covite fachisses, des djins, so les djåspinreyes…

- Page précédente

- 1

- …

- 449

- 450

- 451

- 452

- 453

- …

- 518

- Page suivante