Résultats de recherche pour “Auteur” 12871 à 12900 (12914)

Nino dans la nuit - une voix qui éclaire - une vie qui espère

Avec Nino dans la nuit , Capucine et Simon Johannin nous embarquent dans les déboires d'une jeunesse urbaine…

Mémoires d’un peintre liégeois, 1945-1980

De la même manière que Montesquieu interrogeait l’altérité dans ses Lettres persanes , pour mieux faire saisir qu’il…

Bernard Debroux : Dans Métaphysique du bonheur réel XX , vous citez plusieurs fois cette phrase de Saint-Just, « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Par association d’idée, elle m’a ramené à un des spectacles les plus marquants dans mon souvenir de spectateur, 1789 du théâtre du Soleil, découvert en 1969 (!) et dont le sous-titre était une autre phrase de Saint-Just : « La révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur ». Dans ce même livre vous proposez une distinction entre différents types de vérité et les différentes formes de bonheur qui y sont liées : le plaisir pour l’art, la joie pour l’amour, la béatitude pour la science et l’enthousiasme pour la politique. Dans mon expérience de spectateur, il me semble que la réception de 1789 mêlait ces différents états : du plaisir bien sûr, mais aussi de l’enthousiasme ! Alain Badiou : Si l’on parle de ce spectacle en particulier, il est évidemment inséparable de l’enthousiasme flottant de l’époque toute entière, surgi en 1968. On allait de l’enthousiasme politique au théâtre et du théâtre à l’enthousiasme. Au théâtre, il y a une capacité singulière pour le spectateur qui consiste à transformer sa réception en quelque chose comme un bonheur, le bonheur du spectateur qui va faire l’éloge du spectacle à partir d’éléments qui peuvent être au contraire sinistres, tragiques, effrayants etc. C’est en ce sens que je dis que le théâtre reste dans le registre de l’art. Il y a un bonheur singulier qui est lié, non pas à ce qui est, mentionné, représenté mais au théâtre lui-même, le théâtre en tant qu’art. Dans le spectacle que vous évoquez, je suis d’accord avec vous, il y avait à la fois le bonheur du théâtre et l’enthousiasme qui vous mobilisait subjectivement pour changer le monde… B. D. : …et de la joie aussi … A. B. : Aussi, oui. B. D. : Peut-être pas la béatitude que procure la découverte scientifique! A. B. : Oh, sait-on ? Voyez la pièce de Brecht sur Galilée ! La singularité du théâtre est peut-être de produire un affect affirmatif avec des données qui, du point de vue de leur apparence ou de leur évidence, ne le sont pas du tout. J’ai toujours trouvé extraordinaire que les spectacles les plus effrayants, ceux dont on devrait sortir anéantis, arrivent à prendre au théâtre une espèce de grandeur suspecte qui fait qu’on sort de là illuminé, en un certain sens, par des crimes et d’infernales trahisons. B.D. : Les pièces de Shakespeare en sont un exemple frappant… A. B. : C’est la question paradoxale du plaisir de la tragédie. Aristote a tenté d’en donner une explication. Il a dit qu’au fond, nos mauvais instincts se trouvaient purifiés parce qu’ils étaient symbolisés sur la scène, et ainsi comme expulsés de notre âme. Il appelait ça « catharsis », purification. Nous sommes heureux au théâtre parce que nous sommes déchargés, par le spectacle réel, de ce qui empoisonne notre subjectivité. Le théâtre est une machine assez complexe. Il est toujours immergé dans son temps, donc il est traversé par les affects dominants du temps. C’est pour cela qu’il y a un théâtre dépressif ou un théâtre de l’absurde ou un théâtre épique etc. Mais d’un autre côté, quand il est réussi, quand il a la grandeur de l’art, il crée un affect qui est fondamentalement celui de la satisfaction, quelle que soit sa couleur, avec des matériaux on ne peut plus disparates. B. D. : En prolongement de cette réflexion, je voudrais faire référence à cette même époque (de l’après 68) et à mes débuts de travail dans l’action culturelle où j’aimais éclairer le sens de cette action en m’appuyant sur les concepts développés par Lucien Goldmann XX et repris à Lucacz de « conscience réelle » et « conscience possible ». C’était une idée très positive, très affirmative (qu’on peut bien sûr interroger et critiquer différemment avec le recul) qui supposait que l’art, la création, les interventions culturelles et artistiques pouvaient bousculer les habitudes sclérosées et produire du changement… Pourrait-on mettre en lien ces concepts et ces pratiques avec ce que vous appelez le « théâtre des possibles » que vous mettez en opposition avec le théâtre « théâtre » qui est dans la reproduction d’un certain réel édulcoré et où rien ne se passe…? A. B. : Je pense que le grand théâtre propose toujours une espèce d’éclaircie à la pesanteur du réel, éclaircie qui reste dans l’ordre du possible, et donc fait appel chez le spectateur à un type de conscience qu’il ne connaît pas immédiatement, qui n’est donc pas sa conscience réelle. Le théâtre joue en effet sur cette « possibilité ». Antoine Vitez répétait souvent que « le théâtre servait à éclairer l’inextricable vie ». L’inextricable vie, c’était le système d’engluement de la conscience réelle dans des possibilités disparates, des choix impossibles, des continuités médiocres. Le théâtre fait un tri, dispose tout cela en figures qui se disputent ou qui s’opposent, et ce travail restitue des possibilités dont le spectateur, au départ, n’avait pas conscience. Le problème est de savoir à quelles conditions cette conscience possible peut se fixer, se déployer, en dehors de la magie théâtrale. Y a-t-il réellement une éclaircie de l’inextricable vie ou simplement une petite parenthèse lumineuse ? C’est la question que vous posez : quelle est exactement la ressource d’efficacité du théâtre de ce point de vue ? Est-ce une capacité de transformation « réelle »? Est-ce que le passage de la conscience réelle à la conscience possible est lui-même réel ou simplement possible ? Je crois que lorsqu’on sort d’un spectacle, on demeure comme suspendu à cette difficulté… * B. D. : Le théâtre européen a été fortement influencé à partir des années 1970 et 1980 par l’irruption des sciences humaines dans l’espace social. A côté du metteur en scène on a vu apparaître le « dramaturge » au sens allemand. Celui-ci a pu même être considéré à un certain moment comme le « gardien » du sens. Le théâtre est un univers de signes (texte, jeu de l’acteur, scénographie, lumières, costumes) où tout fait sens. On entendait souvent lors de répétitions dire à l’acteur : « là, ce que tu fais, c’est juste ». Paradoxalement, je me souviens d’avoir assisté à des répétitions de pièces mises en scène par Benno Besson (qui avait pourtant travaillé de longue années avec Brecht à Berlin) encourager l’acteur en lui disant : « là, ce que tu fais, c’est beau ». A. B. : Je serai assez tenté d’admirer les deux approches et d’être dans une synthèse prudente afin d’éviter le choix. D’une certaine façon quand on disait « c’est juste », on emploie un mot qui est, soit du registre de l’exactitude, soit du registre de la norme. Juste est un mot équivoque. On peut en effet aussi bien dire : « Le résultat de cette addition est juste ». Le mot « juste » tire vers justice ou tire vers exact. Il est au milieu des deux. Je pense aussi que lorsqu’on disait « c’est juste » dans un contexte sournoisement politisé, c’était parce qu’on préférait dire juste que beau. Dire « c’est beau » était considéré comme trop intemporel… Les deux appréciations peuvent en vérité apparaître chez le metteur en scène à des moments et dans des contextes différents. « Juste » va tirer du côté de la conscience possible, de la fonction éducative du théâtre. « Beau », c’est autre chose, c’est le sentiment qu’on peut avoir d’être dans une lumière singulière, une éclaircie visible. « Beau » est une qualité intrinsèque de ce qui se voit, de ce qui apparaît, de ce qui est dit, de ce qui s’entend. Je dirais volontiers que la ruse du théâtre, c’est…

Trouvé par terre (notes d’atelier)

Voilà belle lurette qu’Anne Leloup traîne discrètement ses guêtres dans le milieu littéraire. Une vingtaine d’années au moins. Esperluète,…

Le lecteur qui s’engage dans les travées de la Recherche, ou bien qui considère la masse impressionnante de l’œuvre, a effectivement cette impression…

Alternatives théâtrales - 132 - juin 2017 - Lettres persanes et scènes d'Iran

Sommaire • D'imperceptibles voix: sur Voicelessness (in blog A.T.…

Le bœuf et la grenouille : Fable à ma fontaine

Qui ne connait pas la fable de la grenouille, envieuse de la corpulence du bœuf, qui se gonfla si…

Insérer la fiction dans l’Histoire constitue un des moyens d’explorer un destin individuel dans un lieu et un temps que le romancier…

Clara Haskil racontée par Serge Kribus

Orpheline de père à quatre ans, Clara Haskil est née dans une famille juive de Bucarest (Roumanie) le 7 janvier 1895. Sa mère…

Cocteau, une valse à mille temps

En 1963 décédait Jean Cocteau , poète, romancier, dramaturge et cinéaste. Son œuvre, aux multiples résonances, n’a pas fini de nous étonner.…

6 novembre 1928, 17 h 00, La Coupole. Une romance qui sculpte la poésie française

Le mercredi 7 novembre 1928, Louis Aragon et Elsa Triolet se…

Apéro Poésie Nomade – Congo Eza & Manza, Leila Duquaine et Lisette Ma Neza

Nous avons souhaité parsemer l’année de paroles de créateurs, en lien avec la programmation des Midis de la Poésie . Deuxième étape avec Joëlle Sambi , autrice, poétesse, activiste qui, en trio avec Congo Eza, interroge son lien-frontière au Congo et à la Belgique et propose avec Aru Lee pour les Midis une sélection de textes des voix emblématiques de l’afroféminisme : Maya Angelou , Angela Davis , Audre Lorde , etc. Nous avons souhaité parsemer l’année de paroles de créateurs, en lien avec la programmation des Midis de la Poésie . Deuxième étape avec Joëlle Sambi , autrice, poétesse, activiste qui, en trio avec Congo Eza, interroge son lien-frontière au Congo et à la Belgique et propose avec Aru Lee pour les Midis une sélection de textes des voix emblématiques de l’afroféminisme : Maya Angelou , Angela Davis , Audre Lorde , etc. Ton engagement ou ta pratique d’écriture, lequel a surgi en premier ? Joëlle Sambi : Je ne me suis pas tout de suite définie comme écrivaine. Par contre, vers l’âge de douze ans, je rédigeais déjà plein de poèmes. J’avais ce qu’au Congo on appelle des « cahiers de plaisir », qu’on s’échange entre copines, on y note des petits mots, on y dessine. C’était avant même d’avoir conscience de ce que j’écrivais ou de la portée politique que pouvait avoir l’acte d’écriture. Mais très jeune, dans le choix de mes études, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Faire le droit c’était quelque chose d’hyper-noble, la défense du faible. Finalement je n’ai pas choisi cette voie mais la communication : peut-être que le droit représentait aussi pour moi des textes de lois, des règles, quelque chose d’assez cadenassé ou enfermant dans lequel je ne me voyais pas évoluer. J’avais besoin de la liberté, d’une certaine créativité libérée que je peux avoir en écrivant, et c’était assez compatible avec le travail de communicant ou même de journaliste. Dans Sister Outsider, Audre Lorde rappelle : « Pour les femmes cependant, la poésie n’est pas un luxe : c’est une nécessité vitale. » À quel moment t’es-tu rendu compte de la portée que pouvait avoir le fait d’écrire ? J.S. : Je ne connaissais pas Audre Lorde à l’époque, et je ne me rendais sans doute pas compte au départ de cette « nécessité vitale ». Ce qui est sûr, c’est que je me rappelle très bien d’une phrase que j’ai écrite très jeune : « L’écriture c’est ma drogue et je mourrai certainement d’une overdose ». Écrire a toujours été une manière pour moi de mettre le monde à distance, de questionner les violences qui l’habitent mais aussi à mesure que je plonge dans les luttes féministes, de les dénoncer. Ecrire c’est aussi un onguent. La poésie n’est pas un luxe, c’est une manière d’affirmer ma place de femme noire lesbienne dans une société qui pense pouvoir me maintenir au bas de l’échelle. Après, je suis extrêmement consciente de ma position, de mes privilèges. Je m’étais dit très jeune que je voulais publier – ça avait peut-être quelque chose d’égocentrique, cette envie d’objet et de laisser une trace. Il n’y a pas, dans mon parcours, de moment précis où je me suis rendu compte de la portée de mes écrits, d’ailleurs, je ne sais pas trop ce que cela signifie. Ce qui est certain c’est que parfois les mots voyagent, ils touchent, résonnent d’une certaine manière et permettent les rencontres. Si les feuilles que nous noircissons, si l’air que nous remplissons de nos voix en slam ont cette portée alors non, ce n’est pas du luxe. Audre Lorde. Dans ce même passage, Audre Lorde dit aussi : « La poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable. » J.S. : Cela le rend envisageable et j’ai presque envie de dire, universel. Pour Axelle Magazine, on nous a demandé d’écrire un petit texte sur une auteure qui aborde des questions de racisme. Très vite, j’ai pensé à Audre Lorde ou à des auteures qui sont plutôt connues. Mais j’avais envie d’aller chercher ailleurs et en creusant, j’ai repensé à Warsan Shire, qui a des parents somaliens, est née au Kenya, et qui vit en Grande-Bretagne. Elle a écrit un recueil qui s’appelle Teaching My Mom To Give Birth. Dedans, il y a un poème, Conversations about Home (At the deportation center), où elle parle des préjudices qu’elle rencontre en tant que femme noire en Grande-Bretagne. En lisant un peu sa biographie, on se rend compte qu’elle est arrivée là-bas à 2 ans, que la Somalie ou le Kenya ne sont pas des réalités qu’elle a vraiment vécu de l’intérieur, mais l’expérience dont elle parle dans ce poème-là en particulier, je m’y retrouve. C’est fou combien les mots parlent de nos expériences à tous. La poésie, on en met les fragments les uns à côté des autres et puis ça retentit d’une certaine façon – il y a mille façons, mais l’important est là : dans la résonance. Dans un entretien à propos de ton roman Le monde est gueule de chèvre , tu précisais : « Je pense qu’il est important de rester en colère ». Comment envisages-tu cette imbrication entre l’écriture et ce sentiment ? J.S. : C’est drôle, cette discussion date déjà un peu et du coup, je me demande à quel point ça a évolué. Pour moi, la colère, c’est le moteur et l’essence. Je ne sais pas si elle a mûri, mais elle se traduit autrement. Au moment où j’ai écrit le roman, j’étais très en colère, mais elle était presqu’en surface. Récemment, il y a eu la Reclaim The Night à Bruxelles, avec l’attaque de la police de 1000 Bruxelles qui m’a mise hors de moi. Suite à ça, j’ai pondu un texte à chaud que je n’aurais pas écrit autrement. Attention, je n’ai pas besoin de me faire taper dessus pour être dans cette disposition. Mais je sais que le jour où j’arrêterai d’être en colère, j’arrêterai d’écrire. Je sais qu’elle me nourrit, que c’est une compagne. On dit toujours qu’elle est mauvaise conseillère : je veux bien le croire. Il n’empêche qu’elle est là. C’est un peu comme quand tu regardes ces dessins animés où tu as d’un côté le diable et de l’autre côté l’ange et je ne sais pas dans quel pôle ma colère se situe, mais en tout cas, elle est perchée sur mon épaule. Congo Eza. D’où vient le nom du trio collectif Congo Eza ? J.S. : C’est un projet initié par Rosa Gasquet, metteur en scène, qui travaille avec Lézarts Urbains. Je l’ai rencontrée l’année dernière pour Décolonie Apostasie, un projet où je montais sur scène à Bozar avec les étudiants de l’Ecole de Recherche Graphique de Bruxelles qui organisait son séminaire annuel . Rosa m’a coachée, elle m’a appris à dire mes poèmes sur scène, elle a ouvert les portes du slam et c’est encore un dévoilement autre que sa propre écriture. Un des poèmes que j’ai dit lors de cette restitution d’atelier s’appelle Congo Eza. Ça veut dire « Le Congo existe ». C’était une évidence, un poème où je dis que le Congo est un pays, et qu’on a tendance parfois à l’oublier. La Belgique aussi d’ailleurs est un pays, mais elle flotte au-dessus de la réalité, tandis que le Congo est une diaspora... en colère, encore la colère. Ce poème est toute une déclinaison de ce qu’est le Congo dans mon œil. Rosa avait par ailleurs déjà accompagné Lisette Lombe, une slameuse liégeoise et Badi, un rappeur bruxellois. Ça faisait trois univers, trois voix qu’elle avait envie de voir sur scène, avec des textes qui ont des résonances. De là est née l’idée de faire ce collectif et tout naturellement de l’appeler Congo Eza, puisqu’on est tous les trois d’origine congolaise, avec tout ce que ça implique de tiraillements. Le spectacle dure 40-45 minutes, et parle de ce que j’ai pour l’habitude d’appeler « cette position confortablement installée le cul entre deux chaises ». De ce rapport d’amour-haine, la Belgique, le Congo. On sent que la multiplicité d’identités est une thématiq…

Tombeau de l’amateur #1. Assez parlé de moi

Question à deux balles : quels sont les points communs entre Assez parlé de moi , Suite au prochain numéro , Dix petits…

Leeuwaarden, trois fois capitale

Leeuwarden, chef-lieu de la Frise, est l'une des deux capitales européennes de la culture 2018. Pour l’occasion, la ville s’est refait une beauté.…

Un mètre soixante-huit de chair rose

Mélange étrange de nouvelles qui n’ont rien en commun, écriture variée et changeante, Un mètre soixante-huit…

Merci. La critique pourrait s’arrêter là. Merci au Tripode de ressortir Fuck America ce brûlot à la fois drôle et grinçant. Merci de publier l’œuvre entière d’Hilsenrath.…

Début mai, Chantal Thomas, ou l’élégance littéraire française dans ce qu’elle a de plus authentique et sadienne, présentait à Passa Porta son dernier…

Depuis ses origines, la littérature belge a développé une relation privilégiée avec la ville. Pas simplement comme élément décoratif, comme arrière-plan,…

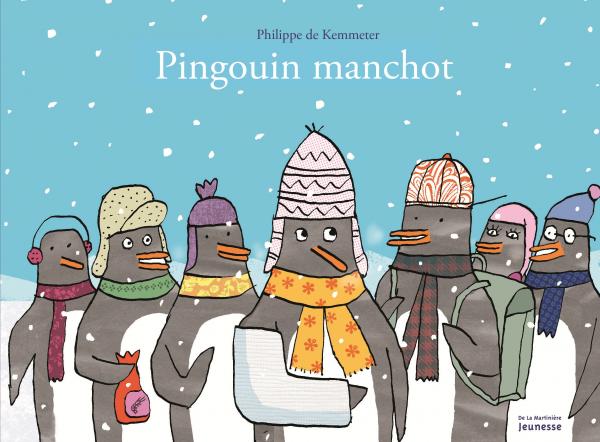

Philippe de Kemmeter poursuit la présentation de la famille pingouin. Après Papa est connecté et Au secours, Maman fait un régime , c’est au tour de Pingouin manchot…

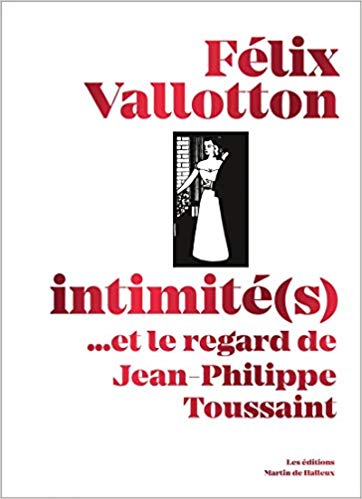

Félix Vallotton, intimité (s)… et le regard de Jean-Philippe Toussaint

Dans cette magnifique édition de gravures de Félix Vallotton, Jean-Philippe Toussaint…

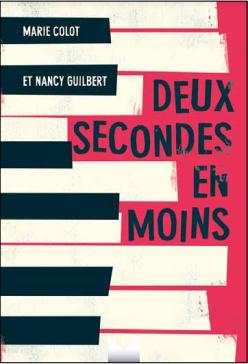

Depuis qu'un accident de voiture l’a complètement défiguré, Igor se mure dans le silence. Sa rancune envers son père, responsable de l'accident, est immense, comme sa solitude.…

Il y a 40 ans, ici même, Elie Gross (1947-2003) signait un article qui réunissait 2 photographes: Frédéric Brenner et Léonard Freed qui, l’un et…

Le Carnet et les Instants - 3e trimestre 2019 - Le Carnet et les instants 203

Sommaire • Bon anniversaire, Commissaire! par Christian Libens , Howard Curtis…

Le livre des beautés minuscules

« Toute la beauté du monde, je ne peux pas te la dire. Mais rien ne m’empêche d’un peu l’approcher avec toi. » nous écrit Carl Norac. Approchons…

Relire La Légende d’Ulenspiegel

Durant toute l’année 2017, le sesquicentenaire de La Légende d’Ulenspiegel fut salué par bon nombre de publications d’importance, au premier rang desquelles l’édition…

J’ai septante ans et je danse la sardane

L’anagramme de sardane, c’est dansera. Un cercle de garçons et de filles, de mèches, allumées par la fébrilité des mains…

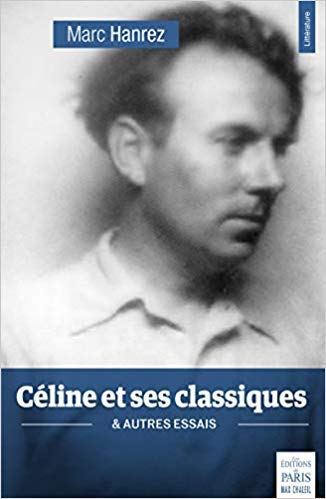

Céline et ses classiques et autres essais

Faut-il s’étonner que, dans la liste des essayistes pionniers à avoir traité de Louis-Ferdinand Céline, deux soient d’origine…

- Page précédente

- 1

- …

- 428

- 429

- 430

- 431

- Page suivante