Petite histoire de la bande dessinée belge

De la fin de la Seconde Guerre Mondiale au milieu des années 1970, la Belgique – surtout francophone – a été le centre du monde pour ce qui est de la création européenne de bande dessinée. Cela ne s’est pas fait en un jour. Et cette histoire n’est pas terminée, même si le centre de gravité du monde éditorial se trouve désormais un peu plus au sud.

Dire que la bande dessinée belge commence avec Hergé est à la fois juste et totalement erroné. Juste, parce que Tintin – le succès de Tintin – est la pierre angulaire de toute une industrie qui va se mettre en place dès les années 1930. Erroné, parce que Georges Rémi ne sort pas de nulle part : il n’y a pas un désert avant lui et une verte vallée ensuite. L’histoire n’a pas retenu les noms des contemporains d’Hergé qui se sont essayé au neuvième art en Belgique avant 1929. Comme aux États-Unis, et sous leur influence, les journaux publient à l’époque des récits en images légendées, généralement dépourvues de phylactères. Durant presque un siècle entier, la bande dessinée va se chercher. Et ce sont ces errances qui vont nous mener jusqu’à Tintin.

L’INVENTION D’UN LANGAGE

L’histoire commence en Suisse. Le Genevois Rodolphe Töpffer entame son oeuvre graphique en 1827. Son premier livre paru est L’Histoire de M. Jabot, un récit en estampes qui parait en 1833, deux ans après que le célèbre Goëthe découvre le travail de Töpffer et l’exhorte à publier. Le dessinateur Genevois sent qu’il met en pratique un langage iconique neuf. Il va non seulement utiliser des images séparées entre elles par des cadres et posées bord à bord, mais aussi raconter par l’écriture graphique autant que par le texte. Même si les récitatifs et les dialogues restent placés sous le dessin, la décomposition du mouvement est déjà perceptible dans L’Histoire de Monsieur Cryptogramme, qui date de 1845. Et, plus étonnant, une notion aussi neuve que la simultanéité des actions est présente dans L’Histoire de M. Jabot où l’on découvre que l’auteur indique une portion de temps au lecteur en intervenant sur la largeur de la case.

L’Histoire de Monsieur Cryptogame de Rodolphe Töpffer

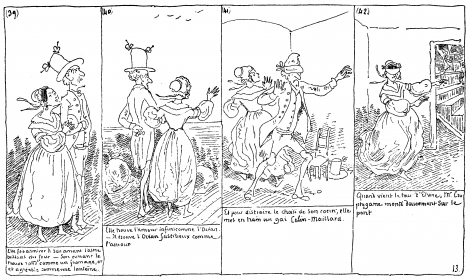

Tout cela est à l’époque si neuf que l’auteur théorise de lui-même ce qu’il fait, conscient qu’il faut en laisser une trace formelle pour d’éventuels successeurs. En France, une dizaine d’années plus tard, l’illustrateur Gustave Doré réalise quatre BD (entre 1847 et 1854), ce sont d’ailleurs les seuls livres comme auteur complet du futur peintre et illustrateur. On y voit des gravures qui se suivent, parfois dans un montage déjà assez savant sur la page, mais sans bord pour les dissocier les unes des autres et surtout, sans suite narrative évidente.

« Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la sainte Russie » de Gustave Doré

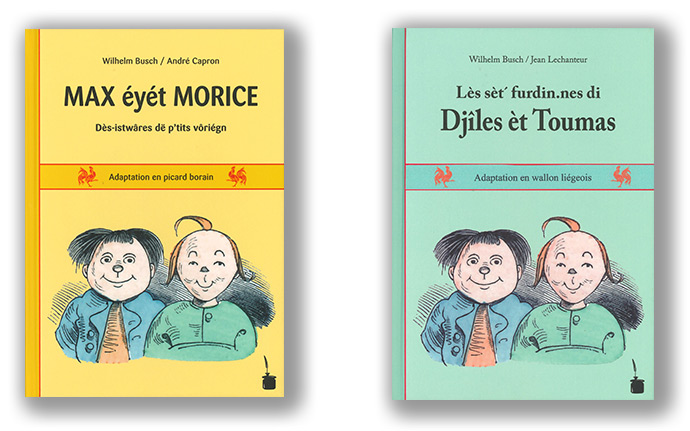

D’autres s’approcheront de l’écriture graphique, comme Caran d’Ache, Mais c’est toute l’Europe qui semble converger vers cette nouvelle forme d’expression. En Allemagne, Wilhelm Busch (lui-même influencé par le Français Nadar) vend ses planches satiriques dès 1865. Très présente sur le terrain de la caricature politique, l’Angleterre n’est pas en reste. Dès 1867 naît le premier personnage de bande dessinée britannique dans le magazine Judy : Ally Sloaper. En 1890, Comic Cuts, un illustré de huit pages, en consacre 4 au dessin. Et la même année, naît Illustrated Chips, qui va consacrer deux personnages dessinés par Tom Browne, Weary Willie & Tired Tim, que l’on peut considérer comme les deux premiers véritables héros de la BD britannique.

« Illustrated Chips »

Pendant ce temps, aux États-Unis, où l’on a récemment retrouvé la trace de traductions de Töpffer, certains caricaturistes, souvent formés en Grande-Bretagne, commencent eux aussi à raconter des histoires en images. Pourquoi ? Peut-être parce que la séquence de décomposition du mouvement est en pleine explosion suite aux développements de la photographie. En 1884, l’illustrateur américain A.B. Frost publie Stuff & Nonsense, un livre dans lequel ce graveur de formation a déjà stylisé son dessin pour le rendre plus lisible, dans une suite d’images décomposant une action comique.

« Stuff & nonsense » (1888)

Peu après, en 1890, toujours aux États-Unis, l’invention de la photogravure rend possible la parution de pages en couleur dans les journaux. Deux magnats de la presse new yorkaise, William Randolph Hearst et Joseph Pulitzer, se livrent une guerre sans merci pour emporter le morceau grâce à des suppléments hebdomadaires où photographie, illustration et bande dessinée vont jouer un rôle déterminant. C’est là, précisément, que va naître la bande dessinée moderne, dont la BD belge sera une cousine moins éloignée qu’il y paraît.

De ce côté-ci de l’Atlantique, la mutation s’opère, à partir du modèle américain. Dès 1904, le Daily Mirror publie sa première BD à suivre. En Espagne, le quotidien ABC lance un supplément BD de type U.S. en 1907. Et un an plus tard, c’est la naissance du Corriere dei Piccoli qui lance les fumetti (littéralement : « les bulles ») en Italie. Au Japon, pays de l’image par excellence, il faudra attendre 1910 pour que les premières bandes dessinées surviennent, copiant allègrement le modèle américain. Il faut dire que ce sont les Occidentaux qui ont amené des notions aussi neuves que celles de la caricature ou du découpage du mouvement dans un pays qui avait consacré depuis des siècles l’image figée, élevé au rang d’art absolu – l’estampe en couleurs.

DE BÉCASSINE À TINTIN

En France comme en Belgique, on ne peut pas dire que le basculement se fasse rapidement. On y reste longtemps attaché à une forme de récit littéraire illustré. Ce qui ne veut pas dire que le dessin n’y a pas une place importante. Ainsi, le dessinateur français Christophe. Il invente dès la fin des années 1880 avec La Famille Fenouillard toute la grammaire du cinéma en dessin : valeurs de plans, et travail sur la lumière. Mais il s’encombre de pavés de texte conséquents sous ses dessins.

« La famille Fenouillard » de Christophe

Au tout début du XXè siècle, Bécassine, la petite fermière bretonne, est la première « presque héroïne de BD » à rencontrer un succès populaire. Ses aventures commencent à paraître dès 1905, dans La Semaine de Suzette. Hergé lui empruntera son visage pour créer celui de Tintin, bonnet en moins, houppette en plus. Mais la ressemblance s’arrête là : ici encore, le texte est dissocié de la suite narrative graphique.

Bécassine dans « La semaine de Suzette »

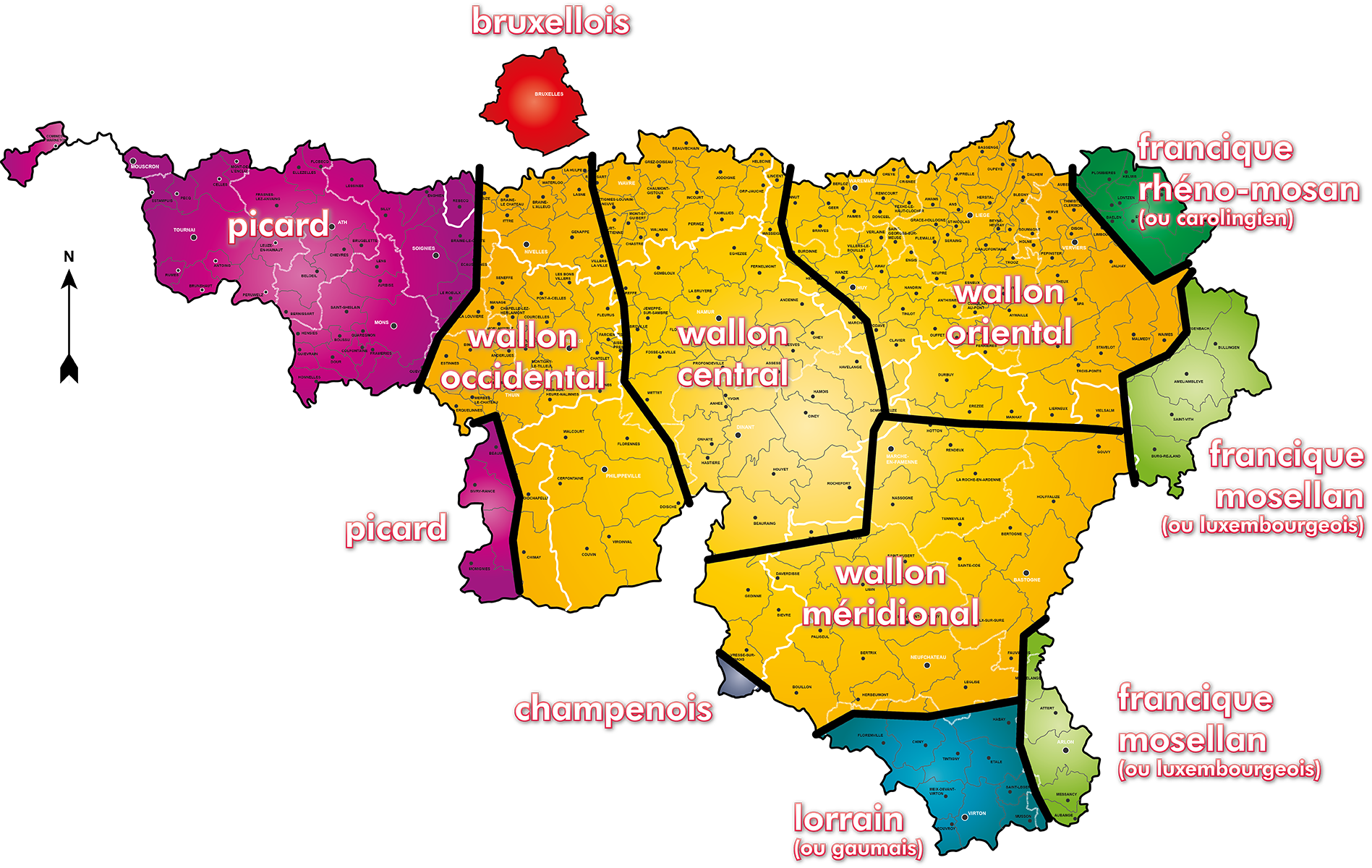

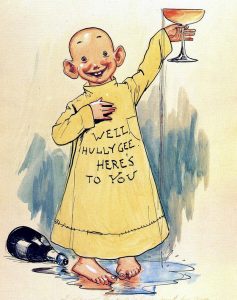

En Belgique, tant du côté francophone que du côté néerlandophone, de timides apparitions ont lieu dans les années vingt. Elles sont publiées par les quotidiens, mais sont pour la plupart dépourvues de bulles, comme Bécassine. Il faut dire que cette manière de faire parler les personnages est encore très neuve. Elle remonte à 1896, pour être précis. C’est en effet un an après sa naissance dans la presse new yorkaise à gros tirage que le Yellow Kid de Richard Felton Outcault adopte ce système de dialogue, tout comme le fait la même année Rudolph Dirks, qui va s’inspirer d’un livre en vers illustrés de l’Allemand Wilhelm Busch, Max und Moritz, pour créer The Katzenjammer Kids. Il place tous les dialogues dans des phylactères. Avec cette nouvelle pratique, la première pierre de l’ère « industrielle » de la bande dessinée est posée.

« Yellow Kid » de Richard Felton Outcault

Cette ère va mettre un peu de temps à s’installer chez nous. À partir de 1922, le quotidien Le Soir commence la publication du tout premier feuilleton dessiné. En quatre ans, paraîtront pas loin de 300 strips du Dernier film, de Fernand Wicheler. Toutefois, dialogues et narration littéraire se déroulent sous les images, même si celles-ci sont bel et bien séparées par des sortes de cases. Un autre précurseur pourrait être le peintre et illustrateur Frans Masereel, influence majeure, aujourd’hui encore, de plusieurs auteurs de la génération Frémok dont nous parlerons plus loin. Né à Blankenberge en 1889, ami de Stefan Zweig ou de Thomas Mann, Masereel se forme d’abord à la lithographie et à la typographie. Admiratif de Dürer et de l’art des images d’Épinal, il se met à la gravure sur bois. Et réalise ses premières suites de bois gravés dès 1917. Debout les morts et Les Morts parlent seront suivis d’innombrables autres travaux du genre. Suites narratives de dessins muets et gravés, la forme est là aussi assez éloignée de ce que va devenir la bande dessinée, du moins dans un premier temps. Pourtant, ce qu’on appellera dès les années 20 le woodcut novel (le roman en gravure sur bois) et dont Masereel est en quelque sorte l’inventeur, n’est sans doute rien d’autre que l’ancêtre du roman graphique.

« Idée » de Frans Masereel

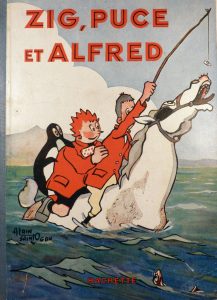

Repassons outre-Quiévrain. En 1924, Alain Saint-Ogan va un cran plus loin. Avec Zig & Puce, il invente le langage moderne de la bande dessinée européenne. Cinq ans avant Hergé, c’est donc bien en France que naît la première série à succès de la BD francophone : elle est découpée en cases et attribue les dialogues directement aux personnages concernés à l’aide de ballons.

« Zig et Puce » de Alain Saint-Ogan

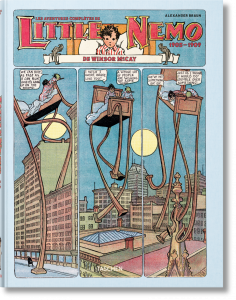

Au final, ce sont les strips américains qui vont surtout habituer les lecteurs et les auteurs à une nouvelle forme de narration. Les aventures de Bicot ou de Pim Pam Poum paraissent dans les journaux francophones, sans que les jeunes lecteurs qui en raffolent imaginent un seul instant que leur nom original est Suzie Winkle pour les unes et The Katzenjammer Kids, pour les autres. À l’époque, tout le monde envie les États-Unis d’Amérique. Les créateurs de BD n’y font pas exception ! Qu’on se rende compte que dès la première décennie du XXè siècle, Winsor McCay a déjà tout inventé, avec Little Nemo, du gag visuel à la grammaire narrative !

« Little Nemo » de Winsor McCay

Fasciné comme les autres, Saint-Ogan s’inspire du langage venu d’Outre-Atlantique. Et en un clin d’oeil appuyé, il envoie ses héros là où tout le monde rêve de vivre : en Amérique. Hergé le fera aussi. Plus tard. Et puisqu’on parle de lui, signalons que ce terreau américain constituera une réelle influence graphique pour le jeune Georges Rémi. Sa ligne claire devra en effet beaucoup au trait de George McManus et de son Bringing Up Father, qu’on lira chez nous sous le nom d’Illico.

DE SOLIDES FONDATIONS

Hergé publie la première aventure de Tintin en 1929 dans le supplément jeunesse d’un quotidien conservateur catholique, Le Petit Vingtième. Son mentor et commanditaire est un abbé. Ce n’est pas anodin. Le clergé belge va très vite se rendre compte de l’intérêt de la bande dessinée pour éduquer et protéger la jeunesse. Certes, quand on évoque l’éducation, il faut se souvenir que la BD a longtemps été considérée comme un loisir mineur et indigent. Pourtant, l’Abbé Wallez comprend immédiatement l’intérêt de ce nouveau médium. Dès ses débuts, Tintin met ainsi la jeunesse en garde contre les dangers du communisme. Et très vite, son exemple pousse d’autres religieux à s’engouffrer dans la brèche.

« Tintin au pays des Soviets » de Hergé

Dès le début des années trente, les très catholiques éditions Averbode augmentent la part de bande dessinée dans Zonneland, la revue qu’elles éditent à destination des classes de 5è et 6è primaires néerlandophones. Et à la fin de la décennie, c’est une maison d’édition elle aussi très catholique qui va créer le Journal de Spirou.

Rien de tel aux États-Unis. Pendant qu’Hergé invente Tintin et l’envoie se promener chez les Soviets avec Milou, Segar imagine Popeye et Harold Foster adapte Tarzan. Les années trente sont une période de crise pour les Américains, encore sous le choc du Krach de 1929. La BD d’aventure y prend donc son envol, pour faire oublier le marasme économique. On verra ainsi naître sur le papier Dick Tracy, Mandrake le magicien ou encore Flash Gordon, des séries qui connaîtront aussi un grand succès dans toute l’Europe et notamment en France. Une esthétique entre SF et fantastique se met en place, qui préfigure déjà les univers des super-héros.

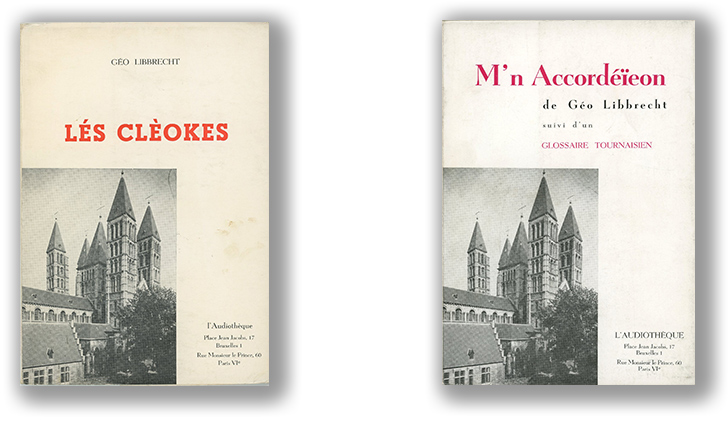

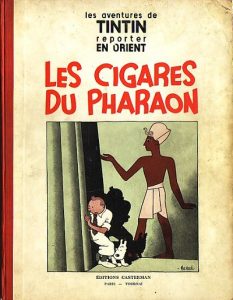

Hergé n’est pas seulement un grand auteur, qui formalise très rapidement les moyens d’améliorer la narration graphique et s’attaque à tous les éléments constitutifs de la grammaire dessinée. Dès 1930, il pressent que la publication dans un journal n’est pas suffisante pour asseoir la réputation de son héros. Il faut qu’on puisse en relire les aventures. Hergé veut des albums. Les Américains en publient depuis le début du siècle, il ne l’ignore sans doute pas. Norbert Wallez consent à se lancer dans l’aventure. Il s’en charge lui-même et fixe la répartition des droits. Mais Hergé a rapidement le sentiment qu’il doit confier ce travail à un professionnel qui saura constituer un fonds et rendre les aventures de Tintin disponibles en tout temps pour les lecteurs. Cet éditeur-imprimeur, ce sera le Tournaisien Casterman. Il publie son premier Tintin en 1934 : Les Cigares du pharaon. La Bande dessinée belge est née !

« Les cigares du Pharaon » de Hergé

Les Cigares du Pharaon consacrent l’intrigue fouillée, l’approche graphique désormais assumée (voire codifiée) et les personnages secondaires qui feront le succès de Tintin. C’est par ces arguments et par son opiniâtreté à faire paraître très tôt des albums en plus de la publication périodique qu’Hergé va faire la différence avec Saint-Ogan. Résultat : Zig & Puce ne connaîtront pas le succès de Tintin. Et la création en bande dessinée se déplacera pour plusieurs décennies vers la Belgique.

EFFET BOULE DE NEIGE À MARCINELLE

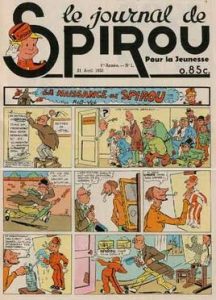

Le succès exponentiel des aventures de Tintin et la multiplication des supports destinés à la jeunesse donnent des envies. À Marcinelle, dans la banlieue de Charleroi, la famille Dupuis aimerait ajouter un fleuron aux revues qu’elle gère avec succès. Imprimeurs-éditeurs, les Dupuis possèdent déjà Le Moustique et Bonnes Soirées. Mais ils envisagent de créer un hebdomadaire pour la jeunesse autour de la bande dessinée et autour d’un personnage original dont ils confient la création au Français Rob-Vel – mais dont ils vont conserver les droits. Ce sera Spirou. Sa naissance, en 1938, va transformer le paysage de la bande dessinée. Rapidement populaire, ancré très profondément dans les valeurs catholiques, le Journal de Spirou va commencer sa carrière avec très peu d’auteurs et accueillir une part de la production américaine – dont Superman, qui naît la même année que lui ! Mais les Dupuis ont l’ambition d’être plus que des diffuseurs. En ce sens, ils sont les tout premiers en Belgique à miser sur les deux versants de la bande dessinée : la création et sa diffusion. Ils veulent posséder un vivier d’auteurs et de personnages. L’entrée en guerre va paradoxalement leur permettre de s’affirmer. D’abord, et ils ne sont pas les seuls à le constater, parce que la production américaine se tarit. Certains jeunes créateurs qui attendaient leur heure commenceront d’ailleurs à travailler sur les suites de ces histoires dont les planches ne parviennent plus jusqu’en Europe. Ainsi, Jacobs fera-t-il pour le magazine Bravo quelques pages de Flash Gordon (Guy L’Éclair en français) qui lui donneront l’envie de réaliser son premier long récit, Le Rayon U. D’autres, comme Jijé, pallieront l’absence des planches françaises qui ne passent plus non plus la frontière. Jospeh Gillain va ainsi devenir un créateur indispensable du Journal. Ensuite, très proches de la Résistance, les Dupuis vont faire du Journal de Spirou un magazine de propagande anti-nazie à peine déguisée. La censure finira par l’interdire mais Spirou aura entre-temps inventé tout un réseau permettant à ses adeptes de continuer à entretenir la flamme. Autant dire qu’à la Libération, le magazine jouit d’une aura magistrale !

« Journal de Spirou »

Hergé a lui aussi continué à publier pendant la guerre. Il a même considérablement assis le succès de Tintin. Mais à la sortie du conflit, sa collaboration au Soir Volé lui vaut d’être inquiété et brièvement interdit de publication. Son avenir est incertain. Et son principal collaborateur, Jacques Van Melkebeke, va connaître la prison ferme pour collaboration. C’est à ce moment que le destin de la bande dessinée belge bascule définitivement vers l’âge d’or. En ces circonstances troublées, ceux qui possèdent un CV intact, des réserves de papier et un esprit d’entreprise ont toutes les clés en mains. C’est le cas de Raymond Leblanc. Fort de ses excellents contacts dans la Résistance, Leblanc monte le projet d’un magazine autour du personnage d’Hergé. Ce magazine s’appellera tout naturellement Tintin. Il naît en 1946. Adossée au journal, une maison d’édition, qui ne pourra malheureusement pas récupérer les albums de Tintin liés par contrat à Casterman : Le Lombard. Cette maison éditera les albums des autres héros parus dans l’hebdomadaire. Hergé réunit autour de lui les créateurs dont il apprécie le travail. Véritable directeur artistique du journal, il démarre avec E.P. Jacobs qui y crée Blake & Mortimer, Paul Cuvelier, auteur de Corentin et Laudy, qui dessine Hassan & Kaddour. Ils sont bientôt rejoints par Jacques Martin, qui invente le péplum en BD avec Alix. Hergé s’entourera aussi de jeunes dessinateurs dans son propre studio dédié à Tintin et au travail publicitaire. On y trouvera, outre Jacques Martin, Roger Leloup, futur créateur de Yoko Tsuno, ou encore Bob de Moor, qui signera Barelli dans le magazine Tintin.

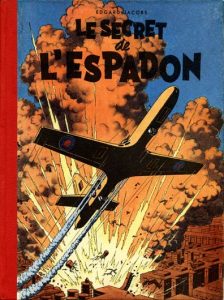

« Blake et Mortimer : Le secret de l’Espadon » de Edgar Pierre Jacobs

L’ÉCOLE DE MARCINELLE

Le succès des deux magazines rivaux ira en s’amplifiant. Chez Dupuis, ce sera sous l’impulsion de Jijé. Comme Hergé, Joseph Gillain va s’entourer de jeunes dessinateurs auxquels il va apprendre le métier. Aussi doué dans le dessin semi-réaliste (les aventures du cow-boy Jerry Spring en sont un exemple) que dans l’humour (Blondin & Cirage), Jijé va cultiver une certaine rondeur, une spontanéité dans le trait qui va le distancier d’Hergé. Et en faire le créateur de ce que l’on appellera l’École de Marcinelle ou l’École Gros Nez. Dans un premier temps, l’école en question, ce sera surtout sa maison de Waterloo. Jijé y accueille Franquin, Will et Morris, trois futurs grands noms de la bande dessinée. L’un des trois, Franquin, génial repreneur des aventures de Spirou et Fantasio puis créateur de Gaston Lagaffe et des Idées Noires, sera le véritable chef de file de cette fameuse École de Marcinelle, souvent bien malgré lui. Son style d’une énergie et d’une vitalité uniques servira de modèle à toute une génération d’auteurs chez Dupuis. Côté style, Morris possède déjà le sien. Il l’affinera mais n’en changera plus, comme il ne changera plus de personnage. Morris passera en effet toute sa vie à dessiner Lucky Luke, « le cowboy qui tire plus vite que son ombre » et qui vendra 250 millions d’albums ! Will reprendra quant à lui les personnages inventés par Dineur au tout début du Journal de Spirou, Tif & Tondu. Il les animera avec brio pendant plusieurs décennies avant de donner tout son talent dans quelques ultimes aventures plus adultes après un passage par la série Isabelle.

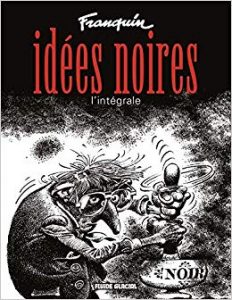

« Idées noires » d’André Franquin

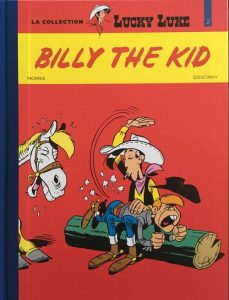

« Lucky Luke : Billy the Kid » de Morris

Spirou va peu à peu agréger autour de lui une génération d’auteurs dont le graal est bien souvent le dessin d’animation américain. Il faut bien comprendre que si Hergé a emprunté quelques trucs graphiques à McManus, il n’a jamais réellement tenté de copier le comics. En Flandre, son plus proche disciple, Willy Vandersteen, père de Suske & Wiske (Bob et Bobette), copiera quant à lui effrontément des cases entières du Prince Valiant de Harold Foster. Mais ni l’un ni l’autre ne se rêve Américain. Jijé, Morris, Franquin, si. Tout comme Goscinny, le futur scénariste d’Astérix (et de Lucky Luke pendant quelques années), ils sont allés en Amérique et ont tenté d’y faire leur trou. Le creuset de Spirou est donc paradoxalement très américain. Le dessin en noir et blanc de Jijé doit d’ailleurs beaucoup à celui de Milton Caniff, dont le Terry & les Pirates est publié dès 1934 aux États-Unis. Quant aux dessins animés de Disney, ils constituent une matrice évidente. Après le succès des personnages de Mickey, Minnie, Donald et bien d’autres qui ont marqué la première moitié des années trente, consacrant une certaine rondeur dans le dessin humoristique, Walt Disney propose son premier long métrage d’animation en 1938 : Blanche-Neige et les Sept Nains. Puis, entre 1940 et 1942, vont sortir des studios Disney les films d’animation Pinocchio, Fantasia, Dumbo et Bambi ! On comprend l’influence que ces films majeurs ont pu avoir sur de jeunes dessinateurs. Une influence qui ne va pas s’exprimer dans les seuls magazines Spirou et Tintin.

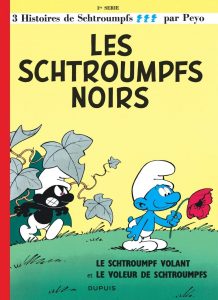

Attirés par l’humour ou l’aventure (parfois les deux), les auteurs vont rejoindre Spirou dans une période de grâce qui durera plus de vingt ans. Jean-Michel Charlier et Hubinon (Buck Dany, entre autres), Tillieux (Gil Jourdan), Peyo (Johan & Pirlouit, Les Schtroumpfs, Benoît Briserfer ou Roba (Boule & Bill) vont enchaîner les succès. Plusieurs d’entre eux vont même devenir planétaires, comme Les Schtroumpfs ! Quand on voit à quel point le creuset de cette génération est l’industrie du film d’animation de Disney, on comprend mieux que se soit construite une forme de merveilleux et de fantasy typiquement belge à cette époque. Curieusement, le personnage-titre du Journal, Spirou, qui ne connaîtra jamais le succès international malgré le formidable talent de Franquin, ne pâtira pas de la différence de notoriété avec les héros plus internationaux de certains collègues. Preuve s’il en est que Spirou est profondément ancré dans sa région d’origine et y a trouvé les ingrédients d’un succès local jamais démenti. Dans les années 70, les auteurs formés dans les ateliers de Franquin ou Peyo vont à leur tour prendre la plume et former la relève. C’est ainsi qu’on découvrira par exemple Walthéry (Natacha). Mais d’autres noms vont s’affirmer : Wasterlain (Docteur Poche), Berck & Cauvin (Sammy) ou Lambil avec le même Cauvin (Les Tuniques Bleues), puis Bosse, etc. Toujours présent dans le paysage aujourd’hui, le magazine Spirou n’a cessé de servir de laboratoire pour de jeunes auteurs, leur évitant d’aller se confronter d’emblée aux chiffres de vente des albums. Il faut cependant admettre qu’aujourd’hui, bien que la rédaction en chef soit demeurée à Marcinelle, les jeunes pousses sont loin d’être exclusivement belges.

« Les Schtroumpfs noirs » de Peyo

« Boule et Bill » de Roba

L’ÉCOLE DE BRUXELLES

Et Tintin, pendant ce temps ? Dans une formidable émulation, le nouveau venu créé en 1946 et porté par un héros des plus populaires va lui aussi révéler des générations de grands auteurs. Il va consacrer un style, celui d’Hergé. En 1977, à l’occasion d’une importante exposition à Rotterdam, le dessinateur et graphiste hollandais Joost Swarte lui donne un nom qui va entrer dans l’histoire de la bande dessinée : La Ligne claire. Elle se caractérise par un trait d’épaisseur égale utilisé pour le contour de tous les sujets et décors. Et un dessin sans ombres ni hachures, à de rares exceptions près. Chez Hergé, c’est le cerné noir qui donne à voir, pas les masses de couleur ou les aplats de noir. Tous ne suivront pas cette école de dessin à la lettre dans le Journal Tintin, mais on y trouvera une rigueur dans le dessin là où Spirou prônera plutôt le lâcher prise. C’est ainsi que Jean Graton y créera Michel Vaillant, Tibet donnera vie à Chick Bill et Ricochet, William Vance à Bruno Brazil (et plus tard à XIII), Hermann à Comanche et Bernard Prince, etc. Seule exception, peut-être, le très flower power Olivier Rameau de Greg et Dany. Mais Dany montrera au milieu des années 70 toute sa capacité de metteur en scène d’action dans le premier « roman graphique » du magazine Tintin, Histoires Sans Héros, sur un scénario de Jean Van Hamme.

« Michel Vaillant : Le grand défi » de Jean Graton

« Olivier Rameau » de Dany et Greg

Durant ces glorieuses années, on ne compte pas les supports, plus ou moins éphémères, parfois liés à des partis politiques (comme le Vaillant puis le Pif–Gadget du Parti Communiste Français), qui vont tenter de se tailler la part du lion : Cœurs Vaillants, Héroïc Albums, Risque-Tout (un produit Dupuis éphémère grand frère du Journal de Spirou), Grand Coeur, Jeep, Le Journal de Mickey et Mickey Magazine, etc. Aucun, cependant, ne parviendra à rivaliser avec les deux hebdomadaires historiques belges : Tintin et Spirou. Du moins, jusqu’à la fin des années 50.

Tout est donc parfait dans un monde immuable. Tout ? Non. « Un petit village résiste »… à la belgitude ! Dès 1959, la création du magazine Pilote par un trio de transfuges des magazines belges formé de Goscinny, Charlier et Uderzo, déplace une part du pôle créatif à Paris et provoque l’émergence d’une scène plus adulte (où l’on trouvera Bretécher, Druillet, Gotlib, Moebius, Christin & Mézières, Bilal – tous Français). Pourtant, jusqu’au milieu des années 70, les deux magazines belges résisteront vaillamment, même si les aventures de Tintin se feront de plus en plus rares, face à un Astérix survolté. Tout semble indiquer que la BD belge n’est pas près de sortir de ses rails. Pourtant, elle rate un tournant essentiel, celui du passage à l’âge adulte.

VERS LE ROMAN GRAPHIQUE

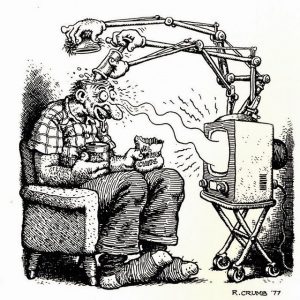

Robert Crumb

Aux États-Unis, les années 70 ont vu l’émergence d’une scène alternative, l’underground, derrière le chef de fil absolu qu’est Robert Crumb. Crumb a introduit, dès la fin des années 60, une dimension adulte et purement sexuelle dans la bande dessinée. Indirectement, il a amené la naissance du graphic novel, en faisant école auprès d’autres auteurs intéressés par une bande dessinée adulte, mais tournée, elle, vers le documentaire et l’autobiographie. Ainsi, on peut dire de Maus, la bande dessinée d’Art Spiegelman consacrée à la déportation de ses parents, qu’il s’agit là de la fondation définitive du genre du graphic novel.

« Maus » de Art Spiegelman

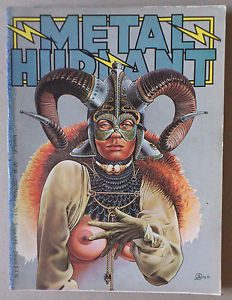

L’essor du graphic novel (le roman graphique, dans sa traduction française) permettra l’émergence d’une génération d’auteurs américains majeurs ces trente dernières années, parmi lesquels Alan Moore (bien que britannique), Daniel Clowes, Charles Burns, Chris Ware. Chez nous, Pilote puis Charlie Mensuel vont révéler à leur tour des auteurs plus politiques ou à tout le moins plus politiquement incorrects. Dès la première moitié des années soixante, le Français Jean-Claude Forrest dynamite les codes bien sages de la BD en publiant Barbarella, bientôt suivi par le Belge Guy Peellaert et son très érotico-pop Pravda la Survireuse. Tout ça sent la libération sexuelle. Les temps sont mûrs pour une autre bande dessinée, tout comme aux États-Unis. Après la création de L’Écho des Savanes en 1972 par Gotlib, Bretécher et Mandryka, c’est surtout la naissance de Métal Hurlant en 1975 par Moebius, Dionnet et Druillet qui donne un coup de fouet à toute la création. À partir de ce moment-là, et même si Greg est aux commandes d’un magazine Tintin plus violent et actuel (en témoignent des séries comme Bruno Brazil ou Bernard Prince), les deux journaux de bande dessinée et les trois éditeurs belges ratent le tournant de la modernité.

« Métal Hurlant »

Le premier à se réveiller sera Casterman. Les ventes des albums de Tintin s’érodent, même si elles restent très confortables. Les autres séries sont peu nombreuses au catalogue – Alix, Lefranc, Chevalier Ardent… Heureusement, il y a le Martine de Marcel Marlier, immense best-seller jeunesse.

« Martine à la mer » de Marcel Marlier

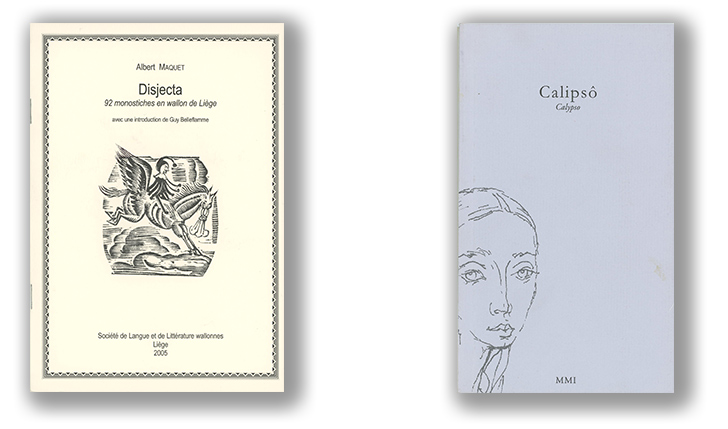

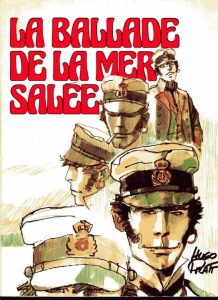

Mais il n’est jamais trop tôt pour se réinventer. L’éditeur tournaisien publie une première fois La Ballade de la Mer Salée, de Pratt, en français, en 1975. C’est un échec commercial. Trois ans plus tard, une nouvelle édition mettant en avant le caractère littéraire de l’oeuvre, fait un tabac. La Ballade est présentée comme l’un des « grands romans de la bande dessinée. »

« La ballade de la mer salée » de Hugo Pratt

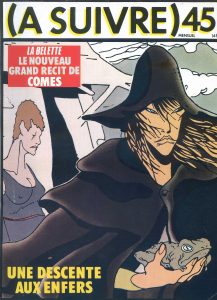

(À Suivre)

Pour Didier Platteau, directeur de Casterman à l’époque, c’est une révélation. Il faut donc créer un magazine d’un genre nouveau. Ce sera (À Suivre), qui permettra dès la fin des années 70 à des auteurs de publier des histoires de plus de cent pages en noir et blanc et qui s’imposera durant deux décennies. Mais hormis quelques auteurs belges – et non des moindres Il faut dire que Jean-Paul Mougin, son rédacteur en chef, installe tout de suite ses quartiers à Paris. Et que son phare, outre l’Italien Pratt, c’est Tardi. Trop longtemps cantonnée dans l’héritage des grands anciens et des deux journaux rivaux, la Belgique paraît soudainement ringarde. Heureusement, ces jeunes auteurs repérés dans les pages d’(À Suivre) ne sont pas les seuls de leur génération. Ils incarnent une première relève en rupture avec la BD dite « franco-belge », il y en aura d’autres. Une rupture qui viendra avant tout de l’école de bande dessinée jadis si traditionnelle d’Eddy Paape, St-Luc. Sous l’impulsion de Claude Renard, elle va former toute une génération de trublions bien décidés à rompre avec Hergé autant qu’avec Franquin : Berthet, de Spiegeleere, Foerster, Swolfs, Andréas, Goffin,…

Parallèlement, d’autres créateurs épouseront le modèle Tintin–Spirou dans les mêmes années, mais pas forcément benoîtement. Hislaire (Bidouille & Violette), par exemple, fait partie d’un petit groupe bien décidé à secouer Le Journal de Spirou comme un prunier. Frank Pé (Broussaille) y amène un ton nouveau et des préoccupations écologiques. Johan De Moor (La Vache) ne sera pas en reste du côté du Lombard quand il s’agira de réinventer la planche et les outils graphiques. Quant au pendant flamand de Tintin, Kuifje, il révèle par exemple le talent d’un Marvano.

« Bidouille et Violette » de Hislaire

Pour ce qui est de Dupuis, il faudra attendre 1988 pour voir une petite révolution se mettre en place. Le label Aire Libre, fondé par Philippe Vandooren, permettra à une génération d’auteurs de tenter l’aventure d’albums de grand format en couleurs sur des thématiques plus adultes que celles que la maison édite traditionnellement. Une collection qui permettra notamment de révéler les talents du scénariste liégeois Denis Lapière (Le Bar du Vieux Français, Un peu de fumée bleue, etc.) et du dessinateur, liégeois lui aussi, Jean-Philippe Stassen (Le Bar du Vieux Français, Deogratias, etc.) C’est aussi dans les albums de cette collection qu’Hermann livrera quelques-uns de ses albums les plus personnels, comme Sarajevo-Tango. Hausman, Will, Frank Pé, Servais, Grenson… plusieurs auteurs francophones belges y trouveront l’occasion de se dépasser.

« Le bar du vieux Français » de Denis Lapière

« Un peu de fumée bleue » de Denis Lapière

À LA RECHERCHE DU MOI

Après une crise dans les années 80 et la naissance des premiers grands acteurs du marché – dont le Groupe Ampère, futur Média Participations, qui agglomère Dargaud et le Lombard- les années 90 seront celles de l’émergence d’un nouvel acteur, porteur de renouveau en France : L’Association. Le succès de cet éditeur se déploiera autour des années 2000. Tant Persépolis que L’Ascension du Haut-Mal ou encore le remarquable Faire semblant c’est mentir de la Bruxelloise Dominique Goblet seront des livres fondateurs de l’autobiographie, un genre largement porté par L’Association (et plus encore – mais avec moins de succès – par Ego Comme X, un éditeur angoumoisin entièrement dévolu à l’autobiographie qui publiera notamment les quatre volumes du Journal de Fabrice Neaud). L’autobiographie, un genre que les outils du début du XXIè siècle, dont le blog – en plein explosion – contribueront eux aussi à populariser, pour le meilleur comme pour le pire.

En Belgique aussi, la période est propice au regroupement de jeunes auteurs désireux de rompre avec les modèles traditionnels. Cela donnera lieu à la naissance de Fréon, futur Frémok, toujours actif aujourd’hui, nous y reviendrons un peu plus loin.

Du côté des grands éditeurs historiques, passée la génération formée dans les années 70 – Schuiten, Yslaire, Berthet, Servais, etc. – qui a succédé à Dany, Walthéry ou Hermann, on voit de moins en moins de dessinateurs accéder à une grande notoriété. En revanche, les années 90-2000 consacreront la Belgique comme le terreau par excellence des grands scénaristes populaires. Ainsi, Jean Van Hamme sera à lui seul à la barre des séries les plus vendeuses : XIII, Largo Winch et Thorgal, sans compter la reprise de Blake & Mortimer.

« Thorgal : Les archers » de Jean Van Hamme et Grzegorz Rosinski

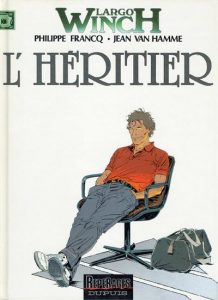

« Largo Winch : L’héritier » de Jean Van Hamme et Philippe Francq

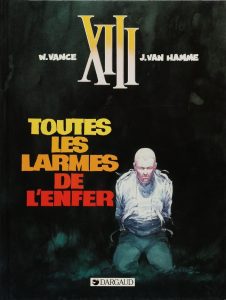

« XIII : Toutes les larmes de l’enfer » de Jean Van Hamme et William Vance

Van Hamme a vendu plusieurs dizaines de millions d’albums au cours d’une carrière de scénariste de près de cinquante ans. Il a cédé le scénario de plusieurs séries à Yves Sente, ancien directeur éditorial du Lombard, qui a régné comme scénariste pendant une dizaine d’années sur les plus gros succès de la BD francophone. Quant à Jean Dufaux, auteur de près de 200 scénarios depuis son entrée en bande dessinée dans les années 80, il reste l’un des scénaristes les plus prolifiques de la BD.

Les années 2000, en Belgique, voient la concentration des grands éditeurs trouver son achèvement. Avec le rachat de Dupuis en 2004 naît un géant du marché : Média Participations, qui regroupe Dargaud, Le Lombard, Dupuis, Kana, Urban Comics & Urban China, Blake&Mortimer Éditions, Lucky Comics et quelques autres marques. Après Le Lombard (en 1986), c’est donc au tour de Dupuis, l’éditeur de Spirou, de passer un peu moins de vingt ans plus tard sous le contrôle de cette holding internationale.

Média Participations représente l’un des quatre plus gros groupes d’édition francophone, il publie 32 millions de livres par an, dont deux tiers de BD. En 2017, après avoir timidement tenté une percée sur le marché de la littérature avec le rachat d’Anne Carrière, Média Participations s’offre rien moins que La Martinière, un groupe littéraire qui coiffe des marques aussi prestigieuses que Seuil ou Don Quichotte. Ce mariage, qui se passe la même année que le lancement des éditions Delcourt sur le marché littéraire prouve l’abolition des frontières entre le roman et la BD. Mais Média Participations, à cheval sur plusieurs pays, est aussi à la tête de sociétés de production audio-visuelle actives dans le dessin d’animation (plus de 2 millions de DVD vendus par an) ou le jeu vidéo. Il possède ses propres outils de distribution et de diffusion. Et il s’est construit en bande dessinée autour de la réunification de deux catalogues, ceux du Français Dargaud (éditeur historique des histoires publiées dans Pilote) et du Belge Raymond Leblanc (éditeur, lui, des histoires issues du magazine Tintin aujourd’hui disparu). Le siège de décision des maisons historiquement belges, Dupuis et Le Lombard, s’est donc déplacé à Paris. Tout comme celui de la dernière grande maison belge, éditrice des albums de Tintin, Casterman. Rachetée et revendue plusieurs fois durant une quinzaine d’années, elle est aujourd’hui propriété du groupe Madrigall d’Antoine Gallimard.

UN NOUVEAU MONDE

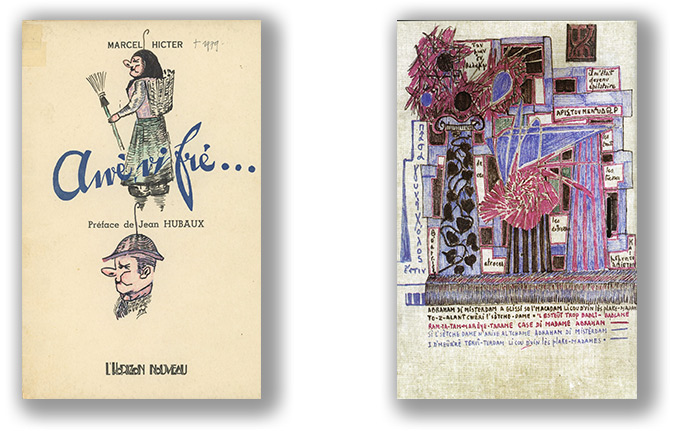

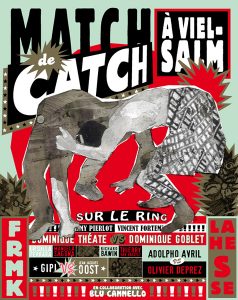

Parallèlement, et en réaction à une standardisation de la production et à l’héritage pesant des pères fondateurs, une nouvelle génération d’auteurs belges se fédère dans des maisons au croisement des arts graphiques, de la poésie ou des arts de la scène. Au début des années 90, c’est la naissance de Fréon, qui deviendra Frémok (et signera ses albums FRMK) des suites de son mariage, en 2002, avec Amok, une maison créée quant à elle à Montreuil, en France. Frémok n’est pas à proprement parler une maison d’édition. Elle inscrit le dessin et la bande dessinée dans un dispositif plus global d’intervention et d’installation, jette des ponts vers les arts de la scène (Thierry Van Hasselt et Vincent Fortemps, deux des ses fondateurs, travailleront avec des chorégraphes), initie des passerelles vers de nouveaux horizons, comme ces ateliers menés avec des handicapés mentaux qui donneront naissance à des albums aussi puissants et atypiques que Match de catch à Vielsalm ou FranDisco.

« Match de catch à Vielsalm » de Adolpho Avril, Olivier Deprez,, Rémy Pierlot, Vincent Fortemps, Jean-Jacques Oost, Gipi, Richard Bawin, Thierry Van Hasselt, Dominique Théâte, Dominique Goblet

Vivre à Frandisco » de Thierry Van Hasselt et Marcel Schmitz

Largement tournée vers des outils graphiques inédits, mélangeant des « objets » de provenance différente (dessin et gravure, collages et peinture, etc.), mêlant arts plastiques et narration, les livres du Frémok font fi des notions de héros récurrent ou d’histoires linéaires. Une nouvelle génération d’auteurs – Eric Lambé, Dominique Goblet, Thierry Van Hasselt, Vincent Fortemps, Olivier Deprez,… – va imposer un regard neuf sur la bande dessinée francophone belge.

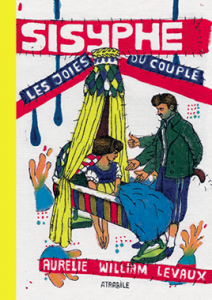

Dans la foulée de la création de Fréon, une autre structure associative naît en 1993, d’abord sous forme de revue : La Cinquième Couche. Elle devient une maison d’édition en 1999, sous l’impulsion de Xavier Lowenthal et William Henne. La Cinquième Couche (ou 5C) publie des livres conceptuels qui forcent volontairement les frontières du médium. De l’écriture sous contrainte et du détournement à la mise en abîme, de la parodie au pamphlet graphique, de la dissociation à l’abstraction, les livres de cette maison d’édition sont aussi inclassables que leurs auteurs, qui n’hésitent pas, par exemple, à publier une autobiographie totalement imaginaire (1h25, de Judith Forest, auteure formée du trio Xavier Lowenthal, William Henne et Thomas Boivin) ou à détourner une oeuvre aussi mythique que le Maus d’Art Spiegelman. On y découvrira également le travail autobiographique proche du reportage d’un Renaud De Heyn (La Tentation) ou le travail en broderie d’une singulière auteure liégeoise : Aurélie William Levaux (Les Yeux du Seigneur, Menses ante rosam, etc.).

« Sisyphe, les joies du couple » de Aurélie William Levaux

La troisième et dernière structure née de la fin des années 90 réunit des auteurs issus de L’Ecole de Recherche Graphique (L’ERG) de Bruxelles. Après avoir publié une cinquantaine de numéros d’une revue baptisée SPON (allusion à la spontanéité du trait), Stéphane Noël, Cédric Manche, Sacha Goerg, Bert, David Libens et quelques autres montent une structure éditoriale d’abord centrée sur le numérique. Elle l’est encore partiellement aujourd’hui, notamment au travers de GrandPapier.org, une gigantesque plateforme accueillant des auteurs de tous les horizons. Très en phase avec une forme d’autobiographie du quotidien développée dans les blogs, la maison a peu à peu élargi son champ d’action, allant de la confession intime au récit d’aventures. Elle a accueilli et révélé des auteurs comme Max de Radiguès ou Pascal Matthey.

Fragiles économiquement, mais novatrices et porteuses de sens, ces plateformes aux noms improbables – Frémok, La Cinquième Couche, L’Employé du Moi – sont aujourd’hui les fers de lance de la bande dessinée de création sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Issues de collectifs dont la première vocation n’était généralement pas la production de livres, ces structures sont ouvertes sur d’autres arts, d’autres pays ou continents, d’autres médiums. Il est à noter que ces maisons – tout comme Ego Comme X ou L’Association, en France, par exemple – ont également contribué à un déplacement des normes de genre dans la bande dessinée. En travaillant sur une littérature dessinée du Moi, elles ont permis l’émergence de paroles différentes et rompu avec une approche genrée extrêmement traditionnelle issue du moule Tintin-Spirou.

À côté de ces structures associatives, d’autres maisons vont et viennent depuis une quinzaine d’années, en Belgique francophone. Elles publient en général des fanzines ou des albums issus de collectifs d’auteurs. Mais il y a aussi des auteurs qui ont choisi de publier chez les grands éditeurs sans pour autant y pratiquer une bande dessinée traditionnelle. C’est le cas, par exemple, de David Vandermeulen, issu d’un collectif des années 90, Brain Produk (94-99), où l’on a pu découvrir également des auteurs liégeois comme José Parrondo et Jampur Fraize, mais aussi les PicPic-André qui se distingueront plus tard dans le film d’animation. On retrouve aujourd’hui le nom de David Vandermeulen chez Casterman, Dargaud, Lombard, Delcourt,… Pourtant, il développe un univers à contre-courant de la BD traditionnelle. Dans son oeuvre majeure, Fritz Haber (Delcourt), vaste biographie en même temps que fresque historique sur fond de mythe, il mélange les images du cinéma muet, celles des représentations de Faust, des photos ou des extraits de documentaires – 7 à 15 photos pour composer une image, en moyenne -, et bien d’autres matériaux.

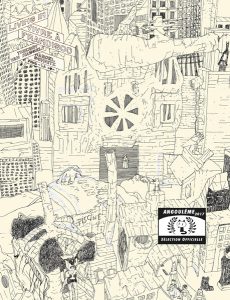

La consécration, pour cette génération, sera de voir Paysage après la Bataille, un épais roman graphique d’Éric Lambé et Philippe de Pierpont co-édité par Frémok et Actes Sud/BD, recevoir la plus prestigieuse des récompenses européennes : le Fauve d’Or 2017, au festival d’Angoulême.

« Paysage après la bataille « de Éric Lambé et Philippe de Pierpont

Avec cette récompense, la boucle est bouclée. C’est en effet Éric Lambé qui, avec Alain Corbel, fonde en 1988 la structure Moka, la pierre fondatrice de l’édition alternative en Belgique francophone. Une pierre sur laquelle se construira quelques années plus tard le groupe Fréon, actuel Frémok.

© Thierry Bellefroid, avril 2018