Résultats de recherche pour “Auteur” 11911 à 11940 (12764)

C’est un bien beau livre que je viens de découvrir, Les secrets du bastidon bleu de Paul De Ré…Revenons d’abord sur le trajet littéraire de l’auteur……

Donner forme à un texte. Le mettre en scène. Rassembler ses idées. Imaginer une situation. Donner vie à des personnages. Leur donner des rondeurs, du caractère. Inventer des actions. Créer…

Entretien avec Jérôme Poloczek autour de son recueil « Presque poèmes »

Comme l’année dernière, Lettres Numériques participe à la campagne…

C’est une figure emblématique du Pays Gaumais qui a tiré sa révérence en ce 24 décembre 2017. Il était né à Sainte-Marie-sur-Semois le 10 août 1924…

Appel à candidatures pour le prix Marcel Thiry

Le prix Marcel Thiry 2021 est consacré à la poésie. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 30 juin 2021. Le prix Marcel Thiry Doté…

INTRODUCTION: La vie et ses limites

Le 13 novembre 2020 , on enregistrait 1 338 100 morts du COVID. Si nous n’avions lancé notre appel dès 2019, l’actualité nous aurait…

Lire en confinement : des textes courts à découvrir sans modération

En cette période de confinement, d’aucuns redécouvrent les joies de la lecture. De leur…

Les conséquences des mesures de confinement sur le marché du livre belge

Lettres Numériques s’est entretenu avec Benoît Dubois, administrateur de l’…

La poésie joue un rôle ultime dans la vie des auteurs ; sans doute aussi des lecteurs. S’il existe cent mille raisons de prendre la plume et d’écrire des poèmes, il en est une majeure…

Quelques textes de Henri Karthaus (Dison 1906 - Verviers 1974)

Des quelque deux cents textes qu’il avait dans ses cartons au moment où…

Editorial: Vers un "bas-modernisme"?

Le dossier "Modernisme(s) approprié(s)?" que Viviana d’Auria, Bruno De Meulder et Hannah le Roux ont dirigé pour ce numéro de Clara Architecture/Recherche…

Une courte histoire – de la BD turque # 1

Politique, drôle, créative, talentueuse, parfois difficile à traduire en dehors de son contexte politico-culturel, mais diverse et en constante évolution,…

La Fédération Wallonie-Bruxelles à la Foire du livre de Bruxelles

Du 5 au 8 mars, la Foire du livre de Bruxelles prendra ses quartiers à Tour et Taxis. Cette édition,…

Accents toniques. Journal de théâtre (1973 – 2017)

Le théâtre vu, regardé, lu, écrit, analysé, raconté par Jean-Marie Piemme en trois…

La métaphore du papillon. Rencontre avec Laurent Demoulin

Laurent Demoulin a sorti , à l’automne, un roman autobiographique marquant, Robinson,…

Hanska – la condition humaine en abyme

Hanska , le sixième roman de Rossano Rosi, a des allures de matriochkas, ces poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres, mais de manière si…

À propos des Roseaux noirs (dossier Marie-Thérèse Bodart)

« Un livre est toujours semblable à ce message que le poète enfermait dans un flacon…

Eloge de la perméabilité: regards francophones sur les Plats-Pays. (Adrienne Nizet)

Il est tout à fait possible…

Les langues en indonésie. Pas de néerlandisation, mais une anglicisation

[ Traduit du néerlandais par Marcel Harmignies.]…

Daniel Fano : chroniqueur de réel / poète exponentiel (in Varia)

Daniel Fano est un poète – « chroniqueur » , dit-il –…

Quelle place pour le visuel dans les archives littéraires?

[Anne Reverseau est chercheur FNRS de l'Université catholique de Louvain.] Ce petit…

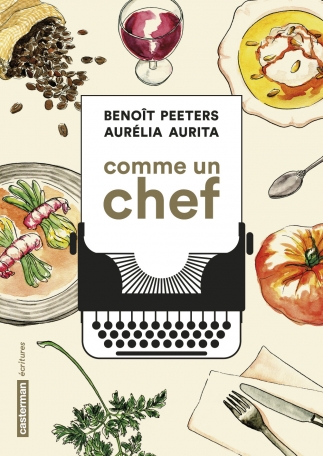

Comme un chef - la mise en cases - d'une passion dévorante

S’il fallait expliquer ce qu’est la découverte d’une passion à quelqu’un qui n’a encore jamais eu la chance…

Donner forme à un texte. Le mettre en scène. Rassembler ses idées. Imaginer une situation. Donner vie à des personnages. Leur donner des rondeurs, du caractère. Inventer des actions. Créer du vivant. Faire du théâtre.L’ouvrage…

Il y a tant de maisons en nous : habitées, inhabitées, hantées, rêvées, aimées, regrettées…. Un homme est fait d’amour et probablement encore plus de maisons. Elles…

Appel à candidatures pour la Belacadémie

Vous êtes autrice ou auteur, illustratrice ou illustrateur, émergent ou expérimenté ? Vous rêvez de développer votre projet littéraire ou graphique…

Appel à contributions : rédaction de chansons en langues régionales de Wallonie

En prévision de la Fête aux langues de Wallonie 2025 , dont…

Au début on se demande ce qui se passe, on lit et on ne comprend que des « fusées », apparemment, car tout est dans une apparence biaisée dans le Gorgonzola de Laurent Robert. Une apparence…

Appel à candidatures pour le Prix Émile Mathot 2023

La Fédération Culturelle Wallonne de la Province de Liège lance l’édition 2024 de son concours de pièces dramatiques en wallon.…

Appel à candidature pour une résidence d'écriture au Japon

Vous êtes auteur ou autrice de roman ou de poésie ? Vous avez envie d'inspiration et de nouvelles perspectives…

- Page précédente

- 1

- …

- 396

- 397

- 398

- 399

- 400

- …

- 426

- Page suivante