Résultats de recherche pour “Auteur” 12001 à 12030 (12764)

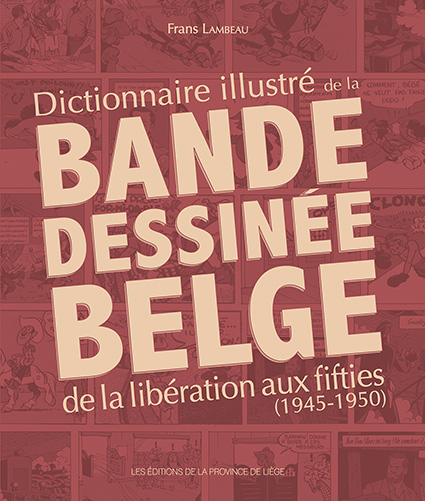

Le Dictionnaire illustré de la bande dessinée belge de la Libération aux fifties (1945-1950)

Après son Dictionnaire illustré…

De Cocteau à Bauchau, en passant par Anouilh et Brecht, Antigone, l’antique figure de la résistance, est loin d’avoir été à jamais emmurée. Et alors que certains titrent qu’une troisième guerre mondiale…

14-18, un passé entre front guerrier et zones occupées

DES AUTEURS N'AYANT PAS CONNU LA GRANDE GUERRE SE SONT PENCHÉS SUR CETTE EFFROYABLE…

James Ellroy – le pape du roman noir – à Bruxelles !

Passa Porta, la Maison internationale des Littératures, a transféré l’une de ses soirées de la rue Dansaert vers…

La poésie de Verhaeren aujourd’hui

Voilà les Villages illusoires d’Émile Verhaeren réédités dans la collection Espace Nord. Où l’on se prend à penser que la poésie est vivante ! Voilà les…

Libertinage des Lumières et guerre des sexes

Maître de recherches à l’université de Namur, membre de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises…

Un ouvrage critique se demandait récemment s’il existait un « style Minuit » XX . On peut se poser la question d’un humour propre à ladite « école de Minuit ». Celui-ci…

Le Futur de l’archive et l’Archive de demain

Contrairement à l’image poussiéreuse que lui prête l’imaginaire populaire, l’archive est avant tout une affaire d’avenir. Dans la…

La novellisation, une écriture différente du cinéma (2015)

La novellisation, méchant anglicisme dérivé de « novelization », est une pratique éditoriale qui consiste…

Streets (loufoqueries citadines)

Naguère professeur de langues et d’économie, Éric Dejaeger fait partie de cette armée des ombres qui, sans toit ni loi, sont les indispensables…

Ma voisine a hurlé toute la nuit

La nouvelle, à côté des autres genres littéraires que sont le roman ou la poésie, n’a jamais occupé une position centrale…

Avec Nue sorti en 2013, Jean-Philippe Toussaint avait clos le cycle autour de Marie-Marguerite de Montalte. Cette rentrée littéraire, il fait paraître Football , dont le titre évocateur résume…

Si le premier et unique mot qui vous vient à l’esprit lorsqu'est évoquée dans une soirée mondaine la littérature nordique est « polar », vous ne devrez plus longtemps courir vous réfugier parmi…

Sur les marches de La Bourse à Bruxelles, Arnaud Delcorte tient une revue de poésie épaisse et graphique, où l’un de ses poèmes polyglottes a été publié. Nous…

Thomas Gunzig. Des histoires au bout des doigts.

Un cinéaste, une danseuse, un écrivain, soit le collectif nommé Kiss & Cry, comme le spectacle éponyme…

Hommage à Jacques Bertrand par la SLLW

La Société de Langue et de Littérature wallonnes (SLLW) organise tous les ans une séance de « décentralisation…

Blues Social Club , septième livre de Lorenzo Cecchi, rassemble sept nouvelles aux couleurs de notre temps si paradoxal où le bonheur se joue souvent, l’air de rien, dans une…

Baisers volés, rêves mouvants, bonheur fané… que reste-t-il de nos amours en fuite ? N’est-on jamais que le figurant de sa propre vie ? Baisers volés, rêves mouvants, bonheur…

La guerre de nos écrivains. Une chronique littéraire de 14-18

Coup de cœur pour les différentes facettes du projet « Grande Guerre » des Archives et Musée de la…

Jean-Marie Warnier , Li Blanke Leûve, illustrations de Pauline Claude , (réédition), CRIWE, rue Surlet 20, 4020 Liège Une bien jolie légende, ou nouvelle, comme…

Tous les chemins mènent à Rome : une rencontre inattendue entre Hergé et Curvers

[p. 7 de la revue imprimée] Très rapidement, à la lecture…

Los du troupier postmoderne et de ses acolytes

Pierre-Jean Foulon est un homme du livre, sous toutes ses coutures pourrions-nous dire. Licencié en philologie classique et docteur en Histoire…

Le nouveau-né de Michel Joiret est un hommage au latin et au français à travers deux destins. Luc au 20e siècle en Belgique, et Lucius en Rome antique, à Pompéi, demeure des…

Le bourdonnement de la lumière entre les chardons

Après lecture du dernier recueil de Claude Donnay, l’esprit quelque peu flottant, mon regard se repose…

Cinquante ans de métamorphoses. Fin 1970, l’auteur de cet article a rallié pour la première fois la Gare Centrale d’Amsterdam, une ville où (presque)…

Dans Plaidoyer pour la paix , Simon Gronowski délivre un récit-essai bouleversant qui transmet un message de combat aux jeunes générations. À nonante-trois ans,…

La grande ourse 2025 pour Benoît Jacques

Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ) a dévoilé l’identité du lauréat de la grande ourse 2025. Il s’agit de l’écrivain…

Prix Rossel de bande dessinée : les finalistes

Après les 5 finalistes du prix Rossel de littérature, Le Soir a dévoilé les 5 ouvrages en lice pour le prix Rossel de bande dessinée.…

Prix littéraires de l'AEB : les finalistes

Avant la remise de ses prix littéraires le 19 novembre, l’AEB a dévoilé les noms de ses finalistes. Prix Emma Martin D’un montant de 1 250 €,…

- Page précédente

- 1

- …

- 399

- 400

- 401

- 402

- 403

- …

- 426

- Page suivante