Résultats de recherche pour “Auteur” 12841 à 12870 (12902)

L'un à travers l'autre, et inversement (traduire Henry James et Edith Wharton)

Pour être simple, et même simpliste, disons…

Un cœur encombré – de son premier amour

Caleb ne s’est pas remis, à soixante ans, de la perte de son premier amour. Toujours il recherche celle auprès de qui il a connu un moment fugace de…

Le lien qui unit Friedrich, pianiste réputé, et Adrienne, grande amatrice de musique, est avant tout épistolaire. Ils ne se sont croisés qu’une seule fois, à la sortie d’un concert, il…

In djon.ne solé brét dins l’ hastrèle, Seu l’ mousse ou cûr dès nwârs tchayés, Rtchaufant lès pîres èt lès èstèles Leumant lès éwes, l’ long dès pazés. Sa leumîre…

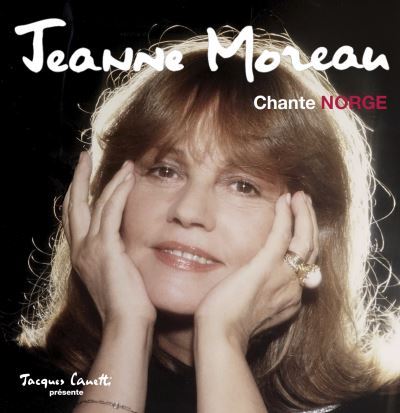

Jeanne Moreau chante des poèmes de Norge

Un coup de cœur du Carnet Jeanne Moreau chante Norge , album de deux vinyles et un CD, réal. Françoise Canetti, Productions Jacques Canetti, 2018, 19.99…

À la cyprine : – saisir l’essence, – des êtres aux substances

Le nouveau recueil de poèmes d' Eugène Savitzkaya , À la cyprine est paru aux éditions de…

Comment le klezmer fut inventé

Premières traces Les traces dont on dispose remontent au début du XIXe siècle, même si la réalité qu’elles suggèrent est plus ancienne. Des…

Tania Neuman-Ova nous plonge dans l’univers de Lilou, la quarantaine, qui tente de mener sa barque avec son mari Richard et ses filles. L’aînée, née d’une précédente union,…

Sollers-Rolin. Une constellation épistolaire

Sous la direction respectivement de Frans De Haes et de Jean-Luc Outers, deux tomes de la correspondance entre Philippe Sollers et Dominique Rolin…

Ernest est un garçon qui a développé une passion pour les caisses et le papier. Dans son univers créatif, il invente des maisons dans une ville de carton. Un jour, pressé de rentrer…

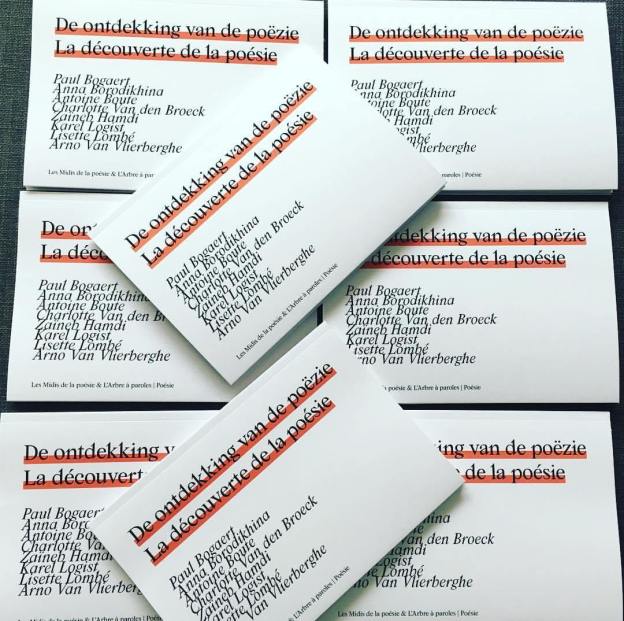

COLLECTIF , La découverte de la poésie. De ontdekking van de poëzie , Midis de la poésie & L’Arbre à paroles, coll. « Poésie », 2019, 38 p., 8 € À l’initiative de Passa Porta,…

2e édition du Salon du livre d’histoire de Bruxelles

Après une première édition réussie haut la main, Écrire l'Histoire , le Salon du livre d'histoire de Bruxelles, remet le…

Le sortilège des enfants squelettes

À l’orée d’une forêt sombre et mystérieuse vivaient une petite fille et sa grand-mère. Elles ignoraient que cette forêt abritait d’étranges…

" Charlayana " par Rose-Marie François

L’auteure s’explique en couverture sur le sens de son titre : Charlayana, c’est une divinité du folklore picard... qui doit…

Dans son dernier essai, Jean-Baptiste Baronian apporte la preuve définitive que tout n’a pas été écrit sur Georges Simenon et que, trente…

Du livre au film (dossier Littérature & Cinéma)

L'adaptation d'œuvres littéraires à l'écran est aussi ancienne que le cinéma lui-même. En témoigne…

Nino dans la nuit - une voix qui éclaire - une vie qui espère

Avec Nino dans la nuit , Capucine et Simon Johannin nous embarquent dans les déboires d'une jeunesse urbaine…

Mémoires d’un peintre liégeois, 1945-1980

De la même manière que Montesquieu interrogeait l’altérité dans ses Lettres persanes , pour mieux faire saisir qu’il…

Bernard Debroux : Dans Métaphysique du bonheur réel XX , vous citez plusieurs fois cette phrase de Saint-Just, « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Par association d’idée, elle m’a ramené à un des spectacles les plus marquants dans mon souvenir de spectateur, 1789 du théâtre du Soleil, découvert en 1969 (!) et dont le sous-titre était une autre phrase de Saint-Just : « La révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur ». Dans ce même livre vous proposez une distinction entre différents types de vérité et les différentes formes de bonheur qui y sont liées : le plaisir pour l’art, la joie pour l’amour, la béatitude pour la science et l’enthousiasme pour la politique. Dans mon expérience de spectateur, il me semble que la réception de 1789 mêlait ces différents états : du plaisir bien sûr, mais aussi de l’enthousiasme ! Alain Badiou : Si l’on parle de ce spectacle en particulier, il est évidemment inséparable de l’enthousiasme flottant de l’époque toute entière, surgi en 1968. On allait de l’enthousiasme politique au théâtre et du théâtre à l’enthousiasme. Au théâtre, il y a une capacité singulière pour le spectateur qui consiste à transformer sa réception en quelque chose comme un bonheur, le bonheur du spectateur qui va faire l’éloge du spectacle à partir d’éléments qui peuvent être au contraire sinistres, tragiques, effrayants etc. C’est en ce sens que je dis que le théâtre reste dans le registre de l’art. Il y a un bonheur singulier qui est lié, non pas à ce qui est, mentionné, représenté mais au théâtre lui-même, le théâtre en tant qu’art. Dans le spectacle que vous évoquez, je suis d’accord avec vous, il y avait à la fois le bonheur du théâtre et l’enthousiasme qui vous mobilisait subjectivement pour changer le monde… B. D. : …et de la joie aussi … A. B. : Aussi, oui. B. D. : Peut-être pas la béatitude que procure la découverte scientifique! A. B. : Oh, sait-on ? Voyez la pièce de Brecht sur Galilée ! La singularité du théâtre est peut-être de produire un affect affirmatif avec des données qui, du point de vue de leur apparence ou de leur évidence, ne le sont pas du tout. J’ai toujours trouvé extraordinaire que les spectacles les plus effrayants, ceux dont on devrait sortir anéantis, arrivent à prendre au théâtre une espèce de grandeur suspecte qui fait qu’on sort de là illuminé, en un certain sens, par des crimes et d’infernales trahisons. B.D. : Les pièces de Shakespeare en sont un exemple frappant… A. B. : C’est la question paradoxale du plaisir de la tragédie. Aristote a tenté d’en donner une explication. Il a dit qu’au fond, nos mauvais instincts se trouvaient purifiés parce qu’ils étaient symbolisés sur la scène, et ainsi comme expulsés de notre âme. Il appelait ça « catharsis », purification. Nous sommes heureux au théâtre parce que nous sommes déchargés, par le spectacle réel, de ce qui empoisonne notre subjectivité. Le théâtre est une machine assez complexe. Il est toujours immergé dans son temps, donc il est traversé par les affects dominants du temps. C’est pour cela qu’il y a un théâtre dépressif ou un théâtre de l’absurde ou un théâtre épique etc. Mais d’un autre côté, quand il est réussi, quand il a la grandeur de l’art, il crée un affect qui est fondamentalement celui de la satisfaction, quelle que soit sa couleur, avec des matériaux on ne peut plus disparates. B. D. : En prolongement de cette réflexion, je voudrais faire référence à cette même époque (de l’après 68) et à mes débuts de travail dans l’action culturelle où j’aimais éclairer le sens de cette action en m’appuyant sur les concepts développés par Lucien Goldmann XX et repris à Lucacz de « conscience réelle » et « conscience possible ». C’était une idée très positive, très affirmative (qu’on peut bien sûr interroger et critiquer différemment avec le recul) qui supposait que l’art, la création, les interventions culturelles et artistiques pouvaient bousculer les habitudes sclérosées et produire du changement… Pourrait-on mettre en lien ces concepts et ces pratiques avec ce que vous appelez le « théâtre des possibles » que vous mettez en opposition avec le théâtre « théâtre » qui est dans la reproduction d’un certain réel édulcoré et où rien ne se passe…? A. B. : Je pense que le grand théâtre propose toujours une espèce d’éclaircie à la pesanteur du réel, éclaircie qui reste dans l’ordre du possible, et donc fait appel chez le spectateur à un type de conscience qu’il ne connaît pas immédiatement, qui n’est donc pas sa conscience réelle. Le théâtre joue en effet sur cette « possibilité ». Antoine Vitez répétait souvent que « le théâtre servait à éclairer l’inextricable vie ». L’inextricable vie, c’était le système d’engluement de la conscience réelle dans des possibilités disparates, des choix impossibles, des continuités médiocres. Le théâtre fait un tri, dispose tout cela en figures qui se disputent ou qui s’opposent, et ce travail restitue des possibilités dont le spectateur, au départ, n’avait pas conscience. Le problème est de savoir à quelles conditions cette conscience possible peut se fixer, se déployer, en dehors de la magie théâtrale. Y a-t-il réellement une éclaircie de l’inextricable vie ou simplement une petite parenthèse lumineuse ? C’est la question que vous posez : quelle est exactement la ressource d’efficacité du théâtre de ce point de vue ? Est-ce une capacité de transformation « réelle »? Est-ce que le passage de la conscience réelle à la conscience possible est lui-même réel ou simplement possible ? Je crois que lorsqu’on sort d’un spectacle, on demeure comme suspendu à cette difficulté… * B. D. : Le théâtre européen a été fortement influencé à partir des années 1970 et 1980 par l’irruption des sciences humaines dans l’espace social. A côté du metteur en scène on a vu apparaître le « dramaturge » au sens allemand. Celui-ci a pu même être considéré à un certain moment comme le « gardien » du sens. Le théâtre est un univers de signes (texte, jeu de l’acteur, scénographie, lumières, costumes) où tout fait sens. On entendait souvent lors de répétitions dire à l’acteur : « là, ce que tu fais, c’est juste ». Paradoxalement, je me souviens d’avoir assisté à des répétitions de pièces mises en scène par Benno Besson (qui avait pourtant travaillé de longue années avec Brecht à Berlin) encourager l’acteur en lui disant : « là, ce que tu fais, c’est beau ». A. B. : Je serai assez tenté d’admirer les deux approches et d’être dans une synthèse prudente afin d’éviter le choix. D’une certaine façon quand on disait « c’est juste », on emploie un mot qui est, soit du registre de l’exactitude, soit du registre de la norme. Juste est un mot équivoque. On peut en effet aussi bien dire : « Le résultat de cette addition est juste ». Le mot « juste » tire vers justice ou tire vers exact. Il est au milieu des deux. Je pense aussi que lorsqu’on disait « c’est juste » dans un contexte sournoisement politisé, c’était parce qu’on préférait dire juste que beau. Dire « c’est beau » était considéré comme trop intemporel… Les deux appréciations peuvent en vérité apparaître chez le metteur en scène à des moments et dans des contextes différents. « Juste » va tirer du côté de la conscience possible, de la fonction éducative du théâtre. « Beau », c’est autre chose, c’est le sentiment qu’on peut avoir d’être dans une lumière singulière, une éclaircie visible. « Beau » est une qualité intrinsèque de ce qui se voit, de ce qui apparaît, de ce qui est dit, de ce qui s’entend. Je dirais volontiers que la ruse du théâtre, c’est…

Trouvé par terre (notes d’atelier)

Voilà belle lurette qu’Anne Leloup traîne discrètement ses guêtres dans le milieu littéraire. Une vingtaine d’années au moins. Esperluète,…

Le lecteur qui s’engage dans les travées de la Recherche, ou bien qui considère la masse impressionnante de l’œuvre, a effectivement cette impression…

Alternatives théâtrales - 132 - juin 2017 - Lettres persanes et scènes d'Iran

Sommaire • D'imperceptibles voix: sur Voicelessness (in blog A.T.…

Le bœuf et la grenouille : Fable à ma fontaine

Qui ne connait pas la fable de la grenouille, envieuse de la corpulence du bœuf, qui se gonfla si…

Insérer la fiction dans l’Histoire constitue un des moyens d’explorer un destin individuel dans un lieu et un temps que le romancier…

Clara Haskil racontée par Serge Kribus

Orpheline de père à quatre ans, Clara Haskil est née dans une famille juive de Bucarest (Roumanie) le 7 janvier 1895. Sa mère…

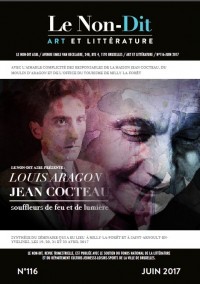

Cocteau, une valse à mille temps

En 1963 décédait Jean Cocteau , poète, romancier, dramaturge et cinéaste. Son œuvre, aux multiples résonances, n’a pas fini de nous étonner.…

6 novembre 1928, 17 h 00, La Coupole. Une romance qui sculpte la poésie française

Le mercredi 7 novembre 1928, Louis Aragon et Elsa Triolet se…

- Page précédente

- 1

- …

- 427

- 428

- 429

- 430

- 431

- Page suivante