Résultats de recherche pour “France Adine” 691 à 720 (913)

L’expression « sauver les phénomènes » peut introduire à l’activité philosophique depuis Nietzsche et en tout cas le début du XXe siècle, mais à condition…

Une histoire du théâtre belge de langue française (1830-2000),

Dans l’avant-propos à la réédition de son essai qui retraçait, en 1995, Une…

Le Bruxelles des révolutionnaires de 1830 à nos jours

Il est des ouvrages dont on attendait l’émergence, dont on espérait l’advenue, des livres-événements…

Rien d’étonnant à ce que l’on trouve mention sur le site officiel français « Mission centenaire » du récit que Lucie Tesnière consacre…

Histoire d’une famille, Les Gendebien au temps des révolutions et des guerres européennes

Écrire la biographie d’un individu, avec ce qu’elle comporte de révélations, de rencontres, de richesses et d’aléas, relève déjà de la gageure ; mais s’attacher à retracer l’histoire des membres successifs d’une même famille depuis ses plus lointaines origines, quel défi ! L’ouvrage que Paul-Henry Gendebien consacre à sa lignée plaide en tout cas pour une extension des enquêtes généalogiques, qu’il s’agirait de réintégrer dans le récit national commun, et qui pourraient avoir ici pour objets les Nothomb ou les Orban… Docteur en droit, économiste, député à différents niveaux des structures de l’État, Délégué Général de la Communauté Wallonie-Bruxelles à Paris pendant huit ans, auteur d’études sur la Wallonie, l’Afrique et la Francophonie, l’homme est aussi connu pour son combat politique, lui qui fonda en 1999 le mouvement Rattachement Wallonie-France. Afin de dresser cet impressionnant « mémorial familial », Paul-Henry Gendebien a toutefois remisé sa panoplie de militant pour se faire authentiquement historien. Son désir premier est en effet de se situer dans la continuité et le legs d’un héritage tout immatériel mais sans cesse présent à la conscience de ceux qui en sont intimement porteurs. Il l’exprime sans ambages dans son avant-propos : Une communauté de destin lie entre elles un chapelet de générations dont le passé, si l’on n’y prend garde, risque tôt ou tard de se perdre, mais dont le futur doit émerger au-delà des nostalgies et en dépit des incertitudes. Ce fort sentiment d’appartenance, qui relève de l’évidence pour ceux qui ne sont saisis, exige pourtant d’être entretenu, revivifié, retrempé aux sources de la mémoire, contribuant de cette manière à la transmission morale d’une famille. Et il y en a, des anecdotes ou des hauts faits à relater, des sacrifices à saluer, des portraits à brosser, d’incessants aller-retour entre destin particulier, collectivité et Histoire majuscule, au cours des treize générations qui ont porté les Gendebien jusqu’au XXIe siècle… Aux alentours de l’an 1500, leur nom se rencontre sous différentes graphies, et ils sont alors « des artisans du métal, des maîtres de forges, des petits notables au pays de Dinant ». De là, leur essaimage gagne la Vallée de la Meuse, Mons, Bruxelles, La Haye, jusqu’à Paris. Comme une grande part de la population européenne, les Gendebien traverseront leur lot de bouleversements sociopolitiques et économiques, de catastrophes aussi. L’enfance de Bastien Gendebien, premier ascendant direct de la lignée dont la naissance se situe vers 1530, est bercée par les exactions du Téméraire et il verra, dans sa prime vingtaine, défiler dans sa cité les troupes de Henri II. Son fils Jean sera emporté en 1616, peu après son épouse Damide, par un mal qui a tout de la peste. En 1675, un autre Jean, de la quatrième génération, se résout à faire incendier sa propre maison afin qu’elle ne tombe pas dans les mains d’envahisseurs allemands…Une certaine force de résistance doublée d’un indéniable esprit d’initiative caractérise les membres successifs de la famille. Un Sébastien, dans la première moitié du XVIIe siècle, inaugurera en quelque sorte une tradition chez les Gendebien, à savoir se mêler avec pertinence et courage des affaires publiques. Il prendra en effet la direction des travaux visant à remettre en état les remparts de la citadelle de Dinant. En 1698, un autre Sébastien fera reconnaître par l’autorité française les armoiries familiales frappées aux couleurs liégeoises et dont « les armes sont d’or à un pal de gueule accosté de six flammes du même ».De chanoine sauveur de reliques en juriste épris de liberté – car au fil du temps les Gendebien serviront avec excellence le Rouge comme le Noir – nous arrivons au « moment Alexandre », qui fut l’un des principaux animateurs de la révolution de 1830. Les quelque cents pages que Paul-Henry Gendebien consacre à ce prestigieux aïeul valent à elles seules un essai de grande qualité, quasiment sécable de l’ensemble, qui non seulement montre le rôle central joué par le personnage dans les événements (notamment avec le Comité de l’Association nationale qu’il fonde pour enrayer, en mars 1831, la restauration des Nassau fomentée depuis Londres), mais qui restitue aussi le climat bouillonnant de l’époque, la violence des affrontements, la force de conviction chevillée à l’âme de cette génération de trentenaires et de quadras qui jetèrent en quelques mois les bases d’un nouvel état.Au fil des pages, l’ouvrage se mue en « beau livre », cédant le pas à un riche album photo, d’une très belle définition. Enfin, la perspective s’ouvre sur les entrelacs des frondaisons de l’arbre généalogique, avec ses apparentements. L’on y rencontre ainsi les noms du capitaine d’industrie Ernest Solvay et, pages plus intéressantes encore pour Nos Lettres, celui du postromantique Octave Pirmez, auteur de Jours de solitude , ou encore de Henry Carton de Wiart, à qui l’on devra l’œuvre qui a donné à Liège son surnom, La Cité ardente …Si la famille est bien cet agrégat organique et spirituel qui ne vit qu’en durant et en s’élargissant son espace vital, celle des Gendebien en est un spécimen de choix, elle qui s’est fondée et construite « sur le labeur permanent, sur la persévérance, sur la fidélité des vertus civiques ». On saluera, dans ce grand livre au souffle barrésien, la noble histoire d’une fidélité.…

Nous l’avions découverte, voici sept ans, dans Les rives identitaires , un « récit nomade » frémissant d’espoir et de rébellion, de joie de vivre et de détresse.Née à…

Outil de communication, le langage est aussi, nous prévient d’emblée Olivier Starquit, dans son livre polémique crânement intitulé Des mots qui puent , « un puissant…

Sous l’invocation Le temps aboli se rencontrent, se rejoignent, se répondent des gravures de…

Au téléphone, Jean-Marie Corbusier me dit qu’il est perfectionniste et pessimiste. Quel paradoxe ! Vouloir atteindre le sommet et ne pas y croire……

sous ton pas / le ruissellement / et le flux d’humus et de mousses / la danse des rhizomes / des mycéliums / le style entrelacs des stolons / et le tricot des secondes et le texte du…

Avez-vous déjà pensé que votre vie se déroule entre d’innombrables boîtes ? Et que, presque à votre insu, elles vous sont chères, et même indispensables ?Bruno Manster…

Cinquante nuances de rose. Les affinités électives du Prince de Ligne

Pouvait-on s’attendre à ce qu’une revue universitaire pût rendre…

J’ai un projet : devenir fou , le dernier livre d’Éric Neirynck, fait référence à une citation de Fiodor Dostoïevski, reprise par Bukowski et…

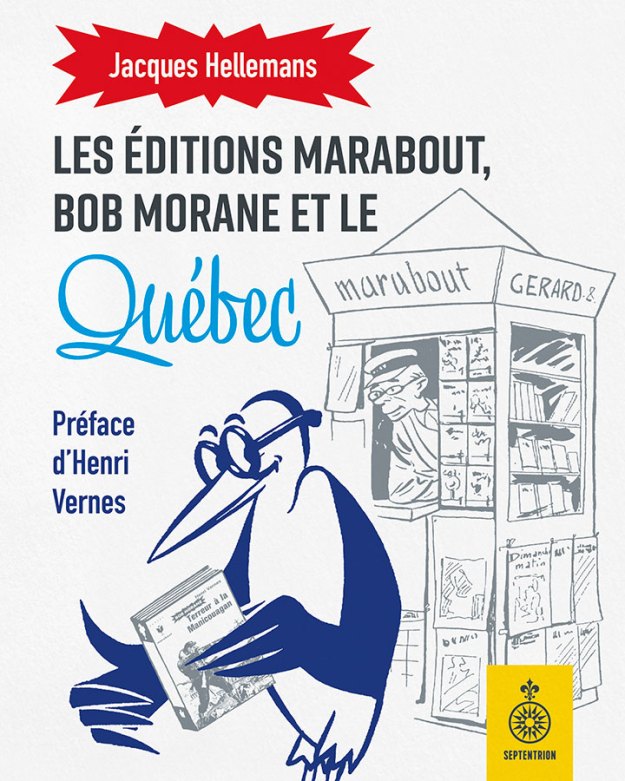

Les éditions Marabout, Bob Morane et le Québec

Le livre de poche francophone est né en Belgique, plus précisément à Verviers ! Durant une trentaine…

Chaque fin d’année, depuis onze ans, l’éditeur bruxellois Maelström nous décoche une salve de huit booklegs dans le cadre d’une…

Emmanuel RÉGNIEZ , Cédric FRIGGERI , Ordinaire(s) , Marges en pages, 2019, 176 p., 35 €, ISBN : 978-2-9540904-3-6Emmanuel Régniez tient ses…

Ces trous dans ma vie . Par ces mots frappants, poignants, Isabelle Fable évoque les êtres aimés disparus. Les fait revivre par la force de l’amour, leur rend chair…

On savait Pierre Coran poète. Avec ce recueil de maximes, on le découvre philosophe. Au fil de sa prolifique carrière d’écrivain…

Le poème hubinien se développe autour d’un sans lieu qui n’est peut-être, pour citer Fernand Verhesen évoquant son expérience de la traduction, « que le rien central dans le silence…

L’or, la paille, le feu. L’avènement des barbares

Un saut presque vertigineux dans le temps ! Le livre de Charles Senard L’or, la paille, le…

Sous un titre joliment original, Sprimont s’enlivre , un recueil de treize textes nous invite à découvrir, à la porte des Ardennes, Sprimont et des villages environnants.Chemins verdoyants…

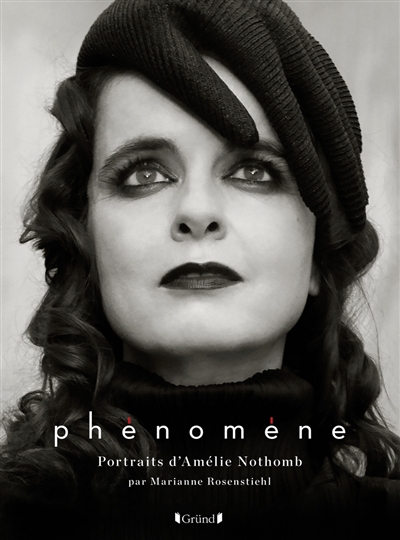

Privé : Phénomène : Portraits d’Amélie Nothomb

Paru aux éditions Gründ sous le titre Phénomène , un beau-livre présente le travail…

Appel à candidatures pour les Prix littéraires de l'Association des Écrivains Belges (AEB)

L'Association des des Écrivains Belges…

Prix de la Vocation : appel à candidatures

La Fondation de la Vocation lance un appel à candidatures pour son prix littéraire et son prix de poésie. L’appel, à destination des personnes de…

En 2021, Septentrion fête son 50e anniversaire . Une publication de culture générale concernant le monde néerlandophone, mais dans la langue et à destination du voisin: c’est ce qui rend Septentrion unique. La revue a grandi, mûri, est devenue adulte, mais il y a eu constamment du mouvement à l’arrière-plan. Histoire, non seulement d’une revue, mais tout autant des relations culturelles, jalonnées de temps forts et de creux, entre la néerlandophonie et la francophonie. * Le succès d’une publication se mesure-t-il aux lieux où elle est l’objet de toutes les louanges? Peut-être bien. Le 18 mars 1981, le Flamand Jozef Deleu était l’hôte des salons de l'hôtel du Petit-Luxembourg à Paris, la résidence du président du Sénat Alain Poher. Étaient notamment présents Sadi de Gorter, premier directeur de l’Institut Néerlandais de Paris et ami fidèle de Deleu, et une brochette de hauts dignitaires de France, de Belgique et des Pays-Bas. Pas moins de quatre cents personnes ont assisté à la remise du prix Descartes à Deleu par Louise Weiss. La distinction était attribuée par l’Association France-Hollande, un organisme qui s’était assigné pour mission de promouvoir les liens culturels entre la France et les Pays-Bas. Son président, l’ancien préfet Yves Cazaux, s’est livré à un vibrant éloge de Jozef Deleu, qui, à la fois fondateur et rédacteur en chef de Septentrion. Revue de culture néerlandaiseXX , méritait ce prix plus que personne d’autre. Le premier numéro de Septentrion était paru en 1972. Deleu, fils d’une mère flamande et d’un père français, avait placé en exergue de son avant-propos une citation de Paul Valéry: “Enrichissons-nous de nos mutuelles différences”. Septentrion, revue de culture genérale, entendait offrir trois fois par an une information de qualité sur l’aire linguistique néerlandaise (soit les Pays-Bas et la Flandre, partie néerlandophone de Belgique) et mettre en évidence les influences réciproques entre la néerlandophonie et la francophonie. Avec Septentrion, Deleu n’en était pas à ses premières armes. En 1957 déjà, il avait fondé la revue Ons Erfdeel (à présent de lage landen), qui allait bientôt s’affirmer comme l’une des principales publications périodiques de culture générale en néerlandophonie. Le tout premier numéro portait d’ailleurs le titre Ons Erfdeel - Notre Patrimoine. Ce choix initial d’une édition bilingue trahissait le vif intérêt de Deleu pour la Flandre française. La rapide progression de Ons Erfdeel doit avoir été une surprise pour Deleu lui-même. Il était instituteur depuis de longues années, mais il quitta l’enseignement pour porter la Stichting Ons Erfdeel (Fondation Notre Patrimoine) sur les fonts baptismaux. Deux ans plus tard, en 1972, la fondation entamait la publication de Septentrion. L’immeuble construit pour la fondation est situé à Rekkem, en Flandre-Occidentale, à même la frontière franco-belge et juste à mi-chemin entre Paris et Amsterdam. Les choses bougent Nous pouvons dire aujourd’hui que Septentrion est né à un moment-clé. Un moment où le renforcement de l’autonomie culturelle des différentes communautés linguistiques de Belgique au sein du pays a engendré en Flandre un besoin accru de collaboration avec l’étranger. Quasi automatiquement, la Flandre s’est tournée en premier lieu vers les Pays-Bas. Le rapprochement avec le Nord a mené en 1980 à la création de la Taalunie, organe officiel qui allait développer une politique stimulante pour le néerlandais aux Pays-Bas et en Flandre (et, plus tard, également au Surinam) et se vouer au soutien du néerlandais dans le monde. L’année suivante s’ouvrait à Amsterdam la maison culturelle flamande De Brakke Grond. Sous l’impulsion, entre autres, de la Fondation Notre Patrimoine, des voix se sont également manifestées en faveur du développement d’un rapprochement culturel et d’une coopération avec d’autres pays. En Flandre (d’abord essentiellement dans la sphère privée, puis aussi dans une partie du monde politique), il apparaissait de plus en plus évident que des relations de bon voisinage sont primordiales pour une communauté de langue et de culture. Le plus proche voisin était la francophonie, elle méritait la priorité. De plus, la fixation de la frontière linguistique en Belgique (1963) avait atténué la crainte de l’impérialisme francophone. C’est dans cette atmosphère et ce contexte que Septentrion a vu le jour. Suspendus aux lèvres de Hugo Claus Éditer une revue en français sur les Pays-Bas et la Flandre, cela n’en restait pas moins une entreprise téméraire. Mais Deleu a su rallier à sa cause aussi bien des traducteurs talentueux que d’éminentes personnalités des sphères académique et sociétale belges et françaises pour constituer le comité de conseil. La rédaction ne comprenait pas seulement des Flamands, mais aussi, notamment, un Français et deux Néerlandais. La revue pouvait dès lors démarrer sur de bonnes bases. En feuilletant aujourd’hui les premières années de parution, on ne s’étonnera pas du succès de Septentrion. Dans la ligne de son objectif culturel au sens large, la revue offrait d’emblée une mine d’informations sur la littérature, les arts plastiques, une grande variété d’autres disciplines artistiques et des sujets sociaux d’intérêt général. Ces informations prenaient forme dans des articles de fond, mais aussi, au fil du temps, dans des textes plus courts en prise sur l’actualité. Une intéressante trouvaille a été celle des «lettres flamandes et néerlandaises», rendant compte, chacune à sa manière, de la vie culturelle et des thèmes généraux de société. À la fin des années 1970 paraît la première des “chroniques” pleines de verve de Sadi de Gorter. Ce compagnon de la première heure, passeur de cultures s’il en est, allait publier une “chronique” dans chaque numéro et ne s’arrêter que peu avant sa mort en décembre 1994. À partir de 1986, Septentrion a paru non plus trois, mais quatre fois par an. La rédaction a réussi à s’attacher davantage de plumes de qualité, auteurs et critiques qui (principalement dans le monde néerlandophone) jouissaient d’un grand renom. La presse française ne demeurait pas insensible aux objectifs de la revue et à sa haute tenue. Libération voyait en Septentrion “une contribution directe à la bonne entente entre les peuples dans le cadre d’une Europe un peu plus unifiée chaque jour”. En même temps paraissaient de plus en plus souvent des numéros plus volumineux dans lesquels un thème déterminé était présenté de manière approfondie. Quelques exemples au hasard: des numéros thématiques consacrés à la poésie contemporaine, tantôt néerlandaise, tantôt flamande, un autre à James Ensor, un autre encore à la Grande Guerre. Au début du XXIe siècle ont notamment paru des numéros thématiques sur l’Escaut et la Meuse, un sur le Québec et un sur les relations entre les Plats Pays et Paris. Ces deux derniers exemples nous amènent à une période où Jozef Deleu a cessé d’être le rédacteur en chef, Luc Devoldere ayant pris sa succession en 2002. Les numéros thématiques ont couramment donné lieu à l’organisation de soirées culturelles, souvent dans des salles de prestige ou autres lieux réputés, comme l’ Institut Néerlandais à Paris, le Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, l’Opéra royal de Liège ou le Théâtre royal de Namur. Ces soirées ont toujours suscité un vif intérêt et ont, à l’occasion, été rehaussées par la présence de sommités. L’affiche n’était évidemment pas étrangère à cet engouement, notamment lorsqu’elle comportait des noms dont la réputation avait gagné la francophonie, tel l’écrivain Hugo Claus (1929-2008), venu en personne à diverses reprises donner lecture de quelques-uns de ses poèmes en traduction française. Chaque fois, l’assistance était suspendue à ses lèvres. Une excursion dans le nord…

Prix de littérature Charles Plisnier 2022 : appel à candidatures

Le prix de Littérature Charles Plisnier 2022 récompensera un roman ou recueil de nouvelles. Les candidatures…

En 2022, deux prix de langues régionales endogènes de Fédération Wallonie-Bruxelles seront attribués à une œuvre en prose et à une étude philologique. Mettre en valeur les langues régionales de la Fédération Wallonie-Bruxelles Ces prix sont dotés chacun d’un montant de 2.500 euros. Ils récompensent des travaux qui mettent en valeur l’une des langues régionales reconnues en Fédération Wallonie-Bruxelles, qu’elle soit d’origine romane (champenois, lorrain, picard, wallon) ou germanique (francique, thiois brabançon). Remise des prix Les deux jurys sont composés de membres de la Commission des Écritures et du Livre (session « Langues régionales endogènes ») qui peuvent faire appel, le cas échéant, à des experts extérieurs. La proclamation des prix aura lieu en 2022. Conditions de participation Les œuvres présentées au concours seront soit inédites , soit publiées : − après le 31 décembre 2018, pour le prix de l’œuvre en prose − après le 31 décembre 2019, pour le prix de l’étude philologique (recherche en matière de langue ou de littérature) Les dossiers de candidature seront adressés le 1er février 2022 au plus tard , en six exemplaires, au Service des Langues régionales endogènes de la Communauté française, c/o Charmarke OSMAN OMAR, 44 Boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles. Informations complémentaires Pour toute demande ou information, les personnes intéressées peuvent contacter le Service des langues régionales endogènes : − par courrier ordinaire c/o Charmarke OSMAN OMAR, 44 Boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles − soit par téléphone : +32 (0)2 413 33 08 − soit par courriel : charmarke.osmanomar@cfwb.be Règlement complet (PDF)…

- Page précédente

- 1

- …

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- …

- 31

- Page suivante