Résultats de recherche pour “Auteur” 12691 à 12720 (12764)

Marianne De Wil est peintre et décoratrice. Fascinée par les mots, elle a créé des décors de théâtre et mis en scène des expositions littéraires.…

Cahiers internationaux de symbolisme - 143-144-145 - 2016 - Genre

Sommaire • Un thème d'actualité (Présentation) par Catherine Gravet • La Sexualité dans l’œuvre…

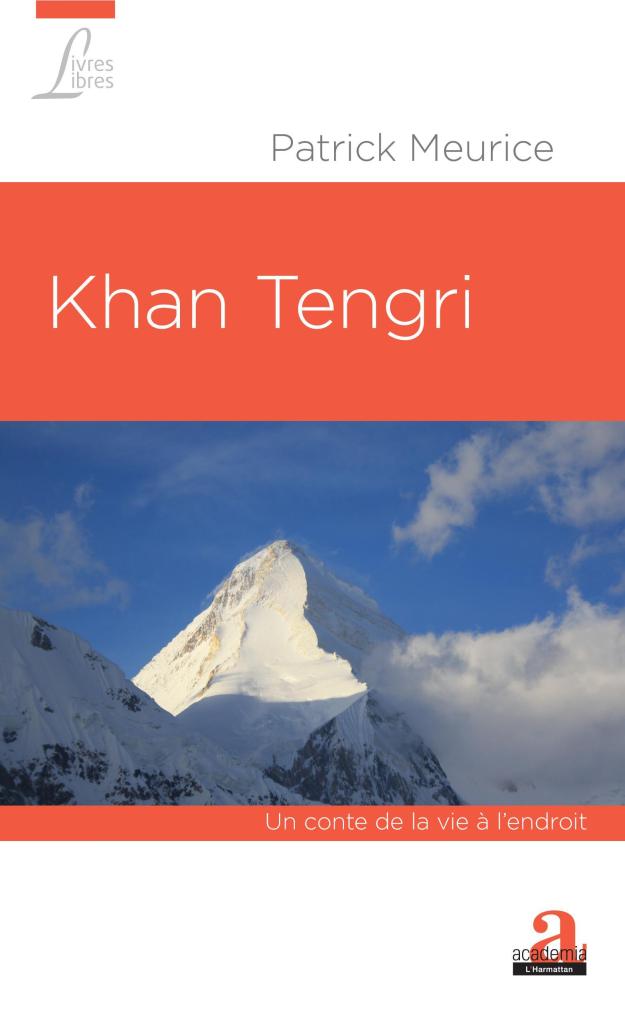

Khan Tengri, Un conte de la vie à l’endroit

Avec son roman Khan Tengri. Un conte de la vie à l’endroit , Patrick Meurice nous emmène dans un royaume…

Louise Flipo – l’errance au rythme de ses pas

Louise Flipo est la lauréate du Grand Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles, édition 2014-2015, du grand concours de nouvelles de la…

Attendre. Moments suspendus avec des demandeurs d’asile

Derrière un livre, il y a un auteur – au moins – donnant corps en mots, en illustrations, en photos ou autres représentations…

Le ciel de Clémence s’est obscurci lorsqu’elle avait treize ans. Alors qu’elle empruntait le métro pour rentrer chez elle, deux jeunes hommes l’ont sauvagement…

Écrivez-nous pendant les vacances !

Chers lecteurs, Chers lecteurs, DSCN2570 Le break estival de Karoo commence officiellement aujourd’hui, même si la mise en ligne des feuilletons d’été a commencé…

Le fiEstival – ou – les arts de la scène – au service de la poésie

Lancé en 2007 par Antonio Bertoli et David Giannoni, le fiEstival, point de confluence…

Introduction (in Dossier La place Cockerill)

La place Cockerill et le Quai-sur-Meuse jouent un rôle particulier dans le cœur urbain de Liège. Le vaste espace public qu’ils…

Cinquante nuances de rose. Les affinités électives du Prince de Ligne,

Pouvait-on s’attendre à ce qu’une revue universitaire pût rendre un portrait aussi…

La ville de Mons entretient un rapport particulier au patrimoine : du côté du patrimoine matériel, notamment bâti, Mons a échappé aux «ravages» modernistes des années 1960 et 1970 en se…

Déplacer la perception possible du monde – entretien avec Laurent de Sutter

Lors de la soirée First they came for Assange... ce 19 juin à Bozar,…

L'un à travers l'autre, et inversement (traduire Henry James et Edith Wharton)

Pour être simple, et même simpliste, disons…

Un cœur encombré – de son premier amour

Caleb ne s’est pas remis, à soixante ans, de la perte de son premier amour. Toujours il recherche celle auprès de qui il a connu un moment fugace de…

Le lien qui unit Friedrich, pianiste réputé, et Adrienne, grande amatrice de musique, est avant tout épistolaire. Ils ne se sont croisés qu’une seule fois, à la sortie d’un concert, il…

In djon.ne solé brét dins l’ hastrèle, Seu l’ mousse ou cûr dès nwârs tchayés, Rtchaufant lès pîres èt lès èstèles Leumant lès éwes, l’ long dès pazés. Sa leumîre…

Jeanne Moreau chante des poèmes de Norge

Un coup de cœur du Carnet Jeanne Moreau chante Norge , album de deux vinyles et un CD, réal. Françoise Canetti, Productions Jacques Canetti, 2018, 19.99…

À la cyprine : – saisir l’essence, – des êtres aux substances

Le nouveau recueil de poèmes d' Eugène Savitzkaya , À la cyprine est paru aux éditions de…

Tania Neuman-Ova nous plonge dans l’univers de Lilou, la quarantaine, qui tente de mener sa barque avec son mari Richard et ses filles. L’aînée, née d’une précédente union,…

Sollers-Rolin. Une constellation épistolaire

Sous la direction respectivement de Frans De Haes et de Jean-Luc Outers, deux tomes de la correspondance entre Philippe Sollers et Dominique Rolin…

Ernest est un garçon qui a développé une passion pour les caisses et le papier. Dans son univers créatif, il invente des maisons dans une ville de carton. Un jour, pressé de rentrer…

COLLECTIF , La découverte de la poésie. De ontdekking van de poëzie , Midis de la poésie & L’Arbre à paroles, coll. « Poésie », 2019, 38 p., 8 € À l’initiative de Passa Porta,…

2e édition du Salon du livre d’histoire de Bruxelles

Après une première édition réussie haut la main, Écrire l'Histoire , le Salon du livre d'histoire de Bruxelles, remet le…

Le sortilège des enfants squelettes

À l’orée d’une forêt sombre et mystérieuse vivaient une petite fille et sa grand-mère. Elles ignoraient que cette forêt abritait d’étranges…

" Charlayana " par Rose-Marie François

L’auteure s’explique en couverture sur le sens de son titre : Charlayana, c’est une divinité du folklore picard... qui doit…

Dans son dernier essai, Jean-Baptiste Baronian apporte la preuve définitive que tout n’a pas été écrit sur Georges Simenon et que, trente…

Du livre au film (dossier Littérature & Cinéma)

L'adaptation d'œuvres littéraires à l'écran est aussi ancienne que le cinéma lui-même. En témoigne…

- Page précédente

- 1

- …

- 422

- 423

- 424

- 425

- 426

- Page suivante