Résultats de recherche pour “Charlotte M” 91 à 115 (115)

Stéphane Lambert lauréat du Prix Rossel 2022 de littérature

Le journal Le Soir a dévoilé le lauréat de son prix Rossel de littérature : Il s'agit de Stéphane Lambert…

Dossier pédagogique : L’Herbe à brûler

Dossier pédagogique accompagnant le récit L’Herbe à brûler de Conrad Detrez Ce dossier pédagogique se compose de trois parties. La première…

Elvis Cadillac, King from Charleroi

Elvis a plutôt mal commencé dans la vie. Très jeune, sa mère a disparu (fuite vers une autre vie ou…enlèvement ?) et son père n’a…

Les hibiscus sont toujours en fleurs

Le génocide rwandais restera un fait majeur de la fin du 20e siècle. L’ampleur du nombre de victimes en regard de la population,…

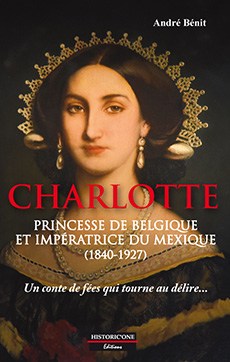

André BÉNIT , Légendes, intrigues et médisances autour des « archidupes » Charlotte de Saxe-Cobourg-Gotha, princesse de Belgique Maximilien de Habsbourg, archiduc d’Autriche Récits historique et fictionnel , Postface de Marc Quaghebeur, Peter Lang, 2020, 437 p., 62 € / ePub : 65.41 € , ISBN : 978-2-8076-1472-7Dans la brève histoire (moins de deux siècles) de la famille royale belge, les noms qui suscitent encore aujourd’hui le plus de controverses sont ceux de Léopold II et Léopold III, respectivement associés aux mains coupées du Congo ou à la main serrée d’Hitler. L’attention des hagiographes s’est aussi davantage concentrée sur les mâles couronnés, pour saisir les états d’âme de Léopold Ier à régner sur un peuple de « petits esprits », pour forger le mythe du « Roi- Chevalier » Albert Ier ou pour magnifier le doux sourire du « binamé » Baudouin. Il fallait une tragédie pour que soit sacralisée la Reine Astrid ou encore les qualités du dévouement ou du bon goût artistique, pour que prenne consistance la Reine Élisabeth… Mais à côté de ces figures forcément majeures et monopolistiques se ramifie tout un embranchement généalogique qui s’avère passionnant à explorer, où s’entrecroisent la grande et la petite histoire. Ainsi du couple atypique formé par la princesse belge Charlotte de Saxe-Cobourg-Gotha et l’archiduc autrichien Maximilien de Habsbourg. Si ces deux-là suscitèrent une littérature pléthorique – explicable par la fascination que leur trajectoire exerce ainsi que par l’intérêt des psychanalystes envers la composante de folie qui la caractérise – ils ont désormais trouvé en l’universitaire André Bénit leur meilleur raconteur .Il fallait en effet, pour traiter de leurs destinées commune et individuelles, un spécialiste des rapports entre histoire et fiction. Rien de surprenant dès lors à trouver, en exergue du volumineux ouvrage qu’il consacre à ce duo que l’on se plut à surnommer « les archidupes », pas moins de trois citations de Pierre Mertens, toutes extraites du roman Une paix royale , dont celle-ci : « Il appartient aux grandes nations d’écrire l’Histoire. Il revient aux petites de conter, çà et là, quelques fables dont la morale est secrète, autant que si elle s’était cachée longtemps derrière une porte ».Porté par une telle conviction, André Bénit déploie en alternance, dans chaque chapitre, la narration historique des faits et gestes, via les témoignages de contemporains, qu’il fait ensuite entrer en résonance avec leur écho fictionnel, pour aboutir à un moment de « réflexion » plus personnelle et métadiscursive, qui propose la synthèse des deux dimensions précédentes au libre examen du lecteur. Remarquable application d’une pensée dialectique, qui épouse et résout les complexités inhérentes à l’intelligence d’un propos éminemment complexe à débrouiller.Les écrivain(e)s Horace Van Offel, Robert Goffin, Marthe Bibesco, Juliette Benzoni ou Patrick Roegiers, les dramaturges Maurice Rostand ou Michèle Fabien, la poétesse Liliane Wouters, la Comtesse Hélène de Reinach Foussemagne, les historien(ne)s Alain Decaux, Michel de Grèce, Patrick Weber, Laurence Van Ypersele ou Dominique Paoli… Il suffit de consulter la bibliographie de l’ouvrage pour se rendre à l’évidence : ils et elles furent légion à s’emparer de la dramaturgie passionnelle qu’incarnèrent les mythiques « Max et Charlotte » et à tenter d’apporter leur éclairage sur les inépuisables questions qu’énumère Bénit en introduction : Qui était le père biologique de Maximilien ? Le mariage de Maximilien et de Charlotte fut-il d’amour ou d’intérêt ? Les époux eurent-ils une descendance ? Leur mariage fut-il seulement consommé ? Maximilien était-il homosexuel ou avait-il contracté une maladie vénérienne au Brésil ? Charlotte était-elle stérile ou trop étroite ? Eurent-ils, l’un et l’autre, des aventures extraconjugales ? Charlotte fut-elle empoisonnée au Mexique ? Que se passa-t-il réellement lors de ses entrevues avec Napoléon III en août 1866 et avec le Pape Pie IX le mois suivant ? De quand datent ses premiers troubles mentaux et quels en seraient les stimuli ? Quel fut le traitement qui lui fut infligé par la Cour de Vienne au cours de son séjour à Miramar, d’octobre 1866 à juillet 1867 ? Quels motifs, affectifs et/ou financiers, poussèrent son frère, le roi Léopold II, à la rapatrier en Belgique après l’exécution de son mari ? Maximilien fut-il victime d’une trahison à Queretaro ou organisa-t-il lui-même sa reddition ? Son comportement fut-il lâche ou chevaleresque après son arrestation par les hommes de Benito Juarez ? Charlotte était-elle vraiment folle ou feignait-elle la démence ?… André Bénit a conscience d’évoluer en permanence sur une très délicate ligne de crête, celle qui sépare la rigueur de la suggestivité, la vérité historique de la fiction romanesque – voire du mensonge. Son impeccable méthodologie critique nous convainc au final que les racontars, les médisances, le pathos surajouté, les interprétations les plus fumeuses, font partie intégrante de la réalité vécue par les personnages, et sont à la fois germe et fruit de chacun de leur acte, de chacune de leur parole. Un autre écrivain est convoqué pour étayer cet alliage irréfragable du réel et de l’imaginaire, et c’est Laurent Binet, qui constatait dans HHhH que : « pour que quoi que ce soit pénètre dans la mémoire, il faut d’abord le transformer en littérature. C’est moche mais c’est comme ça ».Outre par son sujet, qui réexplore une facette troublante de notre passé national, le travail d’André…

Lettres Numériques participe comme l’an dernier à la campagne « Lisez-vous le belge ? », organisée par le Partenariat Interprofessionnel du Livre et de l’Édition numérique (PILEn) du 1er novembre au 6 décembre 2021. Dans ce cadre, nous souhaitons mettre en avant le livre belge francophone décliné sur des supports « inattendus » et transmédias. Pour cela, nous avons rencontré Martine Colas, autrice, mais aussi scénariste, réalisatrice, productrice et éditrice, qui a adapté son premier écrit, L’Ange de la mort, en court-métrage. Lettres Numériques : Pourriez-vous tout d’abord vous présenter à nos lecteurs et nous parler de votre parcours ? Martine Colas : J’ai deux casquettes très différentes, il y a d’un côté la littérature et de l’autre le cinéma. Côté cinéma, j’écris des scénarios, je réalise des courts-métrages et je produis à la fois de mes propres réalisations et celles d’autres personnes. Côté littéraire, j’écris des romans, je corrige des manuscrits et je suis éditrice d’une maison d’édition. Je mélange donc ces deux univers-là, j’ai toujours été passionnée par la lecture et l’écriture surtout, par le cinéma et par la musique. Comme ce sont trois domaines qui ne me quittent jamais depuis mon enfance, à un moment donné, je me suis dit qu’il était temps d’approfondir tout cela. Un jour, j’ai eu l’opportunité de réaliser un court-métrage et je me suis lancée. Je me suis renseignée, j’ai contacté des techniciens et des acteurs, nous y sommes arrivés et j’ai fait d’autres films par la suite. Vous avez commencé par la réalisation, ou bien d’abord par l’écriture ? Ma première passion est indéniablement l’écriture. J’ai commencé par écrire, car j’ai trouvé un jour un concours d’écriture sur Facebook : il fallait écrire une petite nouvelle et j’ai écrit une histoire, L’Ange de la mort, qui a été sélectionnée et éditée par un éditeur bruxellois, avec d’autres auteurs, dans un recueil de nouvelles. C’était mon tout premier concours, ma toute première publication et mon premier prix. À partir de là, j’ai eu un déclic : pourquoi ne pas me lancer dans l’aventure. Comme j’avais déjà un tas de petites histoires qui rodaient dans ma tête, autant les écrire. Ma deuxième écriture devait être celle d’un roman, mais ce fut finalement celle d’un scénario. J’avais commencé à écrire La Nuit des secrets, mais très rapidement, après le troisième ou le quatrième chapitre, j’ai eu de grosses difficultés à continuer parce que je voyais énormément d’images et ce n’était pas ma façon habituelle d’écrire. Quand j’écris, j’ai avant tout des phrases qui me viennent en tête, mais là c’était plus que ça, c’était très imagé : je voyais vraiment des personnages très typiques dans des situations précises. En discutant de cela avec mon entourage, ma fille m’a lancé une boutade, elle m’a dit : « Tu n’as qu’à faire un film », et je l’ai pris comme un défi. Mon deuxième écrit s’est alors transformé en scénario de film, le premier court-métrage que j’ai réalisé. Comment se passe le passage de l’écrit à l’écran, quelles sont les différentes étapes et les différences entre l’écriture d’une nouvelle et d’un scénario ? Un scénario, c’est quelque chose de très visuel, on est tout le temps dans l’action, alors qu’un roman, ce sont des descriptions, des situations imaginées : on doit décrire aussi bien un endroit que les émotions d’un protagoniste de l’histoire par exemple. Lorsque nous lisons un scénario, nous devons avoir directement les images en tête. Ensuite, nous le décortiquons dans tous les sens et nous faisons des listes : tous les personnages, les vêtements, les accessoires nécessaires, les lieux, les véhicules, etc. Après avoir listé tout cela, il faut trouver les lieux de tournage. À ce moment-là, soit on dispose d’un grand budget et d’accès à des studios où on peut créer exactement ce dont on a envie, soit on doit trouver des lieux qui ressemblent au plus près à ce que l’on imagine. Parfois, nous avons la chance de trouver des acteurs et des lieux qui correspondent exactement à l’image que nous avions d’eux. Le scénario va donc s’adapter aux lieux et aux acteurs dont on dispose, ainsi qu’aux ambiances. Le roman, lui, ne s’adapte pas par la suite, il est écrit et il reste figé, contrairement au scénario. Pour ma part, que j’écrive un roman ou que je réalise un film, dans les deux cas, je me sens comme un poisson dans l’eau et j’arrive à jongler entre les deux. Concernant l’adaptation de votre nouvelle L’Ange de la mort en court-métrage, quels sont les changements que vous avez appliqués au cours de l’écriture du scénario et lors de la réalisation ? C’est la toute première histoire que j’ai publiée, mais c’est aussi le dernier film que j’ai réalisé. J’ai d’abord réalisé La Nuit des secrets, de là j’ai enchaîné sur un deuxième film puis un troisième film, ensuite des personnes m’ont contactée parce qu’elles voulaient trouver un réalisateur et un producteur pour trois films. Après tout cela, je suis revenue à L’Ange de la mort, car tout ce que j’écris, je veux l’avoir dans les deux formats : le livre pour les lecteurs et le court-métrage pour les cinéphiles. L’Ange de la mort a été réalisé six ans après son écriture donc forcément des choses ont été modifiées. En l’occurrence, les lieux n’ont pas changé, ni la trame, mais dans ce film il y a un personnage en plus. J’ai également réduit très fortement les dialogues d’un des protagonistes qui existe aussi dans le livre, pour lui donner beaucoup plus de prestance visuelle. Ensuite, au montage, nous avons ajouté quelques effets fantastiques. En dehors de cela, il n’y a pas eu d’autres gros changements. Ce court-métrage a reçu quelques prix un peu partout dans le monde : en Angleterre, en Italie, en Inde, en Biélorussie, en Turquie… C’est satisfaisant de constater qu’il voyage. Quels sont vos futurs projets ? Y a-t-il d’autres formats que vous souhaitez explorer pour vos histoires, après le livre et le court-métrage ? Après avoir réalisé et produit sept courts-métrages, je me dis qu’il serait peut-être temps de me diriger vers les longs-métrages. Les seules choses qui diffèrent, ce sont les moyens financiers et le temps consacré au film. Que j’écrive un scénario de 20 pages ou de 150 pages, les réflexions sont identiques, il s’agit du même travail. Pendant que je réalisais des films, j’ai écrit d’autres romans, principalement des thrillers et des drames psychologiques, et je ne peux pas m’empêcher de vouloir réaliser des films de mes livres et vice versa. J’aimerais réaliser un long-métrage à partir d’un roman que j’ai écrit en 2018, Un mari de trop, un drame qui se passe sur la Côte d’Opale en France. Maintenant il faudra beaucoup de temps pour cela, sûrement plusieurs années. Entre-temps, j’ai créé une maison d’édition à compte d’éditeur et pour le moment je m’y engage à fond : nous venons de signer des contrats avec des auteurs et au printemps prochain nous allons publier nos premiers livres. J’écris aussi actuellement mon cinquième livre, mais je garde l’idée de réaliser un long-métrage un jour, dès que je me sentirai prête. Lorsque ce sera le cas, la première étape sera de transformer le texte en scénario. J’ai aussi un autre court-métrage en attente, avec Renaud Rutten, mais là ce n’est pas par manque de temps, mais par manque de lieu : dès que je le trouverai, ce film se fera dans la foulée. J’ai donc tous ces projets, qui occupent bien mon temps, mais heureusement je suis aidée : j’ai toute une équipe derrière moi et je peux faire plusieurs choses en même temps. Pour en revenir à L’Ange de la mort, vous avez donc réédité ce texte en l’accompagnant du scénario…

Concours Ad@ptez un classique : les lauréats sont connus !

Lancé en octobre 2020, le concours Ad@ptez un classique est désormais terminé. Les lauréats sont connus ...! Cette…

La peste, le choléra et la littérature

Charybde et Scylla sont deux monstres fabuleux qui gardent le détroit de Messine. En réalité ce sont deux écueils que les…

INTRODUCTION. De l’âme des objets à la phalloplastie

Dans les derniers vers du célèbre poème « Milly », Objets inanimés, avez-vous…

Fleurs de funérailles : accompagner les défunts en poésie

Devenu poète national au début de l’année, Carl Norac s’est interrogé sur ce que peuvent les poètes en cette…

Baptiste Frankinet nouveau membre titulaire de la SLLW

(Réponse du Récipiendaire : Eloge de Jean Brumioul) Monsieur le Président, chères…

Qui est ce personnage au cœur du roman de Nicole Verschoore, Stéphane 1956 ?Bientôt dix-huit ans, élève brillant en dernière année d’humanités, à Gand, que ses parents ne…

Cela pourrait être l’histoire toute simple d’une famille ordinaire qui accueille une famille de réfugiés. Mais il n’en est rien. Pour Thomas, le fils de la maison,…

Charlotte princesse de Belgique et impératrice du Mexique (1840-1927)

Un destin qui a soulevé beaucoup de curiosité, c’est celui…

Liliane Wouters, la voix la plus vraie

Grand poète , traductrice fervente, anthologiste passionnée, dramaturge originale, Liliane Wouters incarne, dans chacun de ces…

Suot la cuverta alba… / Sous la couverture blanche…

Chatrina Gaudenz (Lavin 1972) a vécu en Basse-Engadine jusqu’à la fin de l’école…

D’une flamme au bout d’une plume…

Le 21 octobre dernier, le Voyant de Jérôme Garcin a reçu le Prix d’une vie 2015. C’est que la vie de l’optimiste Lusseyran vaut bien une récompense. Le…

COLLECTIF , La découverte de la poésie. De ontdekking van de poëzie , Midis de la poésie & L’Arbre à paroles, coll. « Poésie », 2019, 38 p., 8 € À l’initiative de Passa Porta,…

Sous quelle forme aborder certains textes du patrimoine théâtral avec les enfants ? Que montrer lorsqu’il s’agit de tragédies dont ils ne sont au départ guère le public cible,…

- Page précédente

- 1

- 2

- 3

- 4