Résultats de recherche pour “Auteur” 12601 à 12630 (12902)

Cinquante nuances de rose. Les affinités électives du Prince de Ligne

Pouvait-on s’attendre à ce qu’une revue universitaire pût rendre…

Nadine Monfils n’a pas fini de nous étonner. Spécialiste du polar drôle plein d’humour baroque et couronnée de prix en cette qualité, elle change ici de registre. Cette…

Henri Michaux. Dans la ferveur d’une complicité

Octobre 1984 : le corps d’Henri Michaux est mis en bière en présence d’une vingtaine de personnes, désignées…

Aux portes de Bruxelles, un matin d’octobre 1567, est retrouvé le cadavre d’un noble espagnol, la tête totalement broyée. Le plat pays qui est le nôtre est à cette époque…

Les éditions Marabout, Bob Morane et le Québec

Le livre de poche francophone est né en Belgique, plus précisément à Verviers ! Durant une trentaine…

Chaque fin d’année, depuis onze ans, l’éditeur bruxellois Maelström nous décoche une salve de huit booklegs dans le cadre d’une…

L’émigration est-elle encore envisageable passé un certain âge ? Une vieille dame se souvient et raconte l’exil qu’elle a connu, des années plus tôt,…

Bruxelles. De Waterloo à l’Europe

Après les deux premiers tomes Bruxelles. Des Celtes aux ducs de Bourgogne, Bruxelles. De Charles Quint à la Révolution brabançonne , le tome 3 Bruxelles. De Waterloo à l’Europe couronne le roman graphique consacré à l’histoire de la ville. Comment raconter une ville, son évolution, ses hauts faits historiques, politiques, sociaux, culturels, son essor ou son déclin ? Comment en faire le personnage d’un récit ? Quels événements privilégier ? Sous quel prisme les présenter et comment les articuler les uns aux autres ? Sur un scénario, des dialogues d’Hugues Payen, une documentation et des textes historiques d’Arnaud de la Croix, l’ouvrage choisit de retracer l’histoire de la ville (de la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815 à Bruxelles, capitale de l’Europe) en accentuant des scènes parfois minorées afin de produire une lecture autre d’une séquence historique. En lieu et place d’un fil rouge reliant des macro-événements, le récit rouvre le passé en exhumant des acteurs de l’ombre, des faits négligés ou secondarisés, par exemple la figure d’Edith Cavell qui sera fusillée par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale, l’anarchiste Gennaro Rubino qui, voulant venger les morts lors d’une manifestation pour le suffrage universel à Louvain et déclencher une insurrection populaire par un régicide, tenta en 1902 de tuer le roi Léopold II (ce dernier fut indemne) ou encore l’incendie de l’Innovation en 1967. Non seulement aux faits « incontournables » de l’histoire (soulèvement contre la tutelle des Pays-Bas, contre le joug de Guillaume d’Orange, mouvement en faveur de l’indépendance de la Belgique, cristallisation des émeutes en révolution, Première et Deuxième Guerre mondiale, Bruxelles siège de la Commission européenne…) viennent s’ajouter des faits habituellement négligés, mais les macro-faits sont eux-mêmes déchiffrés selon des angles novateurs. La puissante évocation des acteurs de la révolution belge (Louis de Potter, Filippo Buonarotti…), les émeutes qui éclatent à la fin de La Muette de Portici à la Monnaie, la proclamation de l’indépendance de la Belgique en 1830 laissent ouverte la question : s’est-il agi d’une révolution bourgeoise ou prolétarienne ?Nouvel exemple d’un pas de côté dans l’écriture de l’Histoire : on sait qu’après 1830, Bruxelles fut la terre d’accueil des exilés politiques, des proscrits. Au lieu de se focaliser sur les figures engagées de Victor Hugo, Marx, Engels ou Bakounine qui trouvèrent refuge à Bruxelles, les auteurs ont préféré jeter leur dévolu sur la ballade de « l’époux infernal et de la Vierge folle », sur Verlaine qui tira sur Rimbaud et fut incarcéré à Mons.Si l’indépendance du Congo, la grève générale de l’hiver 1960-1961 contre le programme d’austérité ne font l’objet que d’une simple mention, l’affaire du faux Soir imprimé sous l’occupation allemande le 9 novembre 1943, l’Expo de 1958, les tensions régionales, séparatistes donnent lieu à d’amples développements.On louera la méthodologie adoptée qui, d’une part, révèle des pans moins connus de la scène historico-politique…

« Femmes à Boches ». Occupation du corps féminin, dans la France et la Belgique de la Grande Guerre

Se revendiquant à la fois de l’histoire du genre et de celle de la guerre, l’ouvrage « Femmes à Boches » , d’Emmanuel Debruyne, professeur d’histoire contemporaine à l’UCL, examine une question audacieuse, dans sa formulation même : l’« occupation du corps féminin », en France et en Belgique, durant la Guerre 14-18. Quel est le contexte ? « Pendant quatre ans, la quasi-entièreté de la Belgique et de larges pans de dix départements français sont occupés par l’armée allemande » : ces territoires, découpés par l’ennemi en plusieurs zones disposant de leur administration, forment un large périmètre regroupant une dizaine de millions d’habitant-e-s. L’occupation est à double détente : à l’envahissement du territoire par son armée (deux millions de soldats), l’ennemi superpose sa domination sur le corps des femmes qui constituent la majorité de la population des territoires occupés, compte tenu du départ massif des hommes sous les drapeaux et de l’exode d’un million de citoyens ayant quitté le pays pour échapper à la guerre. « A vrai dire, observe Emmanuel Debruyne, une majorité des occupés sont des occupées ».Sur le plan des sources, à défaut de témoignages oraux directs, « Les journaux intimes, édités ou non, volumineux ou succincts, se sont avérés des sources d’une grande richesse ». C’est sur le dépouillement minutieux d’une centaine d’entre eux que se fonde principalement le livre.L’ouvrage décrit les différents types de relations que les militaires allemands et les femmes des régions conquises vont entretenir. Dans les trois premiers chapitres, l’auteur aborde d’abord les viols constatés durant la brève période de l’invasion, sans négliger l’autre forme de violence sexuelle que constitue la mise en œuvre par l’ennemi d’inspections sanitaires vis-à-vis de la population féminine. Ensuite, l’enquête se penche sur la période d’occupation, en observant le développement de la prostitution (Bruxelles devient la ville-phare des amours tarifées) et les relations librement consenties.Les trois chapitres suivants décrivent les conséquences de ces phénomènes : stigmatisation sociale des femmes concernées, développement des maladies vénériennes, tentatives de la part de l’occupant de réglementer la prostitution, accroissement de la natalité hors mariage. Un dernier chapitre envisage les phénomènes d’exclusion de l’après-guerre envers les femmes qui ont trahi, mais aussi envers leurs enfants.Lors de la mobilisation du début 1914, période apparaissant comme un moment « carnavalesque », c’est-à-dire d’estompement des normes sociales, une « fièvre » sexuelle s’empare des populations et se traduit par un pic de naissances au printemps de l’année suivante. Par contre, pendant l’invasion allemande, à la fin de l’été, les nombreux viols commis par l’ennemi en même temps que des exactions envers les civils, se concrétiseront par une vague de naissances « de père inconnu » en mai et juin 1915. En dépit du manque de données chiffrées, Emmanuel Debruyne évalue entre 15 et 25000 le nombre de viols commis durant l’invasion.Pour tenter de limiter la propagation des maladies vénériennes au sein de son armée, l’ennemi installera un important système de contrôle prophylactique des prostituées. La cohabitation avec l’armée d’occupation amènera également des relations à se nouer entre les occupées et les soldats allemands. Celles-ci sont mal perçues par les autorités allemandes, qui s’opposent fermement aux mariages entre les occupées et les occupants.Les autochtones eux-mêmes condamnent ces idylles, la population bienpensante (catholique) prétendant qu’elles sont surtout le fait de femmes appartenant aux « basses classes » et qu’elles relèvent du domaine de la prostitution. Ces accusations referont surface lors des procès d’après-guerre.Cette enquête magistrale menée par Emmanuel Debruyne sur les relations des femmes belges et françaises avec l’occupant durant la Grande Guerre démontre que l’occupation militaire s’est doublée d’un puissant phénomène de domination masculine. Celui-ci s’illustre à travers le développement de la prostitution, les viols et les naissances de père inconnu, mais aussi les liaisons sentimentales et les mariages. Cette description très fouillée d’un aspect méconnu de la Première Guerre mondiale constitue à coup sûr une lecture novatrice du contexte…

Pascal LECLERCQ , Saison six , Angle mort, 2019, 24 p., 16 €, ISBN : 978-2-9602174-4-5Voici une suite à Journal apocryphe : cinquième saison qui paraissait chez Maelström en 2018 dans le…

Peur sur Liège depuis qu’un gastronome d’une espèce particulière saigne des jeunes femmes, prostituées de préférence, en leur dévorant goulument les…

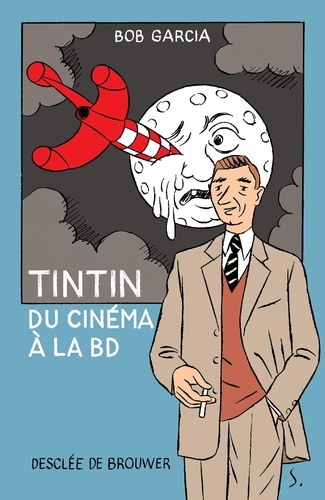

Sur les connivences entre le cinéma et les Aventures de Tintin , l’on disposait déjà de multiples indications, grâce aux entretiens d’Hergé avec Benoît Peeters…

Paroles données, paroles perdues ?

SYLLOGE , Paroles données, paroles perdues ? , MaelstrÖm, 2020, 276 p., 14 €, ISBN : 978-2-87505-362-6« […] Enfin, commençons. […] Bonjour,…

Journal de gestes / Gebarendagboek

Je ne connais aucune prière, nul poème que j’improvise ne peut espérer s’élever jusqu’au royaume sans souffle. Le nom de notre Poète National…

L’écrivain et le politique. Six essais sur Yourcenar

Tanguy DE WILDE D’ESTMAEL (dir.), L’écrivain…

Vie et mort du Duquesnoy, Autofiction

Bruxelles est la ville où Laurent Herrou, né à Quimper, ayant vécu à Nice, Paris, Villequiers (Cher) s’est installé au début…

Le phénomène du sans-abrisme est difficile à appréhender par la majorité de nos semblables qui peinent à imaginer comment une femme ou un homme peuvent en venir à…

C’est le mystère du mal (…) pour une fois les « politiques », dos au mur, osent enfin agir et faire leur devoir. Journal de la peste , initié mi-mars 2020, est celui…

Jean-Jacques MESSIAEN , Lecture pour tous. Une histoire des initiatives de la Province de Liège en matière de lecture publique , Préface de Jean-François Füeg, Éditions de la Province de Liège, 2021, 194 p., 20 €, ISBN : 9782390101604 Promulguée le 17 octobre 1921, la loi Destrée sur les bibliothèques publiques marquait un moment fort de la politique culturelle dans notre pays. Plus que la reconnaissance d’un lieu symbolique, c’était un service destiné au plus grand nombre que cette disposition légale instituait : offrir à toutes et tous l’accès à la lecture, afin de favoriser le développement intellectuel de toutes les catégories sociales. Aiguillonné sur sa droite quant au choix des ouvrages à mettre dans les mains du peuple, Destrée eut cette réplique fulgurante : « Pour l’État, il n’y a pas de mauvais livres ». Le tenant du Parti ouvrier belge refusait d’orienter les choix des usagers selon une doxa, une idéologie, fût-ce celle de son propre parti. Au contraire, il faisait confiance aux individus dont il était persuadé que, confrontés au plus grand nombre possible de sources divergentes, ils sauraient exercer leur esprit critique. En cela, il créait le profil, peut-être idéalisé, en tout cas fondamentalement vertueux et positif, du Lecteur, au dévoué service duquel il mettait les bibliothécaires… En retraçant la succession des initiatives de la lecture publique en Province de Liège, Jean-Jacques Messiaen ne s’est guère contenté d’établir la « micro-histoire » d’une institution. Il rend plutôt compte, en en resituant le contexte socio-historique, du dynamisme mis en œuvre pour le développement d’une pratique aux enjeux fondamentaux. Jean-François Füeg l’explique en préface : quand en 1937 est créée à Liège la Bibliothèque des Croisiers, les entités provinciales se sont déjà emparées depuis quelque temps d’un « domaine où l’État était jugé défaillant ». La bibliothèque n’est plus seulement un lieu d’archivage poussiéreux. Elle est pensée comme un tout, des briques qui la constituent jusqu’à la gestion qui l’anime en passant par les techniques qu’elle mobilise ; elle devient « un outil de développement de la démocratie ».Le volumineux ouvrage de Jean-Jacques Messiaen s’ouvre sur un avertissement : « La présente étude ne vise pas à l’exhaustivité, bien des aspects mériteraient d’être approfondis ou complétés ». Preuve que la modestie de l’auteur n’a d’égale que son perfectionnisme. Son récit s’ouvre bien avant Destrée, en 1725, durant cette période des Lumières qui voit la création dans la Principauté d’une première bibliothèque – dont on ignore si elle était accessible à des usagers … Son gérant, l’imprimeur Everard Kints, se doutait-il qu’il entamait là une page cruciale de la culture en Cité ardente ? Toujours est-il qu’à partir de cet événement fondateur, l’histoire de la lecture publique à Liège va se confondre avec celle des territoires belgiques, passer à travers la Révolution et la Chute de l’Empire, épouser dès 1818 les destinées de l’Université (fondée à Liège en 1817), s’enrichir au fil du temps d’un véritable trésor, s’ouvrir aussi aux classes ouvrières en 1861, sous l’impulsion de l’échevin de l’Instruction publique et des Beaux-Arts Victor Hénaux. À l’époque, la « bibliothèque populaire communale » prend ses quartiers… dans les combles de la Halle aux viandes ! Il faudra attendre un demi-siècle pour que s’amorce la délocalisation des ouvrages vers les écoles et des bibliothèques de quartier et finalement vers une nouvelle adresse située dans une rue qui deviendra métonymique pour les bibliovores liégeois : les Chiroux. Le nom restera, même si le bâtiment de style classique sera remplacé au début des années 1960 par une structure bétonnée plus moderne, ancrée dans le paysage urbain avec sa passerelle et sa rotonde, à une encablure du Pont Kennedy…Le récit de Jean-Jacques Messiaen, somptueusement illustré de nombreuses photos, gravures, affiches et couvertures de publication, ne ravira pas que les professionnels du livre. Il interpellera quiconque s’intéresse à l’histoire, en Belgique francophone, de la Culture. Un mot qui mérite bien sa majuscule quand on comprend ce qu’il recouvre de valeur patrimoniale, de combat en faveur de l’Éducation permanente, de résistance pour la défense des libertés individuelles et collectives, de générosité et de partage. De provision de plaisir et de bonheur, aussi.À deux ans de l’inauguration d’un nouveau centre de ressources – situé cette fois en Outre-Meuse, là où se dressait jadis l’hôpital de Bavière –, cette somme tire le bilan d’une expérience livresque et citoyenne considérable, avant d’en tracer les perspectives et les espoirs. Jean-Jacques Messiaen l’a compris : le ou la bibliothécaire, aujourd’hui, ne se tient plus au centre d’un dédale de compactus ou dans quelque obscur bureau, à faire de la catalographie, mais sur le seuil même du Savoir. Une position idéale qui lui permet de vous accueillir et, avant d’entrer, de vous faire admirer…

Le système poétique des éléments

LABORATOIRE NOVALIS , Le système poétique des éléments , Invenit, 2019, 312 p., 35 € , ISBN : 978-2-376800-33-0 Quelle…

Privé : (R)évolutions du street art

Philadelphie, années 60, les premiers graffitis apparaissent sur les murs de la ville.Février 2022, un musée…

Rue Trottechien, Demain revient de loin, Un bâton, Animaux noirs, Flandres intimes,

Viens même si tout est…

Appel à manuscrits pour le Prix littéraire de la Foire

Un prix pour un premier ou deuxième roman noir Et si vous deveniez l’auteur.trice belge de demain ? Vous écrivez des polars,…

Soutien public à la bande dessinée : appel à projets 2022

L'appel ci-dessous concerne les auteurs et autrices de bande dessinées, les maisons d'édition et les opérateurs…

Bourses en littérature de jeunesse

L’initiative s’adresse à tous les auteurs et illustrateurs de niveau professionnel issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui ont déjà l’expérience de la…

Prix de littérature Charles Plisnier 2022 : appel à candidatures

Le prix de Littérature Charles Plisnier 2022 récompensera un roman ou recueil de nouvelles. Les candidatures…

Fabriquer des mondes habitables

Septième titre de la très belle collection « Orbe », Fabriquer des mondes habitables descend à pas de loup et de colombe dans la forge…

- Page précédente

- 1

- …

- 419

- 420

- 421

- 422

- 423

- …

- 431

- Page suivante