Entretien avec Léonie Bischoff, Malika Madi, Nicole Malinconi et Alix Garin

Léonie Bischoff, Malika Madi, Nicole Malinconi et Alix Garin : quatre autrices aux parcours de vie et d’écriture divers, de générations et d’origines différentes. Parce qu’elles écrivent sur des femmes fortes, qu’elles racontent la maternité ou l’avortement, elles sont toutes quatre souvent étiquetées comme des autrices féministes. Toutes ne se reconnaissent pas dans ce label pour autant. Pour Objectif plumes, chacune évoque son rapport au féminisme et en quoi il est déterminant – ou pas – dans son œuvre littéraire.

Léonie Bischoff : « J’étais contente de faire, en tant que femme, un livre avec un personnage féminin fort »

Léonie Bischoff | © Benedicte Maindiaux

Léonie Bischoff est une autrice de bande dessinée de nationalité suisse qui vit à Bruxelles depuis de nombreuses années. Son album consacré à l’écrivaine Anaïs Nin, intitulé Anaïs Nin : sur la mer des mensonges, a remporté en 2021 le Prix du public au Festival d’Angoulême. Figure ambigüe et complexe, Anaïs Nin y est avant tout présentée comme une personnalité forte, éprise de liberté et animée par un vif besoin de créer.

Léonie, toutes tes bandes dessinées solo mettent en scène des figures féminines, que ce soit Gaby dans Princesse Suplex, Adèle dans Hoodoo Darlin’ ou Anaïs Nin dans le roman graphique éponyme. Peut-on leur trouver des caractéristiques communes ?

Je crois que la caractéristique commune, je m’en suis rendu compte après avoir fini le dernier, donc celui sur Anaïs Nin, c’est que ce sont toutes des femmes qui cherchent à gagner plus d’espace et de liberté que ce qu’elles ont à la base. Après, elles ont toutes des contextes de vie, des époques et des challenges bien spécifiques… Je pense à une force de caractère et un refus de se laisser enfermer ou réduire à ce que les autres voudraient qu’elles soient, c’est ça surtout leur point commun. Et ce sont tous des personnages qui m’inspirent, même si sur les trois, il y en a deux que j’ai complètement inventés, qui sont plus des expressions de ce désir qu’il y a en moi de gagner plus d’espace.

Dans Anaïs Nin, tu utilises ce qu’on appelle le female gaze, le regard féminin…

Au moment où j’ai écrit Hoodoo Darlin, je n’avais encore jamais entendu parler du female gaze ou même du male gaze, et c’était plus quelque chose d’inconscient. J’étais déjà consciente que les œuvres réalisées par des femmes me parlaient différemment, me parlaient peut-être plus intimement, et donc j’étais contente de faire, en tant que femme, un livre avec un personnage féminin fort et de le montrer… Par exemple, il y a une scène où Adèle est nue mais elle n’est pas sexualisée, et pour moi, ça, c’était important.

Pour Anaïs Nin, c’était évident qu’il fallait être de l’intérieur parce que c’est comme ça qu’elle écrit, c’est comme ça qu’elle m’a touchée, c’est comme ça qu’elle existe. Et c’était aussi en opposition à des biographies qui ont été écrites sur elle, en particulier dans les années 90, avec des gens qui ont l’impression qu’ils ont tout compris et qui sont complètement à côté de la plaque en fait… Qui sont super jugeants, super pathologisants… C’était vraiment en opposition à ça, et donc j’ai essayé d’être très fidèle à sa façon à elle d’écrire, à ses mots à elle, à ne pas chercher une vérité mais à essayer de retranscrire son expérience. En ajoutant par-dessus tout le côté visuel qui me venait en la lisant.

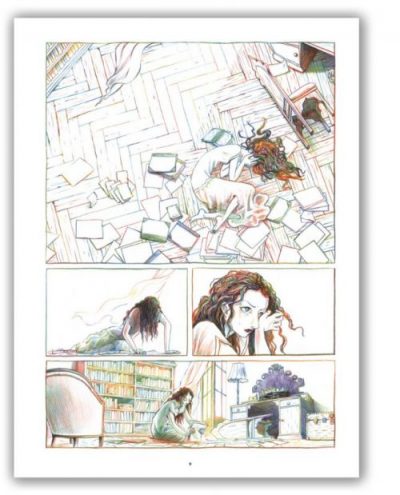

Extrait de Anaïs Nin : sur la mer des mensonges | © Casterman

En tant que lecteurs et lectrices, on peut aisément penser que ces livres parlent également de toi. Quels liens peux-tu faire entre ces personnages, tes pratiques littéraires et ta vie à toi ?

Il y a des liens évidemment, en particulier avec Anaïs Nin. La période dont je parle dans ma BD, c’est une période où elle est aussi débutante, où elle se considère encore vraiment comme novice, même si elle écrit depuis qu’elle a 11 ans pratiquement quotidiennement : elle n’a encore rien publié donc elle ne se sent pas légitime, elle se compare beaucoup aux autres, elle veut écrire un roman et elle n’a pas encore réussi à le faire, donc elle est très frustrée… Ça faisait vraiment écho à ce que je ressentais… et quand je l’ai découverte, j’étais étudiante, et j’étais extrêmement frustrée, très en colère et très triste d’avoir l’impression de ne pas être à la hauteur. Et donc elle m’a vraiment beaucoup aidée parce que dans son cheminement, on voit justement sa persévérance et ses échecs, et comment elle s’y remet et comment elle arrive aussi à confronter la critique extérieure et à faire le tri entre ce qui est bon pour elle et ce qu’elle a le droit de rejeter. Et tout ça, ça a été très inspirant pour moi.

Au moment de Princesse Suplex, mon féminisme n’était pas encore du tout suffisamment nourri de lectures et de théorie et tout était très flou. À part un gros malaise que je ressentais par rapport à ma place dans la société, aux difficultés que j’avais à être en relation amoureuse, à être en amitié avec des hommes, aux difficultés que je pouvais avoir dans mes rapports à mes parents. Un malaise que je commençais à comprendre comme étant plus grand que moi et ma famille, à avoir une dimension systémique. Mais je n’avais pas encore bien compris à quelle échelle c’était. Ce n’était pas très défini…

C’est toujours un mélange d’influences et un élément déclencheur qui amène une histoire. Mais c’est sûr qu’il y a toujours des liens avec ma vie au moment où j’écris une histoire.

Tu l’as dit, tu te considères comme féministe… À quelle vague du féminisme te rattaches-tu ?

Vraiment au féminisme intersectionnel. Souvent je me sens plus touchée, ou plus concernée, par les paroles qui viennent des pays anglo-saxons, je ne sais pas pourquoi… J’écoute beaucoup de podcasts en anglais, et peut-être que c’est même au niveau du vocabulaire ou de la langue elle-même que cela se passe… J’ai parfois l’impression que je comprends mieux, ou que j’avance plus. Mais en France et en francophonie, il y a quand même des choses passionnantes, je pense par exemple au podcast de Lauren Bastide, La Poudre, qui a été une grande source d’inspiration. Le féminisme blanc soi-disant universaliste est vraiment une illusion, il faut s’en détacher, il n’y a pas d’universalisme. Il y a des particularités et il faut les prendre en compte. Je pense au féminisme américain, en particulier aux féministes noires américaines qui ont été à l’intersection de plusieurs discriminations et qui ont une pensée plus large avec une forme de combativité peut-être plus joyeuse, plus populaire aussi. C’est vrai qu’en France, ce sont souvent des personnes issues de milieux très bourgeois qui avaient la parole sur le sujet du féminisme. Là, il y a des femmes de milieux beaucoup plus populaires avec un point de vue très intéressant aussi, moins intellectuel, plus concret parfois.

En ce moment j’écoute beaucoup de contes et de podcasts faits par et pour des travailleurs et travailleuses du sexe, des performeuses porno. Tout le débat qu’il y a en France autour de l’abolition de la prostitution, pour moi c’est un non-sens total. Bien sûr qu’il faut être contre la traite et l’esclavage sexuel, mais la prostitution en tant que profession, si elle est librement choisie, je ne vois pas en quoi on l’interdirait… Je suis très claire là-dessus.

En ce sens, tu rejoins le combat d’Ovidie ?

Oui, complètement. Parce qu’elle réfléchit énormément, y compris au female gaze, et elle revendique le fait de faire de la pornographie comme un geste féministe et militant. Si on dit « La pornographie, c’est se soumettre au regard des hommes », ça présuppose que toute la sexualité ne fait que s’adresser aux hommes, alors que non, il faut justement se réapproprier l’outil pornographie pour s’adresser à d’autres personnes et montrer autre chose, montrer d’autres pratiques, montrer des choses que même des hommes blancs hétérosexuels n’ont pas envie de voir. La pornographie traditionnelle mainstream, je n’ai pas envie de la voir, elle me fait du mal, elle me dégoute. La position de la femme, même de l’homme, elle me rebute. On n’a pas tous les mêmes goûts, on n’a pas tous envie de voir les mêmes choses.

Tu rejoins le mouvement Sex-positive, qui prône la réappropriation de l’intime comme acte politique ?

Complètement. Et cela veut aussi dire que quelqu’un qui est asexuel a un point de vue tout à fait valide. Quand on ne questionne pas ces normes-là, il y a aussi l’obligation, du coup, d’avoir des rapports sexuels si on est en couple. Et c’est aussi une question qu’on a le droit de poser et une position totalement valable. Cela fait partie du mouvement Sex-positive de dire « Si je n’ai pas envie de sexe, je n’ai pas envie de sexe, cela ne fait pas de moi quelqu’un de Sex-négatif. »

Outre Anaïs Nin, y a-t-il une autrice qui t’a influencée dans ta manière d’écrire et qui a contribué à forger ta vision de la littérature ?

Oui et non, parce qu’en fait, comme beaucoup de gens jusqu’à récemment, par défaut, j’ai lu plus d’hommes que de femmes. Il y a eu… alors, apparemment, elle serait un peu d’extrême droite, pas nette… mais quand j’étais ado, j’adorais les romans fantasy de Marion Zimmer Bradley. J’ai adoré parce que je trouve que pour une fois, on y trouve un peu plus de female gaze.

Plus récemment, Toni Morrison, justement, comme féministe noire américaine. J’entendais parler d’elle depuis longtemps et ça ne fait plus ou moins qu’un an que j’ai commencé à la lire, et c’est effectivement hyper fort. J’ai lu Beloved et là, je suis en train de lire les essais. C’est tellement fort comme elle parle du fait d’écrire et d’où on écrit, et de l’autocensure qu’il y a eu, même chez des gens qui étaient militants. Et elle, elle refuse un peu ça, parce que justement, dans Beloved ou dans certains écrits, elle décrit des choses qui sont extrêmement choquantes mais d’une manière très simple et très factuelle. Elle n’essaie pas de montrer l’horreur, elle dit juste ce qu’il se passe et c’est à chacun de réaliser.

Il y a eu Benoîte Groult qui a été très importante quand j’étais en fin d’adolescence. Une voix féminine forte, quelqu’un qui assumait des désirs. Tout ce qui touche à la sexualité m’a quand même toujours beaucoup intéressée, donc j’ai lu pas mal de gens qui arrivaient à intégrer ça à leur vie et à en parler dans des romans qui étaient assez autobiographiques. Et à en parler sans se cacher, sans passer par le biais de la fiction. Je trouvais ça vraiment intéressant et ça m’a pas mal aidée.

Au cinéma, en musique, en peinture, il y a des autrices qui t’ont influencée ?

Au cinéma, et c’est vraiment une rencontre hyper forte pour moi et un des films qui m’a le plus marquée, c’est La Leçon de piano. Jane Campion est la première réalisatrice dont j’ai vu les films, dont je connaissais le nom, dont je pouvais spécifiquement aller chercher des films au vidéoclub. La Leçon de piano, ça a été une claque esthétique, musicale, visuelle, tout quoi… J’en ai déjà parlé dans une autre interview mais vraiment aussi cette surprise, alors que j’avais 14 ans quand je l’ai vu, d’être tout à coup attirée par le corps d’Harvey Keitel qui était vieux, qui était un peu gros, qui était bizarre… Alors que moi, on m’avait toujours dit que j’étais censée être attirée par Brad Pitt. Et là, je n’en pouvais plus d’Harvey Keitel.

Et musicalement, Björk. Aujourd’hui, sa musique me parle un peu moins qu’avant, mais je garde une grande fascination pour son univers visuel.

As-tu déjà un nouveau projet solo en tête ?

Oui, mais il est encore très flou, c’est trop tôt pour en parler… Ce sera probablement un bouquin plus féministe, peut-être plus en colère que ceux d’avant. La question de la colère m’intéresse beaucoup. Comment l’exprimer et qu’en faire quand on la ressent.

Tu vas donc continuer à suivre des parcours de femmes ?

Oui, j’ai l’impression que les projets que j’écris moi-même, ils font forcément écho avec ce que je vis au moment où je les écris. Au moment où j’ai écrit Anaïs Nin, j’étais en couple depuis super longtemps, cela faisait 16 ans que j’étais en couple quand on s’est séparés. J’ai été célibataire pendant un moment, et maintenant je suis de nouveau en couple et j’ai de plus en plus de peine à être en couple hétéro. Je suis toujours, jusqu’à preuve du contraire, hétéro, mais c’est vraiment compliqué. J’ai beaucoup de colère et de conflits autour de ça et je n’ai pas du tout envie de renoncer au fait d’être amoureuse, alors je négocie les formes que prend le couple : je n’habite pas en couple, je refuse de cohabiter, je refuse plein de choses mais du coup, il y a beaucoup de négociation et beaucoup de colère. À me rendre compte de tout ce que j’ai accepté sans réaliser que cela me faisait du mal, avec quelqu’un qui n’était pas toxique, pas méchant, pas manipulateur… Mais le poids de toutes nos habitudes sociétales faisait que j’étais écrasée, je n’étais pas moi-même.

C’est fou comme on est nombreuses à faire ce constat… C’est invivable en fait. Tu as enlevé tes œillères et tu ne peux plus vivre dans ce moule-là. Ce n’est plus possible.

Ce n’est pas pour charger les hommes mais j’ai vraiment l’impression que comme ils ne souffrent pas fondamentalement de leur position, même si pour certains trucs ils en souffrent, mais ils ne s’en rendent pas forcément compte, ils ne déconstruisent pas, ils n’y travaillent pas et ceux qui y travaillent, ils y travaillent un peu du bout des doigts. C’est très frustrant d’avoir l’impression de devoir expliquer et porter seule la charge d’essayer de rendre cette relation meilleure. Et justement, il y a ce podcast Le cœur sur la table… L’avant-dernier s’appelle « L’infirmière et l’ingénieur » et parle de la charge émotionnelle au sein des couples et de comment, quand quelque chose ne va pas, à 98% des cas, c’est la femme qui fait les démarches pour améliorer. Que ce soit lire des livres ou proposer d’aller voir un thérapeute. Comme si les hommes se contentaient, pouvaient se contenter ad vitam aeternam d’un truc médiocre et un peu pourri, et qu’ils font semblant de ne rien voir. Et ils ont l’air de tomber des nues si tout d’un coup la femme dit « Bon ben puisque rien ne bouge, c’est fini »… Et je vois ça se reproduire partout autour de moi, c’est fou.

Mon prochain sujet va parler de cela, mais j’aimerais que ce soit sous une forme fantastique ou gothique. Ou je ne sais pas… Cela ne va pas être dans le quotidien réaliste contemporain, ça c’est clair.

À plusieurs reprises, tu as évoqué les podcasts que tu écoutes. Quels sont ceux que tu recommanderais ?

Le Cœur sur la table, et aussi Les Couilles sur la table.

Kiffe ta race parce que ça fait le lien entre différentes formes d’oppressions et ça aide vraiment à comprendre pourquoi les choses évoluent si peu au niveau du racisme et des préjugés qu’on a les uns sur les autres. Je pense qu’en tant que personne blanche, c’est vachement important de se rendre compte que, même si on n’est pas raciste, il y a plein de choses qu’on fait ou qu’on ne fait pas et qui entretiennent ces mécanismes et ces préjugés. En tant que femme, on se perçoit maintenant comme étant dans un système où on est les opprimées… Mais il faut aussi se resituer en tant que blanche, où là on est du côté des dominants. Et on a un rôle à jouer dans la déconstruction de cela aussi.

Je recommanderais La Poudre aussi. Dans La Poudre, Lauren Bastide interviewe à chaque fois des artistes, des femmes politiques, des écrivaines, des théoriciennes. Ça parle du sujet d’expertise de la personne qu’elle interviewe, mais toujours avec un female gaze très ample. C’est vraiment hyper inspirant et montre qu’il y a des expertes femmes partout. Lauren Bastide a récemment écrit un livre qui s’appelle Présente, un très bon livre sur la femme dans l’espace privé, politique, dans l’espace de la rue… Elle est journaliste et elle se base sur des chiffres pour montrer concrètement la réalité : pourcentages de la prise de parole, chiffres de féminicides, plein d’éléments concrets quand on essaie d’expliquer à des gens que ce n’est pas juste du ressenti, que ce ne sont pas juste des impressions, qu’il y a des études derrière. La Poudre a vraiment un côté journalistique très précis, très vigoureux.

Nicole Malinconi : « Les femmes ont raison de se battre pour faire tomber les préjugés liés à une société qui était hier sous domination masculine »

Nicolas Malinconi est une autrice belge qui bénéficie d’une reconnaissance publique et critique. L’autrice est entrée en littérature en 1985 avec Hôpital Silence, un roman autour de l’hôpital et du corps des femmes où l’avortement et la maternité constituent à la fois l’enjeu essentiel et la toile de fond du récit.

Quel auteur / quelle autrice citeriez-vous comme référence ou source d’influence ? Il n’est pas rare que l’on vous associe à Marguerite Duras ou Annie Ernaux. Revendiquez-vous cette filiation ?

Oui et non. C’est bien avec Marguerite Duras que je peux parler d’une filiation, avec elle exclusivement. C’est son écriture qui m’a donné le désir d’écrire. Les questions que je me posais depuis longtemps, le vœu imprécis d’écrire qui m’habitait ont trouvé une sorte de porte ouverte avec la découverte de ses livres ; son style m’a touchée et m’a donné le désir pour les mots.

Ensuite, quand mes livres sont sortis, on nous a associées, Annie Ernaux et moi, mais je ne parlerais pas d’une filiation. Nous sommes parties toutes deux de nos vécus pour certains de nos livres, mais quant à moi, c’est le rapport à la maladresse des mots, la difficulté de trouver les mots, les choses qui ne sont pas dites qui me poussent à écrire. Dire aujourd’hui quels auteurs m’influencent, cela tient avant tout à la façon dont l’écriture transcende l’« histoire », fait advenir un réel plus fort que l’histoire… Mais comment dire cela en si peu de mots ?… Cela peut aller de Proust, Nathalie Sarraute, Flaubert à Laurent Mauvignier…

Hôpital Silence est souvent associé au féminisme en littérature. Vous considérez-vous comme féministe ?

Hôpital Silence a été publié en 1985. À cette époque-là, l’avortement était encore (jusqu’en 1993) interdit par la loi belge et punissable de prison. Durant cinq ans auparavant, j’avais travaillé comme assistante sociale dans une clinique gynécologique avec le Docteur Willy Peers qui avait pris la responsabilité de transgresser la loi et de pratiquer l’avortement dans de bonnes conditions médicales pour que les femmes n’aient plus à avorter clandestinement au risque de leur vie.

Hopital silence a connu plusieurs rééditions depuis sa publication en 1985

Hôpital Silence n’a donc pas été écrit dans une optique ni sous une « étiquette » féministe ; les enjeux étaient plus forts ! Ce livre est lié à cette question qui était extrêmement brûlante dans ces années-là (70-80) et à la personnalité du Docteur Peers, qui d’abord s’était battu pour que les femmes aient le droit à la contraception. Il avait été sanctionné comme médecin pour avoir fait de la publicité pour les méthodes contraceptives car, à l’époque, il était interdit d’en parler.

Ensuite, il s’est battu pour que les femmes puissent avorter dans des situations dignes et respectueuses. J’ai choisi de travailler avec lui parce que je savais que j’allais m’engager à accueillir et écouter des femmes qui ne désiraient pas être mères et à les aider.

Aujourd’hui, on élève le féminisme comme une bannière, sans même trop savoir contre quoi on se bat, alors qu’à l’époque, les questions étaient vives et concrètes. La question de l’avortement devait être abordée de manière capitale.

J’ai, bien entendu, soutenu l’idée que les femmes puissent avoir un travail aussi bien rémunéré que celui des hommes, qu’elles aient accès à tous les droits de citoyennes au même titre que tous les hommes, qu’elles ne soient pas cantonnées dans leurs tâches ménagères et empêchées par ailleurs de travailler et d’avoir, si elles le souhaitaient, un métier. Cependant, si j’ai bien fait partie d’un petit groupe de femmes qui se réunissaient dans l’esprit d’une complicité féminine, il y a eu, très vite, un côté « anti-homme par principe » qui me gênait beaucoup, d’autant plus que j’étais mariée, à l’époque, avec un homme pour qui le partage des tâches ménagères ne posait aucun problème. Je me disais donc que je n’avais aucune raison, dans ma vie privée, de m’associer à ce combat « anti-mec ».

Je pense que c’est important de rester dans la nuance.

Comment définiriez-vous le féminisme ?

Les femmes ont raison de ne pas se laisser vivre des situations opprimantes de soumission qu’elles n’ont pas désirées, de violences subies dans leur couple, d’inégalités ou d’injustice à l’égard de leur travail ou de leur rémunération ou de leur accès à certains postes professionnels. Les femmes ont raison de se battre pour faire tomber les préjugés liés à une société qui était hier sous domination masculine. Ce qui m’étonne et me rend perplexe, c’est cette dimension « anti-homme » qui a pris de l’ampleur au cours de ces dernières années et qui ne jouera pas en faveur des femmes, ne les rendra pas plus femmes ou plus féminines parce qu’elles s’opposent ou sortent leur hargne contre les hommes. Le féminin, ce n’est pas vouloir un pouvoir qui équivaudrait ou même surpasserait celui des hommes. D’ailleurs, le féminin n’est pas la propriété des femmes, ce n’est pas quelque chose sur quoi mettre la main ; c’est une singularité à cultiver, à faire émerger.

Je pense que pour mener ce combat de manière juste, il faut soutenir des choses essentielles pour la dignité d’une femme. La haine contre les hommes ne nous mènera nulle part.

Malika Madi : « En tant que femmes, nous sommes nées avec une difficulté plus grande de trouver une place »

Malika Madi | © AML (Archives et Musée de la Littérature)

Malika Madi est une autrice belge d’origine algérienne. Son roman Nuit d’encre pour Farah a remporté en 2000 le Prix de la Première œuvre de la Communauté française de Belgique. Dans son travail d’écriture, l’autrice ne craint pas d’aborder des sujets complexes tels l’immigration, le racisme ou encore la religion. La question de l’égalité des genres occupe également une place importante dans son œuvre.

Quel auteur / quelle autrice citeriez-vous comme référence ou source d’influence ?

Je ne citerais pas un auteur ou une autrice mais des livres qui m’ont marquée. En tant que Belge d’origine algérienne, je me suis beaucoup intéressée à la littérature française, à des auteurs comme Vian ou Gary. Quand j’étais adolescente, la connaissance de la littérature belge se limitait à Maeterlinck ou Simenon. Ensuite, je me suis intéressée à la littérature russe, dont l’imaginaire me faisait rêver tout en me rappelant le climat belge qui, à l’époque était plus rude qu’aujourd’hui!

Plus tard, je me suis tournée vers des auteurs comme Alessandro Barrico ou Jorge Amado qui parvenaient à créer une œuvre en parlant de leur culture. Ils atteignaient un axe qui m’intéressait pour l’écriture. Ces questions de culture et d’immigration sont inévitablement liées à la place de la femme dans la société. Nous sommes un tout, nous sommes composés de 1001 facettes que nous ne pouvons isoler. En tant que femme nous sommes mère, fille, autrice, citoyenne, … Je m’intéresse également énormément à l’œuvre de Nancy Huston, à l’évolution de sa pensée concernant la maternité et la création.

Vous considérez-vous comme féministe ?

Il faut mettre en avant la cause des femmes. En tant que femmes, nous sommes nées avec une difficulté plus grande de trouver une place, c’est une réalité mais nous ne pouvons faire fi des hommes. Contrairement à Simone de Beauvoir, je pense que l’on naît femme et que nous avons une physiologie qui est en lien avec notre psyché. Pour elle, la maternité est une aliénation de la femme. Selon moi, c’est justement l’inverse : la maternité est, pour moi, une exploration de soi. Ce qui me pose problème, ce sont les féministes qui établissent des règles générales pour des individualités.

Je suis pour une égalité homme-femme, mais je revendique ma singularité de femme.

Comment définiriez-vous le féminisme ?

Le féminisme est multiple, variable et relatif en fonction des cultures. Nous avons la chance de vivre dans un pays de droits et de libertés où nous pouvons choisir notre destin. Chacune d’entre nous peut vivre sa féminité, ses choix professionnels ou autres comme elle l’entend. Ce qui me dérange, c’est l’injonction. Pour certaines femmes, la liberté, le bonheur, l’équilibre, c’est s’occuper de ses enfants. Pour d’autres, c’est la carrière qui prime. Selon moi, il faut encore travailler sur le regard que l’on porte sur les choix que l’on peut faire. Bien sûr, il y a la question plus globale de l’égalité salariale, des droits, mais dans ce cas, c’est un combat citoyen. Les hommes doivent être associés à ce combat féministe. Il faut également durcir les lois sur le harcèlement pour qu’il y ait une prise de conscience.

Cependant, il faut garder à l’esprit que tout est relatif, que ces questions de féminisme sont perçues différemment d’un pays à l’autre. Le féminisme se construit également en lien avec son vécu. Il n’y a pas un féminisme meilleur qu’un autre. Pour moi, le féminisme est un combat très individuel. Ce sont des individualités qui se retrouvent dans un collectif, mais ce n’est pas une voix unique : ce sont des voix différentes qui revendiquent chacune des combats différents.

En tant qu’artiste (écrivain, poète, peintre), on apporte une pierre singulière à un édifice mais chaque pierre est différente.

Alix Garin : « Je me considère comme engagée par la manière dont je laisse infuser le féminisme dans mes œuvres artistiques »

Alix Garin | © Robin Nissen

Alix Garin est une jeune autrice belge de bande dessinée. Elle a publié en 2021 un roman graphique intitulé Ne m’oublie pas, qui a connu immédiatement le succès commercial et critique. Déjà récompensé de nombreuses fois, notamment par le Prix Rossel du roman de bande dessinée, Ne m’oublie pas est construit autour de deux personnages féminins et de la relation complice qu’entretien l’héroïne de la bande dessinée, Clémence, avec sa grand-mère, Marie-Louise.

Alix, te considères-tu comme féministe ? Est-ce que pour être féministe, il faut s’engager ?

Personnellement, je me revendique comme féministe. Après, qu’est-ce qu’on veut dire par « engagée » ? Je me considère comme engagée par la manière dont je laisse infuser le féminisme dans mes œuvres artistiques, œuvres qui sont lues et qui peuvent donc résonner. Je me dis que ce sont de toutes petites graines qu’en tant qu’artistes, on plante dans l’esprit des gens et qu’on fait germer si possible, mais en tout cas, qu’on sème.

Après, je pense que l’on peut être féministe sans s’engager. Même si on n’a pas l’impression de s’engager, remettre un peu en question ce qu’on nous apprend, c’est déjà être féministe. On n’est pas obligés de faire des manifs ou des collages pour pouvoir se qualifier de féministe.

Après, il y a tout ce débat : est-ce qu’on peut s’auto-qualifier de féministe ? Qui peut le faire ? Qui ne peut pas le faire ? À quel courant du féminisme on se rattache ? Tout cela c’est compliqué, tellement compliqué que ça peut intimider les non-initiés.

Là, récemment, je viens de signer un reportage pour TOPO sur le groupe de collages féministes à Nantes. J’étais avec une journaliste qui s’appelle Elsa Gambin et j’ai dessiné le reportage. Et ça a été compliqué à réaliser comme reportage, parce qu’en fait elles s’opposaient à la publication. Dans le reportage, Elsa citait le fait que c’est Marguerite Stern qui a créé ce mode d’expression via le collage sur les murs des villes et que ça a été repris par différents groupes partout, en Europe, et au-delà. Et les colleuses ont dit : « Il est hors de question que notre nom figure aux côtés de celui de Marguerite Stern dans le reportage. Parce que c’est une TERF [NB : utilisé pour « trans-exclusionary radical feminist » , ce terme désigne une personne qui se revendique du féminisme mais exclut les personnes trans], elle est transphobe ». Ça, au sein de la rédaction de TOPO, ça a été un gros débat parce qu’il est hors de question que qui que ce soit impose au magazine comment il traite son sujet.

Qu’est-ce que le féminisme pour toi ?

Pour moi, le féminisme, ce serait de ne pas se laisser assigner à des rôles, à quoi que ce soit de prédéterminé. En termes de rôles, d’état d’esprit, de traits psychologiques, de métier, de physique. Et ça, ça vaut autant pour les femmes qui sont très soumises à ce genre d’injonctions que pour les hommes et pour tout ce qu’il y a entre les deux.

Ces rôles sont évoqués dans ta BD, lorsque Clémence affirme : « Les filles me détestent, elles disent que je suis un garçon. Les garçons me détestent, parce que je suis une fille ».

La cour de récré, c’est l’endroit le plus genré de la terre, horrible. Et où les rôles sont incroyablement marqués…

Il faudrait laisser le droit aux gens d’être des gens sans les enfermer dans quoi que ce soit… C’est un monde dans lequel j’aurais envie de vivre, où tout ça, ce serait des non-sujets. Comme l’orientation sexuelle de Clémence dans mon livre Ne m’oublie pas… Parce que souvent, on me dit « Clémence est lesbienne ». Clémence n’est rien du tout, elle couche avec une fille mais… elle est non hétérosexuelle, voilà. J’aimais bien laisser cette porte ouverte, et cela fait partie de sa personnalité et de sa back story, mais ça n’est pas du tout un sujet dans le livre. Tu me demandais « Qu’est-ce qui fait de ce livre un livre féministe ? », je pense qu’il y a ça aussi : le fait que ce soit un non-sujet et que ce soit juste communément admis. Et pour moi, c’était important. L’étape suivante c’est qu’on ait des héros qui ont des caractéristiques et qui évoluent dans une histoire dont ce n’est pas le thème. Au même titre que « Elle est brune, elle mesure 1,75m, et elle a une grand-mère » quoi.

La génération actuelle sera déjà beaucoup plus éveillée au féminisme, du fait qu’on en parle plus, et c’est très chouette. Mais a contrario, je pense que cela va engendrer une sorte de réaction épidermique inverse. Aujourd’hui, on est dans une époque où il faut toujours polariser. Et ça, c’est dû aux réseaux sociaux à 100 %. Il faut que les sujets soient clivants pour entrainer de la réaction, du clic, et tout le monde doit s’aligner là-dessus parce que c’est devenu la nouvelle norme, parce que ça catalyse l’attention des gens. Pourtant, on peut être modéré, on peut être centriste, on peut juste ne pas prendre de position ferme et voir les choses en gris ou avec beaucoup de nuances, ou tempérer ce que l’on dit. Aujourd’hui, le féminisme fait partie de ces sujets super polarisants alors que je crois qu’on peut juste dire « Moi je suis féministe parce que j’ai envie que les femmes aient les mêmes droits que les hommes », c’est tout à fait valable. Et en même temps, on peut dire « Je suis féministe mais je ne suis pas d’accord avec tout un tas de choses qui font partie de certaines sphères féministes ». C’est ce qui rend ce qualificatif difficile à utiliser parce que c’est un peu fourre-tout aujourd’hui, « féminisme ». Ça veut tout et rien dire…

Du coup, ce qui donne cette portée féministe à Ne m’oublie pas, c’est… en fait, ce n’était pas du tout une question que je m’étais posée au moment d’écrire l’histoire mais, en même temps, je savais que c’était un ouvrage qui pourrait être catégorisé comme tel du seul fait que c’est un roman graphique écrit et réalisé par une femme qui met en avant un très fort female gaze, avec cette héroïne qui est une femme cisgenre, et qu’il aborde des thématiques qui touchent trois générations de femmes. Il n’y a presque que des femmes en fait dans ce roman. Et je trouvais ça bien, équilibré, parce qu’en même temps, moi ce que je veux faire, c’est de la fiction, donc pas forcément faire rentrer au chausse-pied des revendications. Mais en même temps, elles sont là, en filigranes, et c’est surtout ça qui me tenait à cœur.

Extrait de Ne m’oublie pas | © Alix Garin / Le Lombard 2022

Tu cites Annie Ernaux en début de livre (« S’annuleront subitement les milliers de mots qui ont servi à nommer les choses, les visages des gens, les actes et les sentiments, ordonné le monde, fait battre le cœur et mouiller le sexe. »), qu’est-ce qui t’a poussée à reprendre une citation des Années ? Annie Ernaux se revendique elle-même comme féministe.

J’ai découvert Annie Ernaux quand j’étais en train de dessiner Ne m’oublie pas, donc je l’avais déjà entièrement écrit. Je l’ai découverte via France Culture qui a fait une lecture des Années avec interprétation par des acteurs etc., c’était bouleversant… J’ai écouté tous les épisodes et j’étais en larmes. J’ai donc commencé par lire Les Années, et cela a été une gifle énorme… J’ai tout, tout aimé. Sa démarche, son écriture, le recul qu’elle parvient à avoir sur sa propre expérience, qu’elle met en évidence. Cette espèce de subjectivité objective, je trouve ça fascinant. Dans Les Années, en plus, la thématique, c’est la mémoire. Annie Ernaux, je trouve qu’elle a ce talent d’arriver à mettre le doigt sur des choses, des sentiments, des souvenirs très ténus et qui sont des catalyseurs pour nos propres expériences, nos propres souvenirs. C’est brillant.

Tu as dessiné pour le journal Spirou il y a peu de temps.

C’était au début du mois de juillet, quand Spirou m’a proposé de participer à leur rubrique « Spirou et moi » où un auteur parle de sa relation avec Spirou. Là aussi, c’était un immense honneur, parce que Spirou, c’était toute mon enfance, c’était une déclaration d’amour.

Tu y évoques une série en particulier…

Il y a Les Nombrils. J’étais vraiment fan, c’est un des sommets de la bande dessinée francophone d’humour je pense. Au départ, ce sont juste des gags en une page sur ces pestes qui sont très attachantes mais qui sont méchantes comme des poux. Il y en a une bête, une maligne, et une troisième qui est la vraie gentille, mais qui veut rester avec ses copines, et qui du coup se fait maltraiter par elles… Mais de cette base somme toute assez simple, la série se développe et crée des arcs narratifs très modernes pour chaque personnage. C’est drôle, c’est vraiment marrant. Bon, on aime ou on n’aime pas l’humour mais moi ça me fait pleurer de rire. Et du coup, pour moi, c’est une source d’inspiration énorme.

On parle de féminisme… Mais quand on ouvre cette BD-là, on se dit a priori qu’il ne va pas être question de cela…

Pour moi, c’est super féministe. C’est un trio d’héroïnes. Et à propos du fait que ce sont des pimbêches dont le string dépasse du pantalon etc., c’est une vision de la femme qui est remise en question par les autres personnages… …

Tu rêvais déjà jeune ado, même petite, de devenir autrice de bande dessinée ?

Oui, je rêvais déjà d’être autrice quand j’étais enfant. C’est une amie de ma mère qui m’a appris comment faire de la BD. Elle a tracé 6 cases en gaufrier et m’a dit « Tu peux raconter des histoires avec ça » et je ne me suis plus jamais arrêtée. Quand je suis arrivée à Saint-Luc, j’ai décuplé ma connaissance de la bande dessinée, qui était somme toute assez limitée. Elle était encore très axées sur les œuvres d’auteurs, avec quelques femmes, mais rares : Florence Cestac par exemple. Et puis petit à petit, en fouillant dans les bibliothèques, je suis tombée sur des autrices femmes. Je pense que la première qui m’a vraiment fort influencée, c’est Aude Picault. Elle a réalisé Idéal Standard, L’air de rien… J’adore son trait. Et pour en revenir à aujourd’hui, je ne dirais pas que le genre de l’auteur est un critère de choix, je choisis au feeling mais je suis souvent attirée par des récits de femmes parce qu’elles abordent des thématiques que j’aime, des thématiques qui me touchent, elles ont une sensibilité qui me parle en tant que femme.

Les entretiens de Léonie Bischoff et Alix Garin ont été menés par Violaine Gréant. Laura Delaye a réalisé les interviews de Malika Madi et Nicole Malinconi.

© Objectif plumes, mars 2022