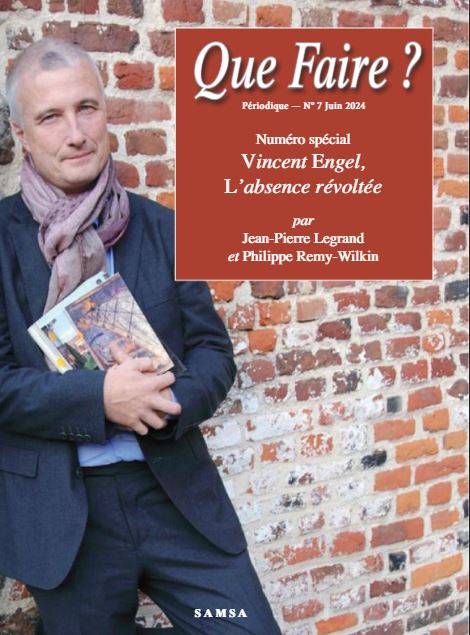

Que Faire ? n°7 : Vincent Engel. L’absence révoltée

Créer des mondes de fiction, construire des « romansonges » dans le sillage du « mentir-vrai » d’Aragon, laisser courir sa pensée, son imaginaire sur une multitude de claviers d’orgue… telles sont les trois thèmes musicaux qui se dégagent si l’on tente de condenser l’œuvre de Vincent Engel, tout à la fois écrivain, dramaturge, professeur de littérature contemporaine à l’Université catholique de Louvain, directeur de revue (il a repris la direction de Marginales ), directeur du Pen Club Belgique, éditeur. Dans le numéro 7 de la revue Que faire ? , les écrivains Jean-Pierre Legrand et Philippe Remy-Wilkin consacrent un dossier éblouissant qui se focalise sur le cycle toscan intitulé Le monde d’Asmodée Edern (réédité en 2023, Asmodée Edern & Ker Éditions). Œuvre majeure de Vincent Engel, le quatuor Retour à Montechiarro (Fayard, 2001), Requiem vénitien (Fayard, 2003), Les absentes (Lattès, 2006), Le miroir des illusions (Les escales, 2016), précédé par Raphael et Laetitia (Alfil/L’instant même, 1996), couronné par Vous qui entrez à Montechiarro (Asmodée Eder, & Ker Editions, 2023), délivre une saga romanesque qui, traversant des générations, des époques, auscultant les dessous de l’Histoire, se tient sous le regard d’un personnage éternel, Asmodée Edern. Comme l’analysent Jean-Pierre Legrand et Pierre-Remy Wilkin, Asmodée Edern s’éloigne de la figure démoniaque d’Asmodée dans l’ Ancien Testament et campe un ange bienveillant.Afin d’interroger le cycle toscan de Vincent Engel, qui, sous certains aspects rappelle Le quatuor d’Alexandrie ou Le quintet d’Avignon de Laurence Durrell, les auteurs plongent à mains nues dans l’architecture de chacun des tomes, mettent en évidence la maestria du romancier dans les jeux de construction formelle, le fil rouge de la musique, les questions de la judéité, de la condition humaine (baignée par l’ombre lumineuse d’Albert Camus), des luttes au niveau individuel et collectif entre les forces du bien et du mal ou encore les amours magiques, impossibles. On voyage entre l’analyse des périodes charnières de l’Italie que Vincent Engel met en scène, du repérage des récurrences de séquences historiques prises dans la répétition d’invariants anthropologiques et le décryptage des jeux littéraires, entre les lignes contrapuntiques des thèmes et des personnages et les mises en abyme du vécu, de la pensée de l’auteur dans les plis de la fiction. Vincent Engel a offert une machine de guerre romanesque et littéraire de très haut vol, qui combine la création pure et l’autofiction mais sans ostentation, sans « mauvais égocentrisme », l’appréhension du monde et de l’autre passant nécessairement par une quête de soi ouverte et généreuse, la construction d’un récit. Levier d’une action sur le réel, d’une relecture plurielle des faits soumis à l’imaginaire du créateur, la fiction s’inscrit, pour Vincent Engel, dans un art romanesque générateur de complexité. Au travers de ses dédales, de ses puissances illimitées, de ses brouillages entre vécu et réalité, par l’art d’une variation dans la focale, la fabulation permet de dévoiler des pans de réel, de faire de l’imaginaire un royaume à effets réels. Elle s’affirme comme une terre de mots apte à libérer des vérités cachées, insupportables ou désireuse d’enfouir les vérités intimes et extérieures sous des voiles qui les rendent inaccessibles. Évoquant le personnage d’Asmodée Edern, alias Thomas (ou Tommaso) Reguer, Vincent Engel écrit : « il n’a d’autre volonté que d’ouvrir les êtres qu’il croise aux multiples destinées qui s’offrent à eux. » On y lira un autoportrait du romancier. Le romancier en tant que jongleur qui assemble les facettes de vies diverses afin d’en jouer comme d’un miroir qu’il nous tend. Véronique Bergen Plus d’information Vincent Engel, né en 1963, est devenu assez jeune, au tournant des années 2000, dans le sillage de ses romans Oubliez Adam Weinberger (2000) et Retour à Montechiarro (2001), une figure référentielle de nos lettres. Un parcours très riche et très varié, dont rendent compte sa fiche Wikipedia ou son site personnel, impressionnants (il enseigne la littérature contemporaine à l’Université Catholique de Louvain, il a monté des spectacles avec Franco Dragone, écrit plusieurs pièces de théâtre, etc.). Celui d’un auteur aux dons multiples mais d’un homme très engagé aussi (il a repris la direction de la revue Marginales ou du Pen Club Belgique, créé le site mémoriel Liber Amicorum, etc.). J’ai lu naguère avec plaisir quatre de ses livres (Les diaboliques, Alma viva, Les vieux ne parlent plus, Le miroir des illusions) mais une cinquième lecture, celle de son renommé Retour à Montechiarro, m’a bouleversé : je me sentais plongé dans un ouvrage majeur, d’une puissance rarement croisée en francophonie. Une sollicitation de la Revue générale m’a présenté l’opportunité de lui consacrer un article, paru en mars 2023. Lors de la préparation de celui-ci, en fin 2022, un échange avec l’auteur m’a révélé ce que j’assimilais à un deuxième signe (une deuxième synchronicité jungienne ?) : l’ensemble du « cycle toscan » allait être réédité en mai 2023. Je me suis immergé dans la fresque complète. Sa richesse et sa capacité à se renouveler m’ont sidéré, elles appelaient un traitement original et approfondi, j’ai sollicité l’intervention de Jean-Pierre Legrand, mon complice de maints dossiers dialogiques (Véronique Bergen, Luc Dellisse,…

Déjà en 1936, le régime nazi évacue des collections publiques les œuvres d’art « dégénéré ».…

Les éditions EPA inaugurent une nouvelle série, dédiée au monde de la mode, en collaboration…