Résultats de recherche pour “les auteurs” 241 à 270 (899)

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

Prix du Roman noir de la Foire du Livre de Bruxelles : appel à manuscrits

Vous écrivez des polars, des thrillers ou des romans noirs ? Le Prix du Roman noir…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

Bourses de soutien en Littérature de Jeunesse

La Fédération Wallonie-Bruxelles octroie des bourses de soutien aux auteurs et autrices ainsi qu'aux illustrateurs et illustratrices en Littérature…

Appel à candidatures : Prix du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles décerne chaque année…

« Il n’y a que les imbéciles qui ne soient pas gourmands. On est gourmand comme on est artiste, comme on est poète ». Incitant le lecteur au péché de gourmandise, Yves Namur cite Guy de Maupassant dans son introduction aux actes du colloque consacré à La cuisine de nos écrivains qui s’est tenu en octobre 2021, à l’occasion du centenaire de l’Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique. La gourmandise est en effet de mise pour évoquer un sujet d’une telle ampleur. C’est que les écrivains ne manquent pas, qui ont fait de la nourriture un sujet à part entière ou la métaphore de leur art, et du repas, le subtil décor de leur roman ou le symbole de l’appartenance sociale de leurs personnages. Et que l’on ne s’y trompe pas, les auteurs et autrices dont il est question ici, « nos écrivains », sont belges ou français. Ce sont les écrivains de notre patrimoine littéraire, ceux qui ont façonné (et façonnent encore) notre imaginaire. La gourmandise, comme la littérature, n’a pas de frontière. Ainsi, Jean Claude Bologne parle de Flaubert, Zola et Proust dans un chapitre consacré à « l’architecture pâtissière » quand Jean-Baptiste Baronian se penche sur Baudelaire et ses découvertes culinaires belges, notamment.Les liens entre les écrivains et la nourriture, c’est aussi l’appétit d’écrire de Claire Lejeune qui a dû quitter l’école à seize ans, à la mort de sa mère, pour nourrir ses frères et a eu la révélation de l’écriture comme « autogenèse » en cuisinant pour son propre foyer des années plus tard.« La relation à la cuisine n’est évidemment pas la même pour un homme ou pour une femme », remarque Danielle Bajomée qui rappelle les réflexions d’Annie Ernaux et Mona Chollet sur le sujet. « [ T ] ête » mais aussi « bouche gourmande », Claire Lejeune écrit pourtant peu sur les nourritures terrestres. Comme Marguerite Duras, elle rédige un livre de recettes, mais elle le destine à sa sphère intime. Les recettes, glanées çà et là, sont familiales surtout, et se transmettent comme la mémoire des anciens.La présence de la nourriture en littérature se mue également en « hantise du repas » chez Huysmans. Comme le rappelle André Guyaux , de Des Esseintes ( À Rebours ) qui refuse de s’alimenter à Folantin ( À vau-l’au ) pour qui se nourrir est une obsession, la cuisine est capitale dans l’œuvre huysmansienne.Omniprésente dans la littérature, belge ou française, contemporaine ou patrimoniale, la nourriture l’est aussi dans la langue. Daniel Droixhe évoque les écrivains et philologues membres de l’Académie qui se sont attardés sur l’alimentation dans les dialectes de Wallonie. Il cite, par exemple, Pierre Ruelle et son ouvrage intitulé Dites-moi d’où viennent ces mots borains ?, dans lequel il est question de « l’âte levée » et de « grogne », mais aussi la poésie de Willy Bal et sa savoureuse description des fruits de saison, comme les « frambôjes » et les « pètches ». Après avoir distingué proverbe, dicton et phrase situationnelle, Jean Klein décortique la récurrence des aliments dans ce type d’énoncés.Enfin, évoquant, entre autres, Giono, Mallarmé et Maurice des Ombiaux, en guise de mise en bouche, Yves Namur s’attarde ensuite sur Thomas Owen et Marcel Thiry. L’œuvre de Thomas Owen, Les sept péchés capitaux, retient son intérêt pour son interrogation sur la figure du gourmand, bon gros paisible, accueillant, engourdi par la digestion ou […] être primitif et sanguinaire, trouvant son plaisir à mordre, à jouer de la dent ? mais surtout pour son portrait élogieux du personnage d’Igor bien bel homme […] qui ne vivait que pour manger. Chez Marcel Thiry, c’est le personnage d’Octave et son repas au Béfour (référence au restaurant parisien, Le Grand Véfour), décrit dans Comme si , qui fait l’objet de l’attention de l’Académicien.Et c’est avec une incitation à la gourmandise qu’Yves Namur clôture les actes d’un colloque qui ouvriront incontestablement l’appétit aux découvertes littéraires, sociologiques et linguistiques. Laura Delaye Plus d’information Le présent livre rassemble les actes d’un colloque organisé sur le thème de la cuisine de nos écrivains. Y ont contribué avec brio plusieurs membres de l’Académie qui ont tour à tour évoqué l’œuvre de quelques-uns de leurs prédécesseurs – Willy Bal , Maurice Delbouille , Jean Haust, Claire Lejeune , Thomas Owen , Maurice Piron , Pierre Ruelle , Marcel Thiry … – ainsi que les écrits de Joris-Karl Huysmans ou Charles Baudelaire. Quelques proverbes savoureux et l’«architecture pâtissière», envisagée…

Le Voyage en Oïlie XX . Une initiative très originale , à la base de laquelle on trouve Annie Rak et Roland Thibeau. Une écriture collective itinérante: qu’est-ce donc à…

Bourses d'aide à la création en littérature de jeunesse

Appel complémentaire dans le cadre des mesures de renforcement des soutiens aux projets en littérature de jeunesse…

Prix des lycéens 2022-2023 : les cinq finalistes

Les cinq finalistes du Prix des lycéens de littérature 2022-2023 sont connus. Les élèves participants vont à présent avoir le plaisir…

Résidences d’écriture au Québec : appel à candidatures

Dans le cadre d’un accord d’échanges entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, WBI et le CALQ, deux auteurs…

Prix Ottignies Louvain-la-Neuve de la Nouvelle : appel à candidatures

Le prix Ottignies Louvain-la-Nouvelle connait une deuxième édition en 2022. L’appel à…

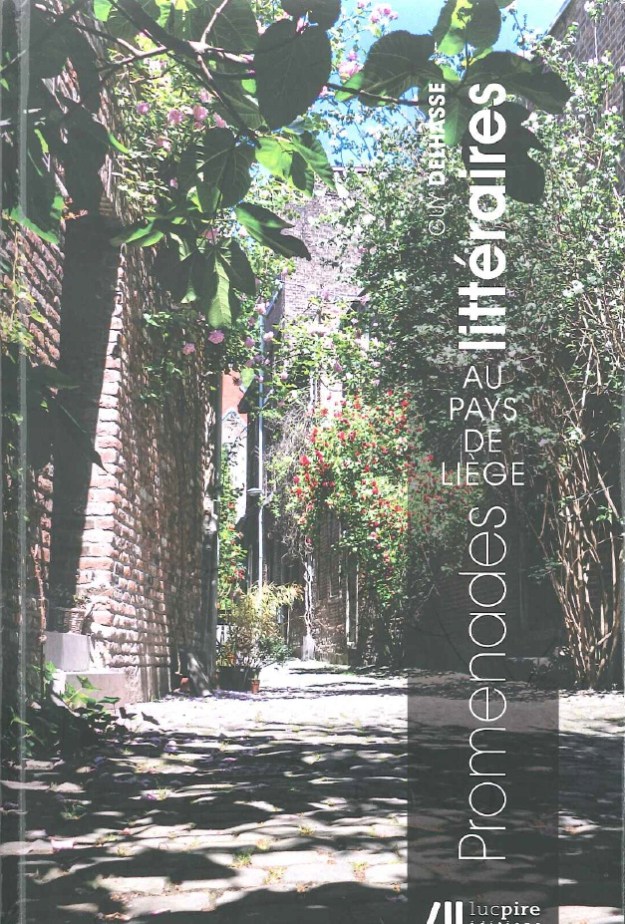

Promenades littéraires au pays de Liège

Guy Delhasse est un récidiviste. N’a-t-il pas déjà publié une demi-douzaine de guides littéraires depuis 2007, fruits de flâneries…

Les recettes du polar sauce Lapin

Comme Joseph Delmelle jadis ou Joël Goffin naguère, Guy Delhasse est un chasseur de fantômes d’écrivains, c’est-à-dire qu’il s’est donné…

À voix haute. Poésie et lecture publique

Ses lecteurs fidèles savent que Jan Baetens ne s’empare jamais d’une question à la légère, si décalée semble-t-elle par…

Il ne pouvait y avoir meilleure collection que celle dirigée chez Academia par Marc Bailly pour accueillir le premier roman (après un livre «…

Une histoire du théâtre belge de langue française (1830-2000),

Dans l’avant-propos à la réédition de son essai qui retraçait, en 1995, Une…

S’engouffrer dans les méandres du fleuve Pirotte n’est pas une mince affaire. D’autant que les nombreux affluents qui s’y rencontrent sont là pour…

L’entame dégage un parfum de saga Malaussène , avec un garçon pas très assuré qui se frotte à l’édition, sa machine infernale, la difficulté de se faire…

Devenir oiseau : introduction à la vie gratuite

Après un premier pan d’existence en tant que comédienne, metteuse en scène, scénariste et réalisatrice,…

Des traversées et des mots. Écritures migrantes

Voici une initiative originale née dans la foulée de la Foire du livre : rassembler en un recueil des textes écrits…

Bruxelles. De Waterloo à l’Europe

Après les deux premiers tomes Bruxelles. Des Celtes aux ducs de Bourgogne, Bruxelles. De Charles Quint à la Révolution brabançonne , le tome 3 Bruxelles. De Waterloo à l’Europe couronne le roman graphique consacré à l’histoire de la ville. Comment raconter une ville, son évolution, ses hauts faits historiques, politiques, sociaux, culturels, son essor ou son déclin ? Comment en faire le personnage d’un récit ? Quels événements privilégier ? Sous quel prisme les présenter et comment les articuler les uns aux autres ? Sur un scénario, des dialogues d’Hugues Payen, une documentation et des textes historiques d’Arnaud de la Croix, l’ouvrage choisit de retracer l’histoire de la ville (de la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815 à Bruxelles, capitale de l’Europe) en accentuant des scènes parfois minorées afin de produire une lecture autre d’une séquence historique. En lieu et place d’un fil rouge reliant des macro-événements, le récit rouvre le passé en exhumant des acteurs de l’ombre, des faits négligés ou secondarisés, par exemple la figure d’Edith Cavell qui sera fusillée par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale, l’anarchiste Gennaro Rubino qui, voulant venger les morts lors d’une manifestation pour le suffrage universel à Louvain et déclencher une insurrection populaire par un régicide, tenta en 1902 de tuer le roi Léopold II (ce dernier fut indemne) ou encore l’incendie de l’Innovation en 1967. Non seulement aux faits « incontournables » de l’histoire (soulèvement contre la tutelle des Pays-Bas, contre le joug de Guillaume d’Orange, mouvement en faveur de l’indépendance de la Belgique, cristallisation des émeutes en révolution, Première et Deuxième Guerre mondiale, Bruxelles siège de la Commission européenne…) viennent s’ajouter des faits habituellement négligés, mais les macro-faits sont eux-mêmes déchiffrés selon des angles novateurs. La puissante évocation des acteurs de la révolution belge (Louis de Potter, Filippo Buonarotti…), les émeutes qui éclatent à la fin de La Muette de Portici à la Monnaie, la proclamation de l’indépendance de la Belgique en 1830 laissent ouverte la question : s’est-il agi d’une révolution bourgeoise ou prolétarienne ?Nouvel exemple d’un pas de côté dans l’écriture de l’Histoire : on sait qu’après 1830, Bruxelles fut la terre d’accueil des exilés politiques, des proscrits. Au lieu de se focaliser sur les figures engagées de Victor Hugo, Marx, Engels ou Bakounine qui trouvèrent refuge à Bruxelles, les auteurs ont préféré jeter leur dévolu sur la ballade de « l’époux infernal et de la Vierge folle », sur Verlaine qui tira sur Rimbaud et fut incarcéré à Mons.Si l’indépendance du Congo, la grève générale de l’hiver 1960-1961 contre le programme d’austérité ne font l’objet que d’une simple mention, l’affaire du faux Soir imprimé sous l’occupation allemande le 9 novembre 1943, l’Expo de 1958, les tensions régionales, séparatistes donnent lieu à d’amples développements.On louera la méthodologie adoptée qui, d’une part, révèle des pans moins connus de la scène historico-politique…

Positions pour la lecture. Promenades lectures-écritures-ateliers

Bien rares sont les auteurs qui sortent tout armés de leur écriture première.…

Paroles données, paroles perdues ?

SYLLOGE , Paroles données, paroles perdues ? , MaelstrÖm, 2020, 276 p., 14 €, ISBN : 978-2-87505-362-6« […] Enfin, commençons. […] Bonjour,…

- Page précédente

- 1

- …

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- …

- 30

- Page suivante