Titulaire d’un doctorat consacré à l’engagement dans la literature belge contemporaine, Marie Giraud-Claude-Lafontaine est chercheuse à l’Institut de littérature comparée Margarida Losa à l’Université de Porto. Sa fiche de lecture (2015) consacrée au recueil de nouvelles Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part d’Anna Gavalda a été traduite en cinq langues.

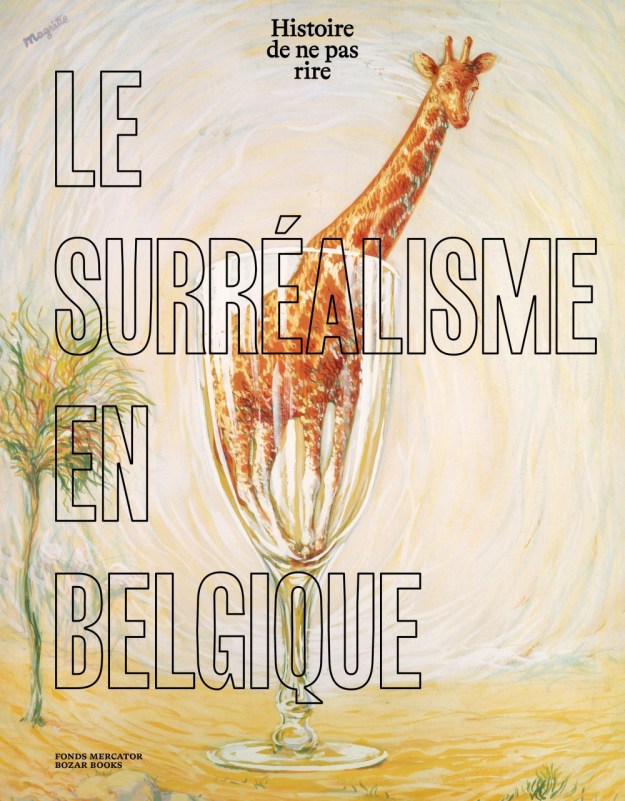

Histoire de ne pas rire. Le surréalisme en Belgique

À l’origine, Histoire de ne pas rire est le titre donné en 1956, par Marcel Mariën, qui en est l’éditeur à l’enseigne des Lèvres nues, aux écrits théoriques de Paul Nougé (1895-1967). Au dos de l’ouvrage figure un encart en lettres capitales : « Exégètes, pour y voir clair, rayez le mot surréalisme » . Ce n’était pas la première fois que Nougé prenait ses « distances » avec le mot surréalisme, qu’il avait déjà indiqué plus tôt utiliser simplement « pour les commodités de la conversation » . Il n’en reste pas moins que Nougé, dès l’automne 1924 – et indépendamment de la publication par André Breton du premier Manifeste du Surréalisme – constitue avec Camille Goemans et Marcel Lecomte le trio fondateur des activités surréalistes en Belgique, par l’édition d’une série de tracts ironiques sous le nom de « Correspondance » , visant les milieux littéraires et artistiques, essentiellement français, de l’époque. Si l’on s’en tient à la chronologie, il est donc naturel (comme il en va de même pour le Manifeste de Breton), que l’on commémore en 2024 le centenaire du mouvement surréaliste, qui rayonna durant plusieurs décennies non seulement en France et tout particulièrement en Belgique, mais également en Europe et sur d’autres continents. Deux expositions, l’une au Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (Imagine ! 100 Years of International Surrealism, jusqu’au 21 juillet ) , l’autre à Bozar (Histoire de ne pas rire. Le surréalisme en Belgique) donnent ainsi la possibilité de découvrir les œuvres et le parcours de nombreux artistes, écrivains, poètes qui ont donné au surréalisme en Belgique sa spécificité. L’exposition à Bozar s’accompagne d’un livre d’art, abondamment illustré par des œuvres connues et d’autres beaucoup moins, belle gageure, entourées de documents, d’archives (provenant entre autres des Archives et Musée de la Littérature), et d’une série de textes éclairant certains aspects plus particuliers. Sous la direction de Xavier Canonne , commissaire de l’exposition à Bozar, qui avait déjà signé en 2006 l’imposant volume Le surréalisme en Belgique 1924-2000 (Fonds Mercator), sont ainsi réunis une dizaine de contributeurs et contributrices.Autour de la figure centrale de Paul Nougé, qui pratiqua l’art de l’effacement personnel autant que celui de la controverse maîtrisée, présenté par Xavier Canonne et Geneviève Michel, sont ainsi abordés les prémices dadaïstes (Pansaers, van Ostaijen, van Bruaene, Mesens, Magritte…) par l’un de ses plus anciens connaisseurs, Rik Sauwen, tandis que Paul Aron rappelle les relations complexes qu’entretinrent successivement le groupe de Bruxelles, le groupe surréaliste en Hainaut, le Surréalisme-Révolutionnaire de Dotremont, Les Lèvres nues de Mariën, avec le Parti communiste et l’extrême gauche en Belgique. Comme le souligne Virginie Devillez, ces positions furent régulièrement en divergence avec les orientations du groupe français, réuni autour de Breton, et l’un des premiers à avoir dénoncé sans relâche les procès de Moscou, dès le milieu des années 1930.On reste plus dubitatif sur la présentation par Raoul Vaneigem de la « Section des Piques » du groupe hainuyer, où, revêtu de ses habituelles parures d’ancien Situationniste sorti du fonds du puits, il joue plus abruptement que nécessaire la carte des affrontements internes au surréalisme – oubliant par mégarde sans nul doute, que si Chavée combattit en Espagne, il y fut aussi un commissaire politique stalinien particulièrement orthodoxe dans ses réquisitoires, à l’encontre des anarchistes et des combattants de la gauche non-stalinienne. Si Magritte s’est finalement maintenu à l’écart de tout engagement politique dès les années 1950, le témoignage de Marcel Mariën, décillé à son retour de Chine au milieu des années 1960, sur les réalités meurtrières du « Grand Bond en avant » décrété par Mao, eut toutes les peines du monde à se faire entendre auprès de ses camarades. Par la suite, c’est sous l’impulsion de Tom Gutt et de son « gang » (selon le mot de Scutenaire) qu’une nouvelle génération de surréalistes (Wallenborn, Thyrion, Bossut, Jamagne, Van de Wouwer, Galand, Stas…) contribua à faire exister la relève qu’évoque Philippe Dewolf, un esprit et des activités dont on n’a pas fini aujourd’hui de mesurer la force de frappe.Enfin, l’une des contributions les plus essentielles de cet ouvrage (et de l’exposition) est la présence agissante des femmes et leur rôle, encore trop méconnu aujourd’hui. Patricia Allmer développe ainsi une approche résolument féministe de trois d’entre elles : l’écrivaine (et première femme journaliste engagée au quotidien Le Soir ) Irène Hamoir (1906-1994), et deux peintres, Jane Graverol (1905-1984), cofondatrice avec André Blavier de la revue Temps mêlés , puis des Lèvres nues avec Marcel Mariën, et Rachel Baes (1912-1983). Elle fut très jeune une artiste renommée, avant que la rencontre de Lecomte, Mesens, Magritte, Eluard, n’engage véritablement son travail dans une exploration intime et personnelle des traumatismes de l’enfance.Cet ouvrage solidement documenté au niveau historique, peut s’avérer à certains égards sélectif – sur Paul Delvaux, sur la revue Edda et Jacques Lacomblez, sur André Souris ou Paul Magritte. Mais il se donne à lire à part entière, et pas uniquement comme un complément (utile) à l’exposition. En ces multiples expérimentations, tentatives, échecs et réussites, le surréalisme belge a déployé un état d’esprit où l’insurrection, l’espoir, le désir, la création artistique et littéraire, la « Subversion des images » et des mots, n’ont pas été que vaines paroles balayées par les vents, mais une bouleversante remise en question du réel. Et la tâche est loin d’être terminée. Alain Delaunois En pratique L’exposition Histoire de ne pas rire. Le surréalisme en Belgique est à voir à BOzar jusqu’au 16 juin 2024.Rue Ravenstein 23 – 1000 BRUXELLESDu mardi…

Avec ce nouveau livre, Frédéric Thomas, docteur en sciences politiques, poursuit…