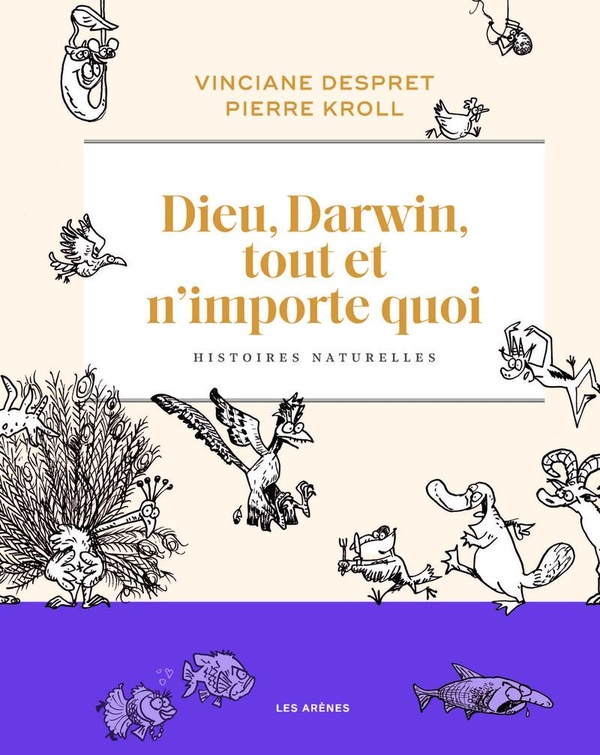

Darwin, Dieu, tout et n’importe quoi

Le dessinateur Pierre Kroll et la philosophe Vinciane Despret signent aux éditions Les Arènes une collaboration enthousiasmante dans laquelle dialoguent Dieu et Darwin autour d’une série d’excentricités biologiques qui amènent à questionner des principes qui semblaient, jusqu’alors, évidents. Observées tant chez des végétaux que chez des animaux, ces curiosités sont autant de fun facts qui fonctionnent comme points d’entrée vers des théories biologiques complexes. Tout en adoptant le ton joyeux et la fluidité intellectuelle qu’on lui connaît, Vinciane Despret déjoue une multitude de biais embarrassant notre manière d’appréhender les vies autres qu’humaines – fun facts dont la substance apparaît brillamment transcrite dans les dessins de Pierre Kroll en ouverture de chaque séquence. Sous les atours de la vulgarisation scientifique, il s’agit avant tout de rompre avec le modèle déterministe d’un « grand horloger » qui veut que tout soit là pour une raison, que les vivants soient des rouages plus que des individus – et ainsi mettre en lumière tout ce qui échappe à cette logique de l’immuabilité. C’est ainsi qu’on apprend, par exemple, que la paléontologie a fait dérailler le créationnisme : on retrouve des fossiles, ce qui signifie que des espèces ont disparu et que l’éminente bonté de Dieu ne garantit donc pas la permanence de ceux dont il serait le créateur. On apprend que les chiens sont les alliés diplomatiques de Darwin dans son opération « pilule amère » : construire de la ressemblance entre les humains et les autres animaux. Ou encore que les zoos déculturent les animaux (J. Harrod) en ne leur fournissant pas un environnement propice à l’épanouissement de leur vie sociale, résultant en des comportements « contre-nature » (qui rendent, par la même, caduque la vocation soi-disant pédagogique de ces lieux) : incapables de communiquer, les animaux perdent leurs rituels. On apprend surtout que la nature fait constamment mentir la « morale bourgeoise de l’évolution » en étant excentrique, exubérante et non pas fidèle à un principe premier de sobriété et d’économie. Elle remet en cause les constructions sur lesquelles sont basées les genres, questionne la notion de « progrès » qui se terre dans l’idée d’ « évolution » à laquelle Darwin préférait déjà la formule « d’ascendance avec modification ». L’inversion de l’histoire est intéressante, ne fut-ce que parce qu’elle déjoue habilement notre incorrigible tendance à nous [les humains] accorder toutes les initiatives et l’exclusivité de la maîtrise de l’action. Despret déplie en particulier le principe d’ exaptation et celui de coévolution. L’un demande de penser en termes d’usages plutôt que d’utilité, l’autre replace au cœur de l’évolution les rapports sociaux et la capacité des animaux à formuler des choix, à manifester des goûts personnels dont résultent la pérennisation de certains traits biologiques – l’évolution comme réponse à une expérience profondément sociale, esthétique, sensible. « La beauté en elle-même pourrait jouer un rôle dans l’évolution ». Car les animaux ne sont pas seulement mus par la compétition : ils ont d’autres intérêts que la survie pure, ils ont une vie sociale, des préférences, une capacité à agir – qu’ils exercent jusqu’à leur génome.Repenser les relations requiert aussi un changement terminologique : à la lumière de découvertes scientifiques essentielles qui émaillent, ces dernières années, les champs de la biologie et de l’éthologie, nombreux sont désormais les chercheurs et chercheuses qui préfèrent, à « parasitisme », le terme « mutualisme ». Il s’agit de changer de paradigme en changeant de langage, tel que le fait le chercheur Stephen Jay Gould en réfutant l’utilisation du champ sémantique de la guerre, de la conquête, pour parler des interactions animales ; un processus comparable à celui mis en place par l’autrice Ursula K. Le Guin dans l’article intitulé La théorie de la fiction-panier , dans lequel elle développe la très belle idée que le premier outil n’était pas une arme, mais un contenant. Dieu, Darwin, tout et n’importe quoi transmet avec limpidité et humour une perspective désirable sur la manière dont nous appréhendons les modes d’existences des autres animaux, tant au niveau de la recherche que du quotidien. Il faut, pour cela, chercher du côté de la fragilité, des liens, de la beauté, et des énigmes qui donnent à penser. Louise Van Brabant Plus d’information Imaginons que Dieu s’obstine à vouloir penser qu’il a créé le monde et que Darwin s’efforce de le convaincre que ce n’est pas vrai. Comment Dieu pourrait-il lui expliquer que le travail ait été parfois à ce point bâclé ? Le bernard-l’ermite doit se débrouiller sans coquille, l’élan d’Irlande n’a pas survécu, les paons sont vraiment trop voyants. Sans compter toutes ces bizarreries : des wom-bats qui défèquent des cubes, des gazelles qui cabriolent en présence du lion, des rats qui font des avances aux chats, des ornithorynques qui semblent avoir mélangé les espèces ou des plantes carnivores qui s’acoquinent avec des chauves-souris. Sans compter tous ces comportements franchement contraires à la morale, les mensonges, les ruses, les vols et bien d’autres turpitudes. Et si toutes ces créatures témoignaient de l’invraisemblable inventivité de la vie, qui essaye, qui risque, qui rate, qui réussit, qui recommence. Narrant toutes ces histoires qui ont constitué autant d’énigmes pour les biologistes, Vinciane Despret et Pierre Kroll s’inclinent, avec autant d’humour que d’admiration, devant la richesse et la très grande diversité des expérimentations dont font montre…