On ne s’en souvient pas toujours : parallèlement à sa production picturale, René…

Patrick Lowie est pour l'interdiction de la raclette suisse en Belgique

En littérature, la maxime est un genre littéraire qui se caractérise par sa visée moraliste. L’auteur jette un regard critique sur le monde sans prétendre pouvoir le changer. Cette forme littéraire privilégie la concision et exploite une esthétique du fragment et de la discontinuité. Aujourd’hui, le genre a évolué et s’est modernisé grâce à la communication sur Internet et dans les réseaux sociaux. De nouvelles formes d’écritures sont apparues à travers ce que l’on appelle maintenant les “statuts” notamment sur Facebook, Twitter et MSN. Patrick Lowie écrit des statuts comme on écrit des pamphlets courts et incisifs. Ses aphorismes sont à son image, celle d'un bourlingueur aux yeux acerbes, curieux de tout, critique mais jamais cynique qui trouve le mot juste sur la situation que seul un ultra sensible peut voir. Animal politique et littéraire, il porte un regard amusé, tendre, idéaliste et frondeur sur le monde et l'E-monde en français, en italien ou en arabe. Ses mots ont pour référent les arts, la politique italienne, les inclinations amoureuses gay et friendly et la belgitude. On sourit, on rit, on pleure, Patrick Lowie est féroce mais jamais méchant, il faut une grande tendresse et beaucoup d'amour pour regarder son siècle et ses habitants avec une telle tolérance érudite. La collection "Lu sur Facebook" regroupe des recueils de 300 statuts écrits…

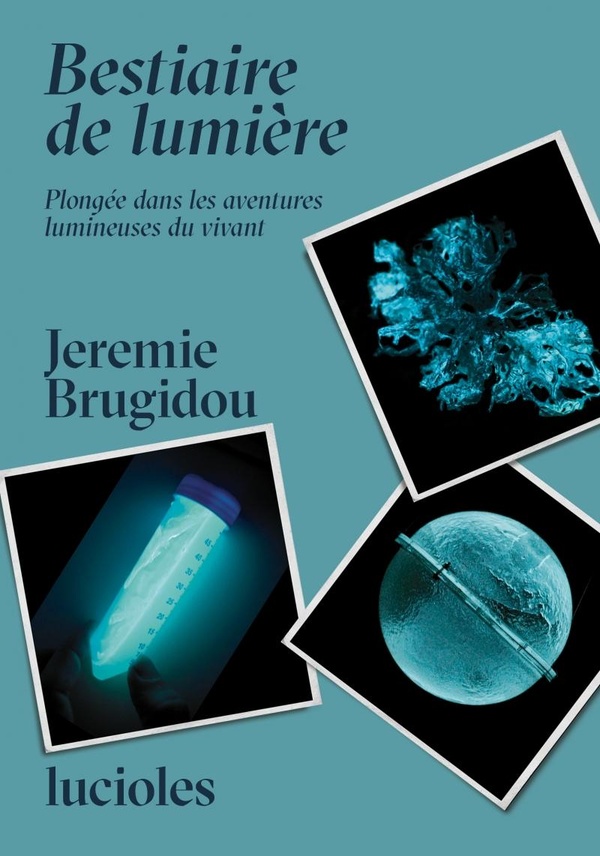

Bestiaire de lumière : Plongée dans les aventures lumineuses du vivant

Jeremie BRUGIDOU , Bestiaire de lumière. Plongée dans les aventures lumineuses du vivant , L’ogre, coll. « Lucioles », 2025, 264 p ., 22 € , ISBN : 9782377562329Repenser notre relation au monde, nos façons de sentir, de communiquer, de concevoir notre coexistence avec les autres règnes du vivant à partir de la lumière, telle est l’ambition que se donne Jeremie Brugidou dans son essai aussi magistral que révolutionnaire intitulé Bestiaire de lumière. Plongée dans les aventures lumineuses du vivant . Sous la guise de chapitres conçus comme des paliers, l’artiste-chercheur Jeremie Brugidou, auteur de Ici, la Béringie (Ed. de l’Ogre), Vers une écologie de l’apparition : la biomedialuminescence du cinéma (Ed. Mimésis, un essai consacré à James Cameron) mobilise un questionnement tout à la fois écologique, philosophique, scientifique, éthologique et artistique sur le phénomène de la bioluminescence. Nous conviant à l’imaginaire des abysses, à une rencontre avec les « créatures-lumière », les lucioles, les bactéries lumineuses, les poulpe abyssaux luminescents et autres organismes générant des mondes photoniques, l’essai s’ouvre une révolution écophilosophique : déconstruire nos schèmes de pensée, nos perceptions de la lumière en troquant les cieux pour les abysses, la vision icarienne pour une multisensorialité des profondeurs. L’image primordiale de notre pensée semble être : éclairer l’obscurité par la lumière humaine pour pouvoir habiter le monde. Et pourtant. Et si au contraire, nos lumières nous empêchaient d’accéder au monde ? (…) Les créatures lumineuses peuvent-elles nous enseigner quelque chose à propos de nos relations à la lumière, aux autres créatures, au monde ? D’emblée, Jeremie Brugidou déboulonne deux présupposés qui nous font rater la rencontre avec la lumière : d’une part sa perception comme image de l’intellect humain, d’autre part sa réduction à une fonction instrumentale (éclairer). À partir des leçons que nous procurent les organismes marins et le cinéma qui « fait voir la lumière en action », nous sommes plongés dans un ouvrage qui nous donne à vivre, à comprendre, à sentir cette immersion dans les grands fonds obscurs, au plus loin de notre « idolâtrie » de la lumière. La descente dans les mystères des fonds pélagiques de la grande bleue, l’observation des interactions symbiotiques entre la sèche et la bactérie, la danse des concepts avec Gilles Deleuze, Pier Paolo Pasolini, Lynn Margulis, David Abram, Walter Benjamin, Jean Painlevé et tant d’autres soulèvent des mondes inconnus bâillonnés par le paradigme humain, nous montrent comment notre folie de l’éclairage, notre production industrielle d’une pollution lumineuse désastreuse pour les écosystèmes, pour l’environnement nous a rendus aveugles. S’appuyant sur Pasolini, sur la lecture des lucioles pasoliniennes par Didi-Huberman, Jeremie Brugidou opère la généalogie des différents types de lumières, analyse l’imaginaire politique lié aux variétés de lumière, « celles qui dominent et celles qui résistent », celles qui se situent du côté du pouvoir, du totalitaire, celles qui expriment la puissance, l’émancipation. Le mouvement éthologique, conceptuel, sensoriel que cet essai inouï met en œuvre est littéralement acté dans le corps du texte qui nous invite à emprunter une pensée amphibie, à descendre en apnée au fil des trois chapitres-paliers de plongée et à déconstruire les transcendantaux épistémologiques et ontologiques derrière notre vision de la lumière. Traversant les terres du neutrino, des photons, du Big Bang, du septième art, du capitaine Nemo, de la bio-sémiotique, de la photosophie, des alliances avec les princes des abysses, il engage les lecteurs dans des devenirs et alerte sur les énormes pressions, les dangers écocidaires, les folies extractivistes qui pèsent sur les grands fonds océaniques, sur leur biodiversité. Il pose à nouveaux frais la question de la responsabilité des humains dans leur volonté d’exploiter désormais leurs ressources en cobalt, manganèse, une exploitation qui signerait la destruction des écosystèmes sous-marins. Il rappelle l’insuffisance du droit international des océans et, explorant les interactions avec les vies non-humaines, déploie une pensée éthologique « accordant au vivant non-humain de produire aussi du sens. » Véronique Bergen Aux antipodes d'une conception de la lumière comme une métaphore de l'esprit humain qui éclaire le monde, la plus grande partie de la biomasse de notre planète multiplie des partenariats lumineux. De la simple observation à la relation symbiotique, elle développe de nombreuses formes d'attention à l'autre, que notre surluminosité menace et rend invisible. Jeremie Brugidou, avec son Bestiaire de lumière, plonge progressivement dans les profondeurs obscures de l'océan à la rencontre de ces lumières vivantes avec l'intuition quelles peuvent profondément bouleverser notre rapport au vivant. À partir de cet essai anthropologique sur la bioluminescence, il nous invite à déconstruire le rapport que nous avons à la lumière et à repenser la place que nous prenons dans le monde. « Dans les profondeurs, pour percevoir le monde, il ne faut pas éclairer davantage, mais apprendre à regarder autrement. » La zone des océans située 200 mètres en-dessous de la surface abrite la plus grande communauté de vivants de la planète. Dans la « twilight zone », là où les rayons de soleil ne passent plus, dans ce qui nous apparaît comme une obscurité totale, des bactéries, crevettes, méduses, poissons, forment un bestiaire aux lueurs hypnotiques. Si on y allume une lampe, on ne voit plus rien d'autre que le reflet de notre propre lumière dans les particules en suspension. Alors si l'on veut prendre conscience de ce qui nous entoure, il faut tout simplement éteindre la lumière et laisser les lumières vivantes révéler toute la vie qui s'y déploie et les relations qu'elles permettent. Bienvenue…