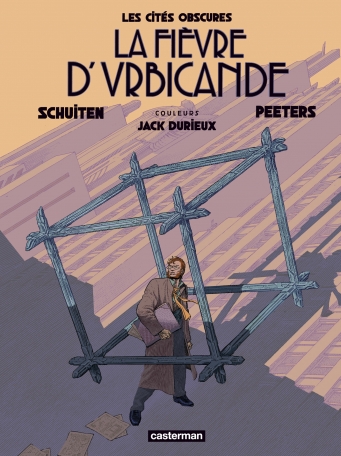

Après une existence en noir et blanc, La fièvre d’Urbicande , le deuxième album des mythiques Cités obscures de François Schuiten et Benoît Peeters , couronné par le Prix du Meilleur album d’Angoulême en 1985, connaît une nouvelle vie. Une résurrection-recréation placée sous le signe de la couleur souverainement déployée par Jack Durieux . Après Les murailles de Samaris , un premier album en couleur qui révolutionna le langage de la bande dessinée, La fièvre d’Urbicande est sorti en noir et blanc alors qu’initialement il avait été conçu pour la couleur et qu’un tiers des planches de l’album ont été colorisées. Dès l’origine, la logique du mystérieux Réseau qui colonise Urbicande appelait la fièvre de la couleur. Lire aussi : Coup de projecteur sur Les cités obscures . Entretien avec Benoit Peeters et François Schuiten ( Le Carnet et les Instants n° 203) Trente-cinq ans après sa première naissance, par son intemporalité, l’album délivre des grilles de lecture mouvantes qui éclairent notre époque. Eugen Robick, l’urbatecte officiel de la cité d’Urbicande, découvre dans son bureau un étrange objet trouvé sur un chantier. Un cube évidé, d’une matière et d’une origine inconnues, qui se met à proliférer à une vitesse exponentielle, recouvrant bientôt l’ensemble de la cité, réunissant, au grand dam des dirigeants, la rive sud prospère, lumineuse et la rive nord, déshéritée, pestiférée. De quoi le cube est-il le nom ? D’où vient-il ? Qui l’a forgé, conçu ? Que symbolise-t-il ? Quels sont ses effets cachés sous ses effets manifestes ?Schuiten et Peeters questionnent la nature des régimes forts, leur haine du désordre, leur instauration d’un contrôle généralisé, la répression, la fonction cardinale de l’architecture, de l’urbanisme chargés de glorifier la puissance du régime, de bâtir des édifices monumentaux tétanisant les citoyens. Le surgissement du cube représente le retour du refoulé, la réapparition de l’aléatoire, le grain de sable qui vient miner la folie totalitaire d’une rationalisation du réel.Le cube joue le rôle du visiteur dans Théorème de Pasolini, lequel dérègle l’équilibre familial et relance les dés. Quel lien relie Robick et le cube ? Si certains hauts dignitaires soupçonnent Robick d’être à l’origine de ce phénomène tératologique qui détruit la ville, d’autres comme Sophie pensent qu’il est la contre-partie (morale ?, politique ?), le châtiment (mais la chance aussi) de l’entreprise mégalomaniaque d’une urbanisation soumise aux démons de l’ordre, de la symétrie, de la démesure. Le cube vient rappeler à l’urbatecte que la planification du meilleur des mondes tutoie le cauchemar orwellien des dystopies. Doté de propriétés auto-génératrices, radicalement incontrôlable par les humains, le réseau délivre un enseignement, un avertissement. Seul Robick comprend qu’il est inutile de vouloir le combattre, qu’il faut percer le secret de son expansion. Une prolifération par phases, ponctuée d’arrêts imprévisibles, de reprises dont Robick tente de modéliser les mécanismes.Le réseau et Sophie l’initiatrice réussiront à semer le doute dans l’esprit de l’urbatecte : la rive nord, ghetto interdit, présenté comme un lieu de misère, à l’architecture sauvage, ancienne, que Robick découvre pour la première fois (les montants du réseau permettant la jonction des deux mondes séparés) n’est-elle pas un espace où la vie et la beauté ruissellent ? Le cube qui prolifère, avec lequel les habitants pactisent, ne signe-t-il pas le retour de la vie, de la fantaisie dans une ville aseptisée ?La puissance des Cités obscures , c’est de déployer des villes imaginaires, des mondes parallèles sur lesquels on peut projeter des villes, des événements réels. Dans le creuset de la fable fantastique, Urbicande rappelle aussi bien Berlin-Est et Ouest que toutes les villes coupées en deux. Dans l’architecture monumentale de la cité inspirée par l’Art Déco, on peut déceler un rappel de l’urbanisme nazi ou stalinien, de la mission politique de l’architecture, les édifices démesurés, inhospitaliers, coercitifs étant chargés de tétaniser, d’imposer obéissance aux citoyens, de les déposséder de leur espace de vie. Le cube vient-il rappeler à Robick qu’il a conçu une mégapole invivable, une sorte de panoptique, que les habitants, épaulés par le réseau, ne pourront s’approprier qu’en la détruisant ?La parution de cette nouvelle version colorisée en pleine crise de covid-19 ne peut pas ne pas induire de nouvelles approches, d’autres interprétations. Si, en 1985, le cube a pu incarner, de façon prémonitoire, le développement métastasique d’internet, la montée en puissance de la toile, en 2020, l’auto-génération, l’autonomie d’un cube doté de propriétés vitales, auto-émergentes en fait la métaphore de la pandémie actuelle.L’album montre davantage que le talon d’Achille de systèmes qui, reposant sur l’ hubris d’une maîtrise totale, se veulent sans faille. Il met à jour la parabole de leur auto-destruction. L’univers policé d’Urbicande est agressé par un cube dont l’humain est incapable de contrer l’agissement. Plongée dans une crise structurelle antérieure à la covid-19 qui n’en est qu’une des expressions, notre époque est déstabilisée par une fièvre similaire à celle qui ravage Urbicande.S’auto-déployant, composé d’une matière indestructible, inconnue, le cube élimine la fonction de l’architecte. Davantage que contrecarrer les intentions de ce dernier, il le supplante. Le cube-réseau est son propre urbatecte, il rend les urbatectes humains obsolètes. Vu de loin, le réseau asphyxiant la ville dessine une pyramide. Une pyramide qui, au désespoir de Rubick, s’avère bancale, Thomas ayant reposé le cube de travers sur le bureau de l’urbatecte. Arrêt soudain et inexplicable du réseau, reprise imprévisible de sa croissance un beau jour, avec une violence plus démente… la deuxième vague des pandémies suit ce schéma.Urbatectes du neuvième art, Schuiten et Peeters savent que la démiurgie des humains n’est qu’une pâle copie, une imitation effrénée de la démiurgie de la nature. Un album fulgurant, un livre culte dont la magistrale et audacieuse mise en couleur par Jack Durieux aiguise les richesses graphiques, esthétiques, métaphysiques, narratives, oniriques. Véronique Bergen L’extrait de La fièvre…