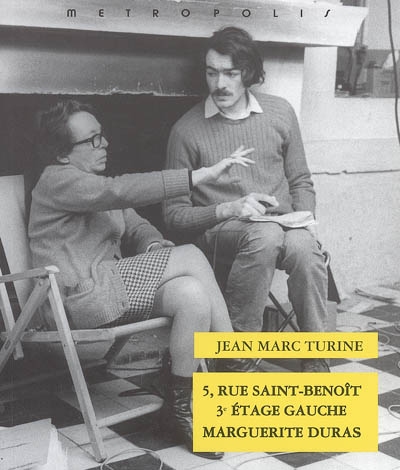

5, rue Saint-Benoît, 3e étage gauche, Marguerite Duras

RÉSUMÉ

Jean Marc Turine n’a que 24 ans et toutes les audaces quand il écrit pour la première fois à Marguerite Duras pour lui demander l’autorisation d’adapter Le ravissement de Lol V. Stein au cinéma. Marguerite Duras lui répond par la négative. Cependant, une longue amitié de 25 ans naîtra de cette première lettre.

Jean Marc Turine se prend d’amitié également pour Dionys Mascolo, le philosophe, le résistant, ancien mari de Marguerite Duras. Leur fils, Jean, dit Outa, est toujours son meilleur ami. Ainsi, Jean Marc Turine deviendra un habitué du « 5, rue Saint-Benoît, 3e étage gauche ». Cet ouvrage n’a pas l’ambition de récrire l’histoire. Il nous projette cependant en 1971, dans l’intimité d’un premier tournage, celui de « Jaune le Soleil », auquel Jean Marc Turine participe, sans autre fonction que d’être aux côtés de l’auteure. En 1984, avec Jean Mascolo et Marguerite Duras, ils tournent « Les enfants », dont il sera co-auteur. Petit à petit, l’auteur nous fait pénétrer dans un quotidien qui renvoie un éclairage singulier sur Marguerite Duras, la femme, la mère de Jean Mascolo, et non la star officielle d’après L’amant.

Ce texte retrace ainsi vingt-cinq ans d’une vraie amitié entre un jeune homme épris de littérature et de cinéma et l’une des figures sacrées de la littérature de la deuxième partie du XXe siècle. Jean Marc Turine aura attendu dix ans après la mort de la romancière-cinéaste pour faire paraître ses souvenirs afin de ne pas participer au bal macabre. Ce récit intimiste n’est jamais impudique ; il suggère plutôt un sentiment d’appartenance au groupe d’amis autour de Marguerite Duras, à Neauphle-le-Château, et au 5 de la rue Saint-Benoît.

AFFICHEZ LES FICHES LIÉES

5, rue Saint-Benoît, 3e étage gauche, Marguerite Duras

Première édition

Éditeur : Métropolis

Date : 2006

Format : Livre

À PROPOS DE L'AUTEUR

Jean Marc Turine

Auteur de 5, rue Saint-Benoît, 3e étage gauche, Marguerite Duras