Le nouveau roman de Marie Colot débute en pleine manifestation, à travers le regard de Lou, une jeune fille convertie…

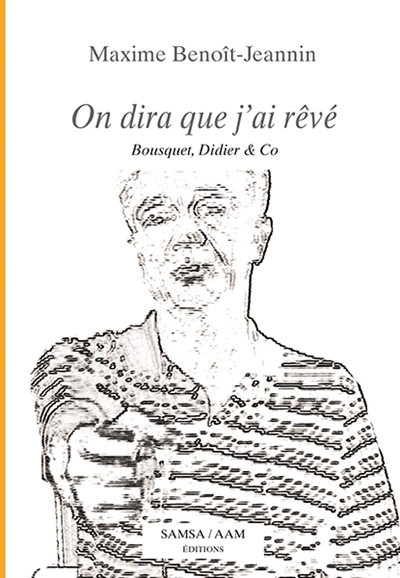

On dira que j’ai rêvé : Bousquet, Didier & Co

Maxime BENOÎT-JEANNIN , On dira que j’ai rêvé. Bousquet, Didier & Co, Samsa/AAM, 2021, 183 p., 18 €, ISBN : 978-2-875932-76-1L’entrée en matière du livre est confortable. Fluide et classique. Le narrateur, qui est l’auteur du livre – et appelons-le Maxime pour nous faciliter la vie même s’il ne se nomme jamais –, descend vers Marseille en TGV. Sa destination ? Lyon, où un congrès de psychanalystes attend sa compagne Ida. Leur voisine de wagon feuillette de vieux Paris-Match , et voilà que s’affiche soudain une photo d’un homme intimement lié à la vie de Maxime. Petit échange entre les passagers. Ce Christian Didier, un camarade d’enfance, a eu son heure de gloire en 1993, lorsqu’il a abattu René Bousquet, le tristement célèbre patron de la police pétainiste sous l’Occupation. Le couple descend à Lyon, Ida est requise par ses occupations de congressiste, Maxime décide d’aller promener de l’autre côté du Rhône, d’entamer une grimpée de la Croix-Rousse en quête de la maison-musée où Jean Moulin et ses camarades ont été arrêtés durant la Deuxième Guerre mondiale. Le lecteur, calé dans la roue d’un récit maîtrisé, vif, teinté d’humour, porté par une langue raffinée et efficace, se demande peut-être où il va mais il y va. Comme un voilier porté par les vents. Direction l’aventure de voyage, un policier, un thriller ? Insidieusement, il se laisse engourdir par un parfum capiteux, qui croise fragrances d’onirisme et de fantastique. Il est déjà trop tard, il a glissé ailleurs .L’une des épigraphes épinglées au seuil d’ On dira que j’ai rêvé aurait dû m’alerter : Et par hasard j’entends l’entrecroisement d’événements aux causes trop complexes pour que nous puissions les définir ou les calculer, et qui, en tout cas, ne semblent pas… (voyez comme je suis prudente !)… ne semblent pas dirigées par une volonté extérieure à nous. Yourcenar renvoie au phénomène troublant qui transcende les trente premières pages et envole « au-delà de l’arc-en ciel ». Avant de revenir en force vers la fin du livre. Insinuant la possibilité d’un « surréel ».La carte de Maxime est incomplète, et il se perd dans les méandres du quartier, mais dans ses souvenirs aussi. Or il a rendez-vous avec Ida à la terrasse de leur bel hôtel, et le temps lui est compté. Il tergiverse, demande de l’aide aux rares passants. Finit par renoncer. Par tenter de regagner le Rhône. Et soudain : J’entrai dans une rue étroite, perpendiculaire à celle d’où je venais. (…) Au coin, j’aperçus la plaque usée de celle que je quittais pour cette voie abrupte presque aussi raide que la montée de Versailles. Ma vue se brouilla. Aurais-je mal lu ? Je m’approchai encore. La rue de Saint-Dié ! Une fulgurance saisit Maxime : J’associai immédiatement Saint-Dié à Didier (il y était né, lui aussi, y habitait encore ; en plus, cela rimait et « Dié » et « Didier » sont étymologiquement proches), et je me dis : IL EST MORT. CHRISTIAN EST MORT. Ce fut comme une illumination. La photo, la rue (voie invisible et plaque quasi illisible) qui surgit quand il a renoncé au musée Moulin… Moulin ! Ce résistant torturé par Klaus Barbie, qui fut la première victime, ratée, celle-là, en 1987, de Didier avant le meurtre de Bousquet.Avant de retomber les pieds sur terre, à la terrasse du Crowne Plaza, en bordure du parc de la Tête d’or, le lecteur a basculé dans une rêverie, égaré dans les limbes d’un fragment urbain abolissant les lois de la temporalité ordinaire. Une métaphore nous aspire. Comme si l’errance spatialisée était une projection des arcanes internes du narrateur. Comme si nous assistions à une séance de thérapie. Et un flux d’images, d’idées de déferler, houle douce ou sauvage, qui entrechoque le passé de Maxime Benoît-Jeannin, sa rencontre avec Christian Didier, ses goûts pour des villes, des livres ou des films. Il y a quelque chose de Proust dans cette survenue du passé revécu ou la manière de le creuser. Quelque chose du Rodenbach de Bruges-la-Morte aussi, et du symbolisme. On en viendrait à s’extasier : un auteur français, émigré depuis des décennies en Belgique, nous livre un bijou de réalisme magique, cet élan qui définit l’âme belge, depuis Bosch et Breughel jusqu’à Spilliaert, Ensor, Owen, Ray, Muno, etc.Ce « roman des réalités invisibles », selon les mots de Maxime Benoît-Jeannin, renvoie aux synchronicités évoquées par Jung et encadre un second récit, qui est celui d’une vie, celle de Christian Didier. Un assassin ? Un illuminé ? Un pervers narcissique ? Un mythomane ? Un justicier ? Un génie littéraire incompris ? Quel lien réel l’unit à Maxime, qui semble avoir été choisi comme destinataire de sa mémoire, témoin de ses actes et de leurs motivations ? Un double, qui aurait réussi et pourrait jouer les chroniqueurs ?Ce deuxième phénomène interpelle tout autant, celui de personnes à la fois trop douées et trop ouvertes sur des enjeux supérieurs pour se contenter d’une vie banale mais qui n’ont pas jusqu’au bout les moyens de leurs ambitions, un manque de volonté, un complexe de persécution savamment entretenu, une lacune ou une malformation mentale court-circuitant à jamais la réalisation attendue.In fine, On dira que j’ai rêvé propose des matriochkas qui ouvrent toutes sur la condition humaine et, particulièrement, sur celle des créateurs et des ambitieux. Il m’a semblé, troublé, découvrir en Didier ce double fantomatique ou ce repoussoir, cet abîme que tout auteur traînerait à ses côtés, s’interrogeant sur la légitimité de son parcours, la réussite artistique ne pouvant être estimée à l’aune d’une vie.Maxime Benoît-Jeannin réussit la gageure de tenir en haleine jusqu’aux dernières pages : épatante rencontre avec un comédien célèbre, appréhension soudaine de ce qui a préparé notre auteur/narrateur à une perceptivité hors normes : Ainsi, à certaines époques de la vie, quelque chose vous frôle et s’en va, vous abandonnant, absolument seul, à votre sort et à vos supputations. (…) Quelqu’un, sur le point de rejoindre le néant, avait gratté à la porte de l’être, et je l’avais entendu. Fragment d’Eden littéraire ! Philippe…

Dites 33 et vous rencontrerez autant de personnages dans Valets de nuit , le dernier livre en prose de Corinne…