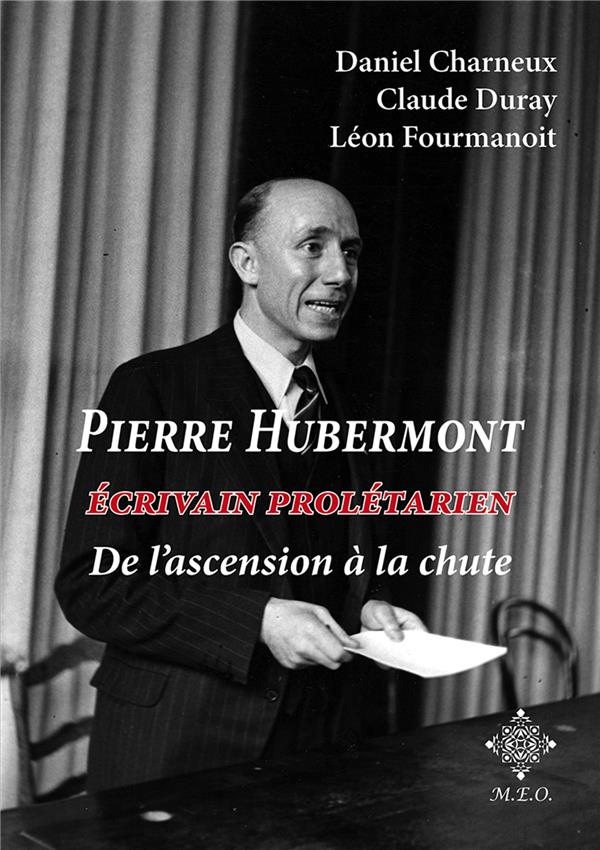

Pierre Hubermont (1903-1989) : écrivain prolétarien, de l’ascension à la chute

Daniel CHARNEUX , Claude DURAY , Léon FOURMANOIT , Pierre Hubermont (1903-1989) : écrivain prolétarien, de l’ascension à la chute , M.E.O., 2021, 232 p., 18 € / ePub : 11.99 € , ISBN : 978-2-8070-0280-7La littérature prolétarienne belge a peut-être été moins scrutée que celle des écrivains régionalistes. La question de la collaboration culturelle durant la Seconde guerre mondiale n’a que rarement fait l’objet d’une vulgarisation ; des études, des mémoires, des ouvrages universitaires lui ont été consacrée : les auteurs du présent volume en mentionnent quelques-uns. L’épuration des écrivains ayant collaboré avec l’occupant n’a pas donné lieu à un débat public retentissant et à des condamnations fracassantes comme ce fut le cas en France. Un certain nombre d’écrivains aujourd’hui connus passèrent entre les mailles d’un filet institutionnel et judiciaire somme toute assez complaisant. Certains s’exilèrent. D’autres furent condamnés à mort ou à des peines de prison. Ce fut le cas de Pierre Hubermont , militant socialiste de la première heure, journaliste au quotidien Le peuple . Durant la guerre, il occupera le poste de secrétaire général de la Commission culturelle wallonne puis celui de directeur du journal La Légia. Il y publiera des articles antisémites, vantant l’Ordre Nouveau, fustigeant les francs-maçons, l’Angleterre et l’URSS. Hubermont, fils de mineurs borains, écrivain prolétarien prometteur, pour des raisons personnelles, psychologiques et professionnelles, renie ainsi à la fin des années 1930 un combat mené au nom du socialisme pour embrasser, à la suite d’Henri De Man, président du P.O.B., le national-socialisme. Écrit par trois auteurs qui ne peuvent être suspectés de sympathie pour les idées nazies, dont les parents furent victimes de l’Ordre nouveau ou membres de la Résistance, cet ouvrage fourmille d’informations historiques, économiques, politiques, sociales, littéraires, culturelles et se penche attentivement, non seulement sur l’histoire de la Wallonie mais aussi sur l’histoire du Borinage, région natale d’Hubermont et d’écrivains prolétariens comme Emile Cavenaille, Louis Piérard, Achille Delattre… ou Constant Malva, membre du groupe surréaliste hainuyer, qui versa dans la collaboration intellectuelle avec l’ennemi sans que sa renommée littéraire subisse une occultation aussi définitive que celle qui frappera l’auteur de Treize hommes dans la mine .Construit de manière chronologique, épousant au plus près la biographie d’Hubermont, proposant des extraits de textes et d’œuvres jamais encore publiés, recourant entre autres sources au fonds Pierre Hubermont des Archives et Musée de la Littérature, ce livre passionnant et homogène repose sur la rigueur des analyses littéraires de Daniel Charneux , qui démontre que, de son premier livre, Synthèse poétique d’un rêve (1923), en passant par La terre assassinée (1928), Les cordonniers (1929), Treize hommes dans la mine (1930), Hardi ! Montarchain (1932), Marie des Pauvres (1934), L’arbre creux (1938), J’étais à Katyn, témoignage oculaire (1943), Germain Peron, chômeur – roman annonciateur d’un basculement idéologique, où Hubermont fait un bilan autocritique des rapports insatisfaisants entre les intellectuels de gauche et la classe ouvrière – jusqu’à ses deux derniers récits, inclassables et jamais publiés, La fée des eaux (Broadway’s Bacterian Ballet) (1945-1947) et Incarcère-t-on Oneiros (1948-1949), Hubermont, inspiré par son expérience personnelle et son terroir, puis par son militantisme journalistique, ne dévie pas d’une trajectoire thématique qui n’empêche pas la mise en œuvre d’une palette stylistique allant du poétique à la satire, du roman social au roman d’amour et de la littérature de combat au merveilleux dystopique.Il repose aussi sur les connaissances historiques de Léon Fourmanoit et de Claude Duray : d’un point de vue géographique et culturel, social et politique, l’histoire de la Wallonie est abordée finement dans ses rapports avec la politique, le Capital, les idéologies. Elle donne une lecture évolutive de la structure de l’État belge. Sur ce terrain, Hubermont a parfois livré des réflexions prophétiques : liens entre intelligentsia et monde du travail, fédéralisation, rapports entre une Wallonie privée de sa dimension verticale et de ses liens naturels avec le Nord de la France face à une nation flamande qui revendiquait déjà son autonomie au début du 19e siècle, nécessité d’une construction européenne pour contrer les sous-particularismes nationaux et régionaux et domination progressive d’un socialisme qui, dès l’affaire de la Banque du Travail dans les années 1930, est déchiré entre idéaux révolutionnaires et gestion des affaires. Fruit de son époque convulsive, l’œuvre de cet écrivain prolétarien controversé nous montre que la littérature est un microscope très utile pour comprendre les enjeux de notre Histoire. Éric Brogniet Né dans le Borinage en 1903, Joseph Jumeau est connu comme écrivain sous le nom de Pierre Hubermont. Rédacteur au journal socialiste L’Avenir du Borinage puis au Peuple, il participe à plusieurs revues littéraires progressistes. Très à gauche dans le P.O.B., mais anticommuniste, il opte pourtant, en 1940, pour l’« Ordre Nouveau » dans la mouvance d’Henri De Man. Il collabore avec l’occupant, d’abord comme journaliste, avant d’animer la Communauté Culturelle Wallonne. Arrêté en 1944, il est déféré devant le conseil de guerre. Son avocat plaide l’irresponsabilité, insistant sur les antécédents familiaux et sur le contraste entre ses articles avant et pendant le conflit. Il va ainsi sauver sa tête. On lui doit plusieurs romans dont, en 1930, Treize hommes dans la mine. En 1935, il signe un texte dans un ouvrage collectif sur la Nuit des Longs Couteaux, où il dénonce les atrocités, les massacres,…

Le poète André Doms nous livre, en trois denses volumes – Italiques , Ibériques…