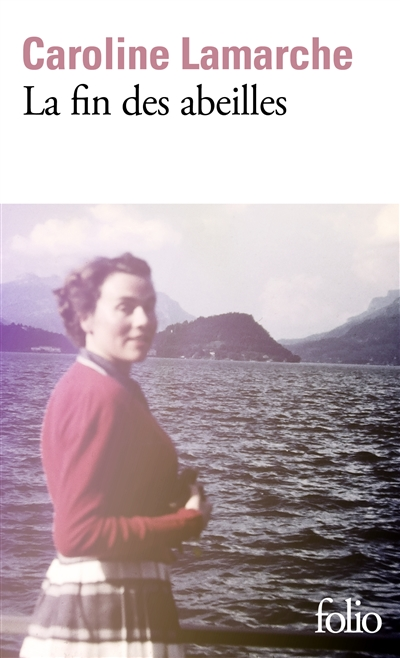

La fin des abeilles

RÉSUMÉ

« — Il serait temps que je meure, sinon je vais vous fatiguer.

— C’est toi qui te fatigues : tu ne t’ennuies pas, toute la journée à ne rien faire ?

— Je ne m’ennuie jamais. Quand je n’aurai plus rien à faire, je deviendrai enfin bonne. »

Une nuit, la narratrice rêve que sa mère, handicapée et malvoyante, parcourt à pied dans l’obscurité les cent kilomètres qui les séparent. Ce rêve inaugure un temps durant lequel, dans la « grande et brave maison » où la mère voudrait mourir parmi les siens, se renoue un lien ambivalent mais tenace. Cinq ans plus tard, la presque centenaire assumera avec courage la nécessité de son placement dans un établissement de soins. Cet exil se doublera du confinement imposé par la pandémie, la voix de la mère au téléphone constituant l’unique vecteur de sa révolte. La mort l’emportera sans qu’elle ait pu revoir ses enfants. Mais ce qu’elle a voulu faire de sa fin offrira une lumineuse consolation au désarroi familial.

ÉCOUTER UN EXTRAIT :

AFFICHEZ LES FICHES LIÉES

La fin des abeilles

Éditeur : Gallimard

Date : 2024 (réédition)

Format : Livre

DOCUMENT(S) ASSOCIÉ(S)

COUPS DE CŒUR ET SÉLECTIONS

À PROPOS DE L'AUTRICE

Caroline Lamarche

Autrice de La fin des abeilles

NOS EXPERTS EN PARLENT...

Le Carnet et les Instants

Le nouveau récit de Caroline Lamarche se referme avec des ruisseaux sur les joues, au milieu des premières abeilles du printemps – osmia bicornis, de petites abeilles rousses et solitaires, disparues des zones d’agriculture intensive mais toujours présentes en zones urbaines. Attirées sans doute par les filets de lumière qui serpentent entre les phrases, par les mots solaires pour dire la nuit, elles contreviennent à leur solitude pour se réunir sous la voûte de papier. Là où Dans la maison un grand cerf (Gallimard, 2017) touchait à la première grande disparition, celle du père, La fin des abeilles se penche sur la figure de la mère, sa très longue vie et sa fin considérablement étirée.J’écris…

Karoo

En mars dernier, Caroline Lamarche publie chez Gallimard La fin des abeilles, le résumé d’une vie : celle de sa mère. Une femme austère, mais attentionnée, abandonnée par le destin puis retrouvée par sa fille. Un coup de cœur richement bavard, qu’un article aussi bref ne pourra traiter entièrement.

En jeune lecteur que je suis, j’ai découvert Caroline Lamarche avec son roman le plus récent. Bonne ou mauvaise chose, La fin des abeilles restera sûrement un de mes romans préférés, et mon portail vers l’œuvre immense de cette autrice belge. Également poétesse et nouvelliste, ses chapitres courts répartis en trois grandes parties sont écrits avec une finesse rythmée et chantée. Ses sonorités amusées, ses ironies moqueuses, ses…