La comtesse des digues

RÉSUMÉ

C’est le roman du fleuve, de l’Escaut-roi, du mariage, toujours à préserver, des eaux avec les terres qu’elles irriguent et qu’elles minent. C’est le roman d’une femme attachée au fil des saisons, à la surveillance des digues, au combat d’amour avec l’eau. Mais il arrive que les digues cèdent, que le désir soit plus fort. Alors il faudra que la Comtesse des digues choisisse et qu’elle trouve entre l’homme qu’elle va épouser et le fleuve une nouvelle harmonie.

AFFICHEZ LES FICHES LIÉES

La comtesse des digues

Première édition

Éditeur : Victor Attinger

Date : 1931

Format : Livre

La comtesse des digues

Éditeur : Durendal

Date : 1950

Format : Livre

La comtesse des digues

Éditeur : Vromant

Date : 1955

Format : Livre

La comtesse des digues

Éditeur : Actes Sud

Date : 1989

Format : Livre

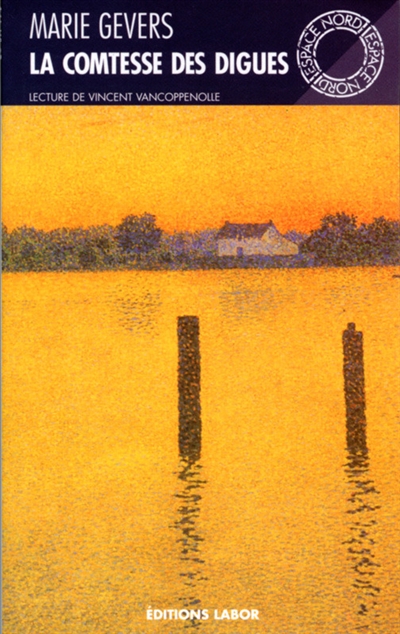

La comtesse des digues

Éditeur : Labor

Date : 2002

Format : Livre

La comtesse des digues

Éditeur : Labor

Date : 1983

Format : Livre

COUPS DE CŒUR ET SÉLECTIONS

À PROPOS DE L'AUTRICE

Marie Gevers

Autrice de La comtesse des digues

NOS EXPERTS EN PARLENT...

Le Carnet et les Instants

Là où tout le réel est poésie, écrivait Jacques Sojcher dans sa préface à une précédente édition de La comtesse des digues, premier roman de Marie Gevers (1883-1975). En effet, l’œuvre de celle qui reçut une éducation mi-flamande mi-francophone et vécut de manière quasi exclusive dans le domaine familial de Missembourg où une scolarité originale lui fut dispensée notamment via la lecture du Télémaque de Fénelon et une connaissance approfondie de la Nature, repose sur un ensemble de dynamiques structurantes qui sont généralement celles du discours poétique. La littérature classique et le grand livre du jardin domanial remplacèrent donc avantageusement l’école, faisant de la petite fille un être mi-rustique…

Karoo

Avec La comtesse des digues (1931), Marie Gevers (1883-1975) brode un éveil amoureux ludique qui, d’un contemplatif fil, unit ligne et cercle, en ce qu’il suit une intrigue annoncée tout en célébrant ce qui revient et reviendra toujours.

Dans ce premier roman vivifiant ancré dans la campagne flamande qui a vu grandir Marie Gevers, l’autrice francophone déploie un fleuve, l’Escaut, et ses nombreux aménagements. Autour de lui, des villageois aux esprits souvent étriqués et une jeune fille attachante, Suzanne, fille du Comte des digues et potentielle future candidate à ce titre, qui ne sait quel destin embrasser, convaincue toutefois de son plein amour fluvial.