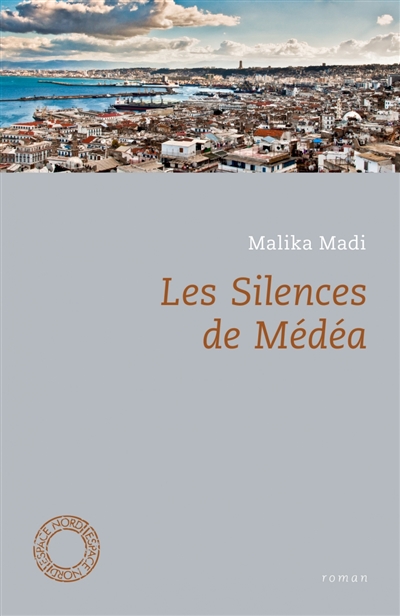

Zohra vit à Médéa, un village paisible d’Algérie, en harmonie complète avec la nature et…

Il est bien ardu de débusquer le nom de Jeanne de Tallenay dans les anthologies ou les ouvrages généraux, et c’est dans la somme Les écrivains belges contemporains de Camille Hanlet – qui fut décidément aussi exhaustif que catholique – que l’on trouvera une notice la concernant, dans le riche chapitre qu’il consacrait, en 1947, aux femmes de lettres, plus particulièrement aux poétesses… Elle y figure sous le nom complet de Jenny-Jacques de Tallenay van Bruyssel, son patronyme étant intriqué à celui de son mari, chargé d’affaires en Argentine. Hanlet souligne le rayonnement du salon littéraire qu’elle animait à Bruxelles, sa collaboration à des revues aussi diverses que la Jeune Belgique , Durendal ou L’Art moderne , ses traductions de Heine et son inspiration poétique lamartinienne, puisée aux sources mêmes du contact avec la nature. Le critique mentionne, parmi ses œuvres les plus saillantes et toutes marquées par une « psychologie subtile », ses Souvenirs du Vénézuela , quelques nouvelles ou encore le roman carthaginois Vivia Perpetua (1905).Il se garde par contre de mentionner L’invisible , paru chez Lacomblez à la fin des années 1890. Un roman des plus troublants, des plus envoûtants, qui révèle pleinement la singularité d’inspiration comme la maîtrise de la narration subjective de cette écrivaine méconnue, et qui fait partie des redécouvertes majeures proposées par les éditions Névrosée .Le silence de l’homme d’église Hanlet quant à l’existence de ce petit bijou n’a pas de quoi étonner, dans la mesure où l’histoire tire son inspiration de la croyance théosophique en la survie des esprits après la mort. La voix qui surgit dès les premières lignes décrit, nue, ses observations, s’interroge aussi (« Qu’avais-je été ? Qu’étais-je devenu ? ») jusqu’à comprendre qu’elle est tout ce qui subsiste du corps où elle était jadis enclose, celui de Gontran de Valbois. Dès les premiers chapitres, nous voici en empathie parfaite avec le narrateur, happés par son angoisse quand il comprend qu’il assiste aux premiers remous provoqués par son décès, puis à ses propres funérailles !Passer de l’autre côté du miroir suppose une profonde impuissance, soit l’impossibilité de communiquer avec les vivants, cependant doublée d’un pouvoir absolu : la conscience peut se déplacer invisiblement vers les êtres familiers, si éloignés fussent-ils, et découvre enfin les véritables ressorts de leurs sentiments, les motivations de leurs actes, le tréfonds de leur cœur. Les révélations s’enchaînent pour le célibataire invétéré que fut Gontran, quand il entrevoit s’éveiller l’intérêt des uns, jusque là indifférents à sa personne mais soudain alléchés par la perspective de l’héritage ; ou encore quand il découvre la passion inextinguible et exclusive qu’il inspira à une femme alors même qu’il la croyait inaccessible.Comment ne pas penser à un roman précurseur de Mort de quelqu’un de Jules Romains ? À la différence qu’ici la démarche n’illustre pas une philosophie telle que l’unanimisme, où l’âme flotte en surplomb avant de se confondre à une conscience collective et anonyme. La perception mise en scène par Jeanne de Tallenay participe plutôt d’un regard individualiste diffracté, se tenant au centre des divers axes directeurs de son existence et effectuant le bilan de sa présence terrestre, avant la seconde mort et la renaissance.Jeanne de Tallenay était, paraît-il, passionnée d’occultisme et de spiritisme, et l’on se plaît à imaginer Madame Blavatsky ou encore Alexandra David-Neel se délectant de L’invisible , qui n’est pas dénué d’ironie et de rebondissements. Mais par-delà la dimension païenne de ce récit, qui ose s’emparer d’une âme en pleine transmigration et se conclure sur la conjugaison de l’impératif dumasien « J’attends et j’espère », il y a simplement une très grande réussite romanesque, que nous ne sommes désormais plus en droit d’ignorer.…