Récompensé par le Prix Atomium Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’ensemble d’un parcours déjà emblématique, Romain Renard s’affirme comme l’une des voix majeures du 9ᵉ art belge contemporain. Auteur, musicien, scénographe et compositeur d’univers, il bâtit depuis plus de vingt ans une œuvre à la croisée du dessin, du son et de la mémoire. De Melvile à Ethernel, en passant par ses concerts dessinés et son hommage à Comanche, Renard explore les zones d’ombre du temps et la part invisible des êtres, dans une quête où la bande dessinée devient langage total.

Dans l’univers feutré de la bande dessinée belge, Romain Renard occupe une place singulière : celle d’un auteur dont les récits ne se contentent pas de raconter des histoires, mais de sculpter des atmosphères. Chez lui, tout semble baigner dans une lumière de fin d’après-midi, où les souvenirs se mêlent aux regrets et les images aux sons. Son œuvre, à la croisée du dessin, de la musique et de la scénographie, compose une expérience totale – une traversée sensorielle du temps, de la mémoire et du mythe.

Né à Bruxelles, fils du dessinateur et pédagogue Claude Renard, Romain grandit dans un environnement où l’art n’était pas un métier mais une respiration. « Mon père, se souvient-il, m’a appris à regarder – pas seulement à dessiner. Il disait souvent que le dessin n’est pas un aboutissement, mais un chemin. » Claude Renard, figure majeure de l’enseignement du 9ᵉ art à Saint-Luc, révéla des auteurs comme François Schuiten, Philippe Berthet ou Benoît Sokal. Son influence sur le jeune Romain ne fut pas une transmission de style, mais une initiation au regard : apprendre à comprendre la structure du monde avant de la traduire en lignes.

De l’image au récit

Avant de devenir auteur complet, Romain Renard a longtemps exploré les marges du récit graphique : storyboarder dans la publicité, designer pour le jeu vidéo, scénographe pour Franco Dragone, musicien folk-rock sous le nom de Rom. Ce parcours, souvent qualifié d’éclectique, est en réalité d’une parfaite cohérence. Dans chacune de ces disciplines, il s’agit d’inventer des espaces narratifs, des dispositifs où le spectateur n’est plus simple témoin mais voyageur.

Sa première incursion en bande dessinée, American Seasons (Casterman, 2005, scénario d’Yves Vasseur), posait déjà les jalons d’un univers visuel dense, entre cinéma noir et tragédie foraine. Deux ans plus tard, avec Rebelles : Jim Morrison, il aborde la biographie dessinée en alliant précision documentaire et puissance poétique. Puis vient Un hiver de glace (2011), d’après le roman de Daniel Woodrell : une adaptation d’une rare justesse, toute en silences et en regards. Le noir et le sépia y deviennent langages ; la neige, un décor mental. Renard s’y impose comme un peintre des climats humains, capable de traduire l’émotion non par le discours, mais par la matière même de l’image.

L’odyssée de Melvile

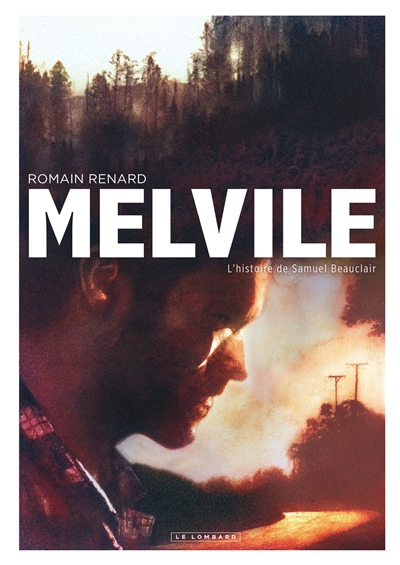

C’est en 2013, avec Melvile – L’histoire de Samuel Beauclair (Le Lombard), que Romain Renard déploie pleinement son univers. Le titre évoque à la fois l’écrivain américain Herman Melville et la mythologie du lieu fondateur : une ville imaginaire, perdue entre montagnes et forêts, où chaque habitant porte une histoire inachevée. « Melvile, explique-t-il, est née du besoin de créer un espace où le temps n’existe plus. Un endroit qui serait à la fois un souvenir, une légende et une carte. »

L’auteur y mêle fiction et introspection. Samuel Beauclair, écrivain en panne d’inspiration, s’installe dans la maison de son père récemment disparu. Son isolement, ses hantises et sa rencontre avec un couple de voisins deviennent le prétexte à une méditation sur la filiation et la création. Dans ce décor automnal, le lecteur sent presque l’odeur du bois humide et la poussière des vieux manuscrits. Chaque planche, jouant sur les contrastes entre lumière et obscurité, fonctionne comme une photographie mentale : un instant suspendu, où le dessin rejoint la mémoire.

Avec L’histoire de Saul Miller (2016) et L’histoire de Ruth Jacob (2022), Renard enrichit le mythe fondateur. Chaque tome raconte la vie d’un autre habitant de Melvile, croisant parfois les trajectoires des précédents. Le fil rouge : la fragilité de l’existence et le poids des souvenirs. Dans Ruth Jacob, la disparition d’une ville entière sous les eaux d’un barrage devient métaphore de la mémoire engloutie – celle d’une génération, d’un amour, d’un passé collectif.

L’art du signe et du silence

La lecture de Melvile ne relève pas seulement de la narration : elle engage une expérience sémiotique. Le trait, la couleur, le rythme des cases constituent un système de signes en perpétuelle tension. En cela, Romain Renard prolonge involontairement la démarche de son père : là où Claude travaillait la déconstruction de la forme, Romain explore la densité du signe. L’un sculptait le visible, l’autre l’invisible.

Chaque planche fonctionne comme une partition visuelle : les cases alternent champs et contrechamps, plans fixes et travellings mentaux. La lumière agit comme un syntagme, structurant la lecture. À la manière des analyses de Barthes, l’image devient mythème : un fragment porteur d’un sens plus large, une condensation du récit. Chez Renard, le signe n’est jamais clos ; il ouvre vers autre chose – un souvenir, une sensation, une absence.

Cette écriture visuelle s’accompagne d’une attention rare aux silences. Dans Melvile, l’absence de dialogue vaut souvent plus qu’une tirade. Le silence devient un signe plein, pour reprendre Barthes : il n’est pas vide, il est saturé de sens. Ces silences racontent ce que les mots ne peuvent plus dire – la fatigue, la peur, l’amour, la perte.

Le temps, la mémoire et le mythe

Le cœur battant de Melvile, c’est le temps. Un temps qui ne s’écoule pas, mais se replie sur lui-même. Renard s’y montre plus proche de Proust que d’Hitchcock : il ne cherche pas le suspense, mais la rémanence. Chaque histoire semble hantée par un passé qui ne passe pas, chaque personnage vit dans l’ombre d’une faute ancienne. Le décor – forêts, rivières, maisons de bois – agit comme un organisme vivant, mémoire du monde autant que miroir de la conscience.

Cette dimension mythique renvoie directement à Barthes : Melvile fonctionne comme un système de communication symbolique, une mythologie moderne. La ville devient un signifiant total : elle condense la solitude, la culpabilité, le besoin de rédemption. Lire Melvile, c’est parcourir une cartographie du sensible où chaque case est une strate de mémoire.

Un univers transmédia

Cette obsession du temps et de la mémoire trouve un prolongement naturel dans le dispositif transmédia que l’auteur a construit autour de Melvile. Là encore, il ne s’agit pas d’une stratégie marketing, mais d’une écriture étendue. Concerts dessinés, bandes originales, applications interactives, expositions immersives, projet d’animation : chaque médium devient une porte ouverte sur un même univers. « Je ne veux pas qu’on lise Melvile », dit-il souvent. « Je veux qu’on y entre. »

Romain Renard appartient à cette génération d’auteurs qui conçoivent leur œuvre comme un écosystème narratif, au sens qu’Henry Jenkins donne au transmedia storytelling. Chaque support ne répète pas le précédent, il l’enrichit. La musique dévoile les émotions des personnages ; la scène révèle les paysages intérieurs ; le numérique offre l’expérience sensorielle du brouillard, de la pluie, du vent.

Ce rapport organique entre les supports crée ce que Greimas nommerait une isotopie narrative : les mêmes motifs, les mêmes tensions traversent la musique, l’image et le texte, assurant la cohérence du mythe. Romain Renard devient alors moins un auteur qu’un metteur en scène d’univers, un artisan du sensible qui conçoit le récit comme une expérience vécue.

Ethernel : le cycle de la lumière

Avec Ethernel, Romain Renard prolonge cette exploration du récit total. Cette nouvelle série, pour Proximus TV et la Une (RTBF), s’inscrit dans un univers dystopique traversé par la musique et la mémoire. « C’est une métaphore du passage, confie-t-il. Après Melvile, je voulais parler de la lumière. » Ethernel reprend certains principes de mise en scène déjà expérimentés : narration séquentielle immersive, bande originale intégrée, hybridation du dessin et de la captation vidéo. Le projet promet d’être une expérience transmédiatique de la renaissance, où la lumière devient à la fois motif visuel et symbole d’espérance.

Héritages et filiations

Il est impossible d’évoquer Romain Renard sans rappeler la figure tutélaire de son père, Claude Renard, à qui le Musée de la BD de Bruxelles a consacré une exposition rétrospective présentée du 26 avril au 2 novembre. La rencontre de ces deux trajectoires forme une ligne de continuité : celle d’une même exigence graphique et d’une même croyance dans le pouvoir du dessin comme langage. Mais si Claude Renard a formé une génération d’auteurs, Romain a choisi la voie de la solitude : celle du créateur total, à la croisée des arts.

Ce rapport filial, à la fois source d’inspiration et poids symbolique, traverse toute son œuvre. Dans Melvile, la figure du père absent revient sous de multiples formes : le romancier en quête de sens, le vieil homme isolé dans la forêt, le patriarche disparu dont les fautes se répercutent sur les fils. Ces figures, plus que des personnages, sont des signes vivants : elles incarnent la transmission, la perte et la reconstruction.

La lumière de Revoir Comanche

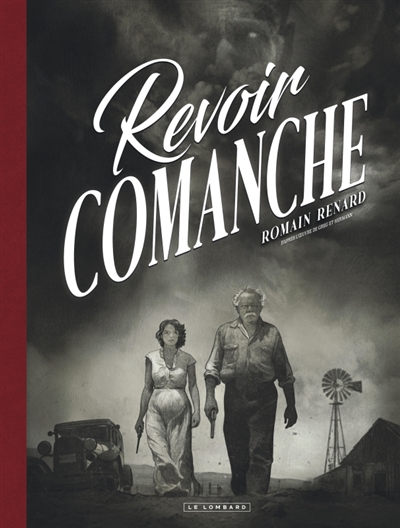

En 2024, Romain Renard a surpris en livrant Revoir Comanche (Le Lombard), hommage à la série mythique de Hermann et Greg. Loin du pastiche, l’album revisite les figures du western pour en faire une méditation sur la vieillesse et le souvenir. Red Dust, cow-boy fatigué, entreprend un dernier voyage pour retrouver Comanche. « Ce qui m’intéressait, confie Renard, c’était de confronter le mythe à son crépuscule. »

Dans ce road trip en noir et blanc, chaque image respire la poussière, la lenteur, le silence. La palette épurée, presque argentique, évoque autant les paysages du Wyoming que les visages du passé. À travers cette revisite respectueuse, Romain Renard rend un double hommage : à Hermann, qu’il admire, et à une certaine idée de la BD comme mémoire collective.

L’œuvre-monde

Aujourd’hui, alors que Melvile s’apprête à connaître une adaptation animée et qu’Ethernel amorce un nouveau cycle à la télévision, Romain Renard s’impose comme l’un des rares auteurs européens à avoir bâti un univers aussi cohérent et protéiforme. Ses récits parlent de solitude, mais jamais de désespoir. Ses personnages errent dans la brume, mais cherchent toujours une lumière. Ses paysages sont mélancoliques, mais jamais morts.

Romain Renard n’est pas seulement un conteur : il est un cartographe du sensible, un musicien du trait, un poète du temps suspendu. Chez lui, la bande dessinée devient territoire, le territoire devient mémoire, et la mémoire devient mythe.

Dans un monde saturé d’images rapides, son œuvre rappelle que l’émotion naît de la lenteur, du silence et de la profondeur des signes. Et qu’à travers la brume de Melvile, on distingue peut-être un peu de nous-mêmes.

Christian Missia Dio