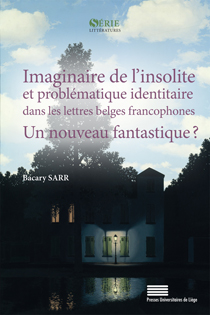

Une énième étude sur le fantastique belge ? Le sujet n’est-il pas rebattu ? Et des spécialistes de la carrure d’un Baronian ne se sont-ils pas assez exprimés sur la question pour qu’on puisse enfin considérer le terrain comme défriché, balisé, connu ? Le spécialiste en comparatisme dans le domaine francophone Bacary Sarr anticipe cette remarque en avertissant d’emblée que son étude ne fera intervenir nul bestiaire à cornes ou à canines et ne convoquera aucun esprit à coup de table tournante. Se démarquant en effet du « fantastique conventionnel », il privilégie celui « qui se fonde sur une perception intérieure particulière de la réalité ». Les auteurs réunis dans son corpus sont loin des Jean Ray, Thomas Owen, Franz Hellens et autres « maîtres-fantastiqueurs » traditionnellement convoqués quand il s’agit d’investiguer dans l’imaginaire de nos Lettres. Sarr s’est penché sur des œuvres que l’on rattache a priori avec moins d’évidence à la veine fantastique, signées par Pierre Mertens, Dominique Rolin, Guy Vaes, Jean Muno et Jacqueline Harpman. Entre ces étoiles d’apparence bien éloignées se dessine une subtile constellation, dont les traits communs s’appellent d’une part « belgitude » et d’autre part, « étrangeté ».« Belgitude » car ces plumes, majeures dans notre historiographie littéraire, émergent dans un contexte pétri de doutes et d’interrogations quant à leur situation par rapport à l’institution littéraire et aux instances de légitimation. En porte-à-faux entre les identités, « périphérique », « marginal », l’écrivain francophone belge de l’après-guerre part immanquablement en quête de soi. Il plonge vers ses racines les moins stables pour affronter ses angoisses les plus profondes. Il évolue en perpétuelle zone d’inconfort à l’égard de sa langue comme de son identité culturelle.L’étrangeté du monde qu’il perçoit se réverbère dans l’intime conscience du sujet, en prenant un tour « moins spectaculaire, mais insidieusement discret ». Avant d’étudier les cas, Bacary Sarr propose une relecture globale de notre tradition littéraire de l’étrange, déjà bien présente à la fin du 19e siècle au cœur du naturalisme et du symbolisme. Le fantastique y figure à la fois un point de communion (parce qu’il franchit la barrière des genres pour se diluer dans toutes les œuvres de l’époque, même à très faible dose) et de rupture (en conférant une coloration « nationale » à ces deux écoles littéraires, il les singularise au sein d’un espace européen où elles sont omniprésentes).La matrice de nos lettres semble dès lors vouée à enfanter, selon « une implacable mécanique des doubles », une kirielle de Janus à l’identité complex(é)e, en équilibre entre le réel et… Et quoi, en fait ? Le surréalisme ? L’irréel ? L’imaginaire ? La fiction ? Tout cela, et autre chose encore, qui hante sourdement le « moi inhabitable » de nos romancières et romanciers.En offrant ce nouveau cadre de réflexion, Bacary Sarr ouvre des perspectives multiples. L’une d’elle est peut-être l’ébauche d’un nouveau paradigme pour situer les lettres francophones de Belgique : les œuvres analysées ( Dulle Griet , Ripple-Marks , Octobre long dimanche , Terre d’asile , Le bonheur dans le crime ) ne sont-elles pas emblématiques d’une création littéraire davantage en quête de centre que de sens ? Ce qui en fait…