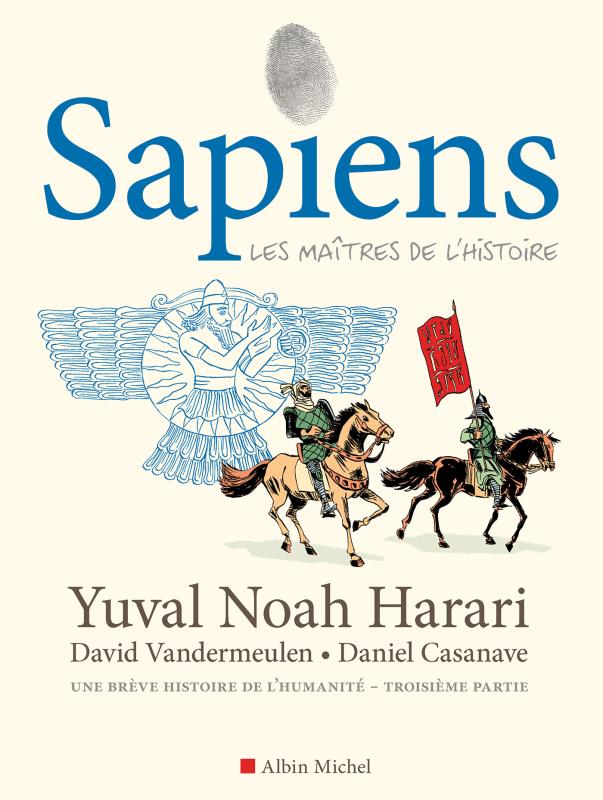

Sapiens Tome III : Les maîtres de l’Histoire

Troisième tome d’un projet audacieux d’adaptation en bande dessinée du best-seller Sapiens. Une brève histoire de l’humanité de l’historien…

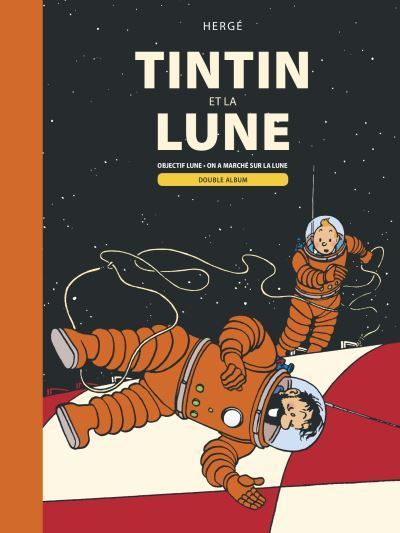

Tintin et la lune. Objectif lune. On a marché sur la lune

À l’occasion du cinquantième anniversaire…

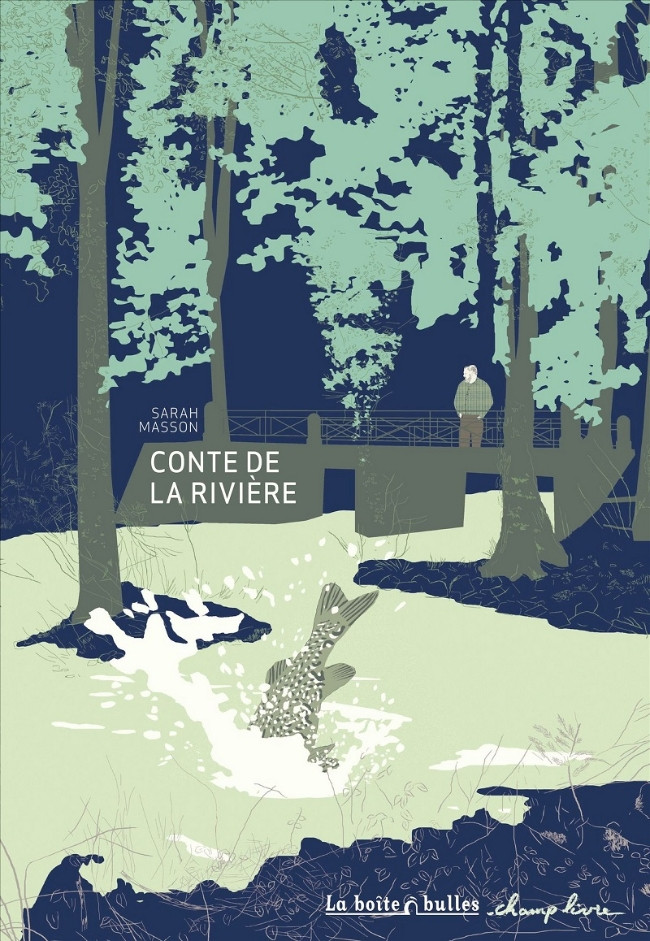

Émile, grand chef cuisinier, a choisi de prendre sa retraite pour s’adonner aux activités qui…