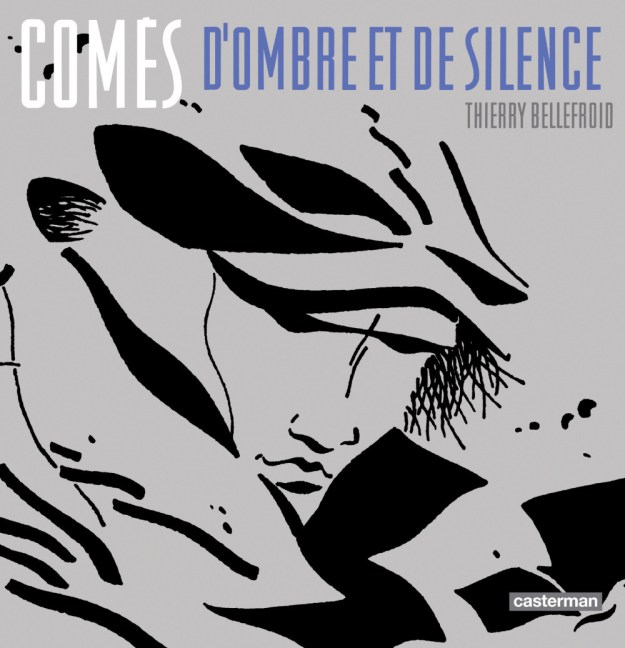

Thierry BELLEFROID , Comès. D’Ombre et de Silence , Casterman, 2020, 145 p., 29 € / ePub : 19.99 € , ISBN : 978-2-203-18379-7Corbeaux, chouettes, chats, homme-cerf, paysages enneigés, personnages marginaux anguleux, rites d’initiation, génie du silence graphique mettant en scène la Bataille des Ardennes, les sombres conflits entre villageois, la mise à mort des êtres différents… Quarante ans après la parution de l’album Silence , le chef-d’œuvre de Comès , à l’occasion de la souveraine exposition Comès au musée BELvue à Bruxelles dont il est le co-commissaire avec Éric Dubois, Thierry Bellefroid consacre un essai magistral à ce créateur hors norme décédé en 2013. Que l’œuvre de Dieter Comès né en 1942 à Sourbrodt dans les cantons de l’Est se doive d’être lue à partir de l’existence de ce maître absolu de la bande dessinée belge, Thierry Bellefroid le déploie avec passion et finesse. Au fil des pages rythmées par les dessins de Comès, l’ouvrage nous immerge dans un univers hanté par le non-dit, les forces invisibles, le surnaturel, la magie des forêts, le climat fantastique. Du Dieu vivant (1974) au Dix de der (2006) , Comès créera onze albums évoluant d’un style virtuose, en phase avec les couleurs psychédéliques des seventies, proche de Philippe Druillet, à la décantation de formes menant de l’archipel de la couleur à l’alchimie du noir et blanc dont Comès est l’un des sorciers incontestés. Après les femmes-fleurs, les hommes-papillons, les voyages galactiques d’un space opera initiatique truffé de références cabalistiques, Comès qui fut aussi musicien de jazz, percussionniste, emprunte un premier tournant esthétique avec L’ombre du corbeau qui évoque, comme il le fera dans son dernier album Dix de der , la guerre 14-18 qui fit rage dans les Ardennes. Sous l’influence d’Hugo Pratt avec qui il nouera une fidèle amitié, son style s’épure. Après Tardi, il raconte les tranchées, la boucherie du front. Dans un climat fantastique, confronté à des incarnations de la mort, un soldat allemand erre dans les limbes. Comès y tente une nouvelle grammaire, s’accommodant une fois de plus de la contrainte de la couleur mais décidant d’innover ailleurs, dans la mise en scène, dans l’architecture de la page, dans la rythmique .Thierry Bellefroid analyse la nature du virage, expose l’importation de la grammaire du cinéma dans la bande dessinée (panoramique, zoom avant, zoom arrière…), la synthèse des arts que produit l’artiste. Comès allie les instruments du cinéma à la narration graphique, mais, par-dessus tout, il explore les vertus du silence, ce silence des planches avec cases muettes qui l’a fasciné chez Hugo Pratt, ce passage à l’Œuvre au noir et au blanc qui renvoie au silence de son enfance marquée par la guerre, au père germanophone enrôlé dans l’armée allemande, à son mutisme lors de son retour du front russe. Coup de maître en 1980 avec Silence , une fable poétique sur fond de paysages ardennais, autour de Silence, un jeune homme à part, muet, déclaré attardé, au regard reptilien, proche des animaux qu’il magnétise, en butte à la méchanceté d’Abel Mauvy qui l’exploite. Amour interdit avec la sorcière, violence des villageois à l’égard de ceux qui sont différents — Silence, les gitans, les nains… —, arcanes révélant les voies de passage entre la vie et la mort… Silence, l’exclu du langage, soulève une œuvre qui explore des formes d’échange non verbales, mystiques, animistes.L’empreinte du mystère, des dissociations de la personnalité, de notre part sauvage muselée par la société, des fantasmes, de l’onirisme domine La belette , le thriller psychologique Eva sur lequel planent les ombres de Hitchcock, de Klaus Nomi, L’arbre-cœur soulevé par des audaces graphiques qui réinventent le style… Comès ne nous parle pas de sorcellerie, d’envoûtements, de magie noire dans des campagnes reculées : magicien, il accomplit graphiquement des rites incantatoires, des sortilèges, s’attachant à des êtres en marge du système, plus proches du monde animal, végétal, minéral que de la société des humains qui les rejette.Magnifique voyage dans l’univers de Comès, Comès. D’Ombre et de Silence convoque aussi les témoignages de personnes qui l’ont connu, Hugues Hausman, François Schuiten, Benoît Peeters, Didier Platteau, Micheline Garsou, Christophe Chabouté… Le livre refermé, on rêve que, sept ans après la mort de Comès, le scénario de La maison où rêvent les arbres se concrétise : « Un jour, les arbres se révoltent contre l’homme et leurs rêves engendrent des ptérodactyles, des crocodiles, qui agressent l’homme parce qu’il a rejeté la communion qui le liait à la nature, l’homme a rejeté la mémoire du bois. Les livres commencent à rejeter l’encre ».À l’occasion de l’exposition Comès. D’Ombre et de Silence au musée BELvue (jusqu’au 3 janvier 2021, Fonds Comès de la Fondation Roi Baudouin), Casterman publie Ergün l’errant (réunissant ses deux premiers albums Le dieu vivant et Le maître des ténèbres ), Comès, les romans noir et blanc, 1976-1984, Comès, les romans noir et blanc, 1987-2006. Véronique Bergen Lire Silence ou La Belette, c'est entrer dans un monde où l'on sent qu'auteur et création se confondent. Un monde dont le silence lui-même est une composante essentielle. Comprendre la personnalité de Comès, comprendre d'où il vient, aide à comprendre son art. En suivant cette intuition, Thierry Bellefroid a rencontré les témoins de l'éclosion d'un homme et de son oeuvre : amis de longue date, auteurs, éditeurs, musiciens, membres de la fratrie et de la famille, compagnes. Ce livre met en lumière l'aspect intemporel du travail de Comès, son souci de mise en avant des marginaux et ses interrogations existentielles. Le monde rural, la nature et la sorcellerie ne sont toutefois pas occultés. Son meilleur ami Hugo Pratt et ses complices du magazine (À Suivre) - José Muñoz ou François Schuiten -, permettent de comprendre, entre autres,…

Tahar Ben Jelloun : le fou, le sage, écrivain public

'L'écrivain public, dans les sociétés traditionnelles, rédige lettres, requêtes et formulaires pour ceux qui ne savent pas écrire. Écrivain engagé dans la mesure où il s'indigne, se révolte contre toutes les injustices infligées aux hommes, aux femmes, aux enfants humiliés, Tahar Ben Jelloun refuse de s'inféoder à un parti politique comme il refuse d'écrire des romans à thèse ; il réaffirme volontiers : "Notre seule identité est et d'être écrivan, notre seul territoire est la littérature" et prête sa plume à tous ceux qui n'ont pas l'usage de la parole. Il est romancier, essayiste, journaliste, poète avant tout. Exilé à Paris, mais exilé aussi au Maroc où il est né en 1944, Tahar Ben Jelloun est un poète nomade, le témoin mobile et l'ambassadeur de deux civilisations.' [Source : 4ème de couverture]…