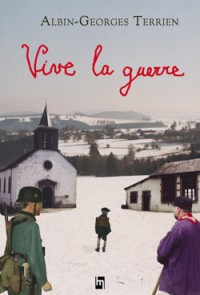

Albin-Georges Terrien nous raconte la guerre au travers de ses yeux d'enfant dans la campagne ardennaise et…

Pour Léon Bocquet (1876-1954), la guerre constitue un thème majeur de son œuvre. Mais, curieusement, les faits de guerre eux-mêmes n’y sont ni montrés, ni décrits. Encore moins transformés en épopée romanesque. La guerre y apparaît surtout par ses représentations durant la sortie de guerre, les transformations qu’elle implique, sa réfutation au nom de l’idéal pacifiste et des cruautés qu’elle entraine. La Grande Guerre, par ce biais littéraire, est présente chez Léon Bocquet aussi bien dans les poésies (Crucifixions, Les destinées mauvaises) que dans ses romans (Le Fardeau des jours, Courages français). La question de la représentation de la Grande Guerre dans l’œuvre de Léon Bocquet étant corrélative d’abord à celle de la participation de l’homme dans la littérature, dans la guerre et dans la littérature de guerre, ensuite à la fidélité au récit combattant et enfin au culte de l’idéal héroïque, on se demandera quelle fut la guerre de Léon Bocquet, quels furent son sentiment et son comportement durant et après la guerre, et enfin on verra quelle forme de culte de la nation, de la patrie et de l’héroïsme est véhiculé dans son livre majeur Le fardeau des jours (Paris, Albin Michel, 1924).

Albin-Georges Terrien nous raconte la guerre au travers de ses yeux d'enfant dans la campagne ardennaise et…