L’exploration perspectiviste de Maxime Coton

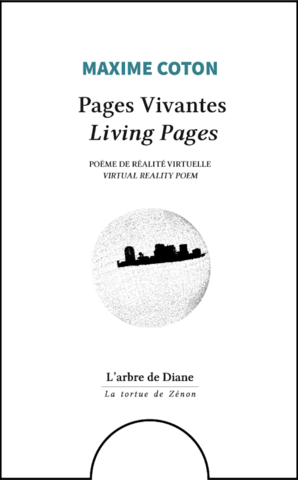

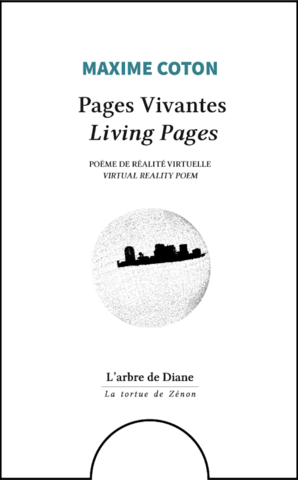

Maxime COTON , Pages vivantes , Poème de réalité virtuelle, Images de Jamil Mehdaoui, Trad. en anglais par Lia Swope Mitchell, L’Arbre de Diane,…

Ils disent ils disent de toi que tu es sale

Frotter ta peau frotter

Per lasciare nell’acqua il nero della pelle

Ils disent, ils disent peau brune tannée soleil d’hiver

Ils disent yeux noirs, quand c’est bleu c’est plus clair

Ton Sud on l’aime bien surtout quand il est loin

J’ai peur, j’ai peur que la mine me mine

Que toute ma vie soit galerie

Exposition des origines

Ma sono nata qui

J’ai peur j’ai peur

Qu’il y ait une vie tracée d’avance

Sortie à peine de terre

Des décennies d’attente

Non sono nata lì

L’exploration perspectiviste de Maxime Coton

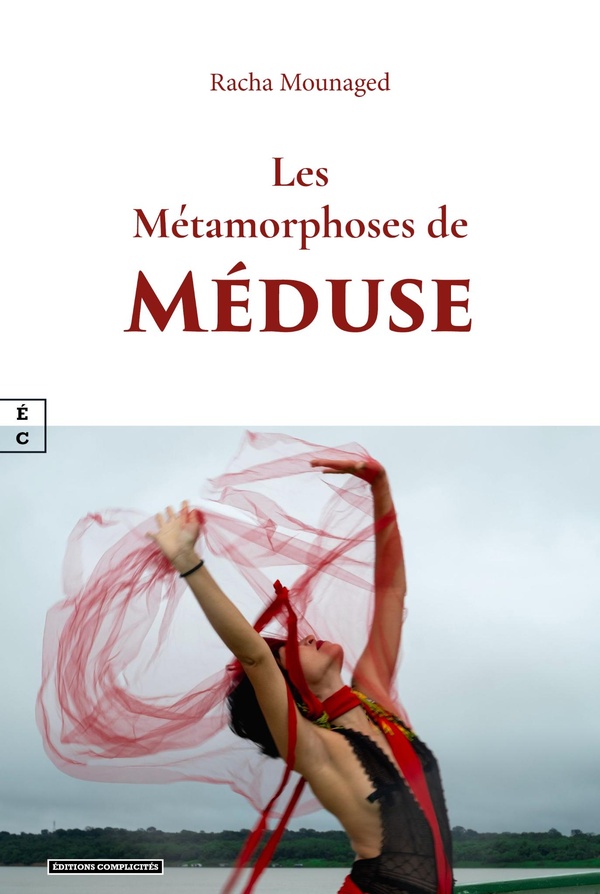

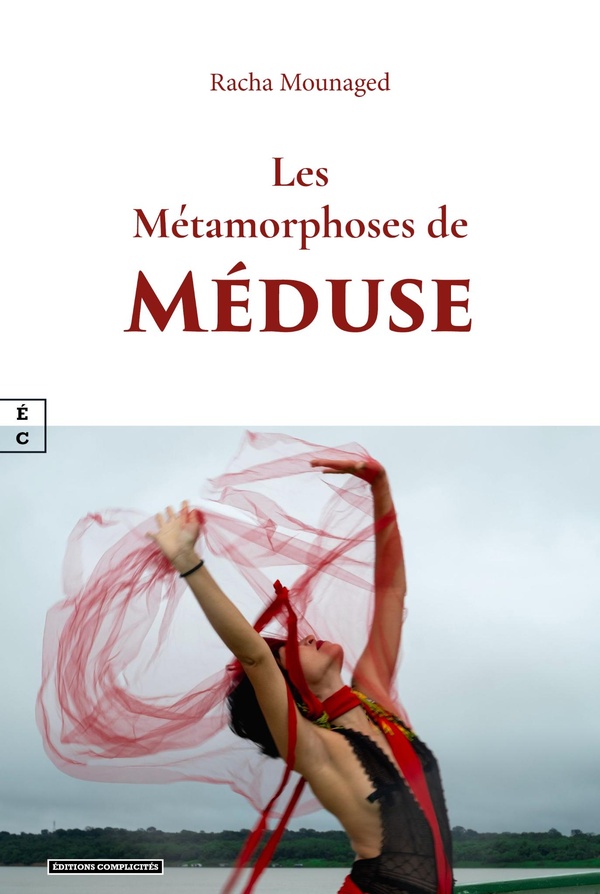

Maxime COTON , Pages vivantes , Poème de réalité virtuelle, Images de Jamil Mehdaoui, Trad. en anglais par Lia Swope Mitchell, L’Arbre de Diane,…