« Voir son déclin tel un coucher de soleil. » Jean Dumortier Jean nous…

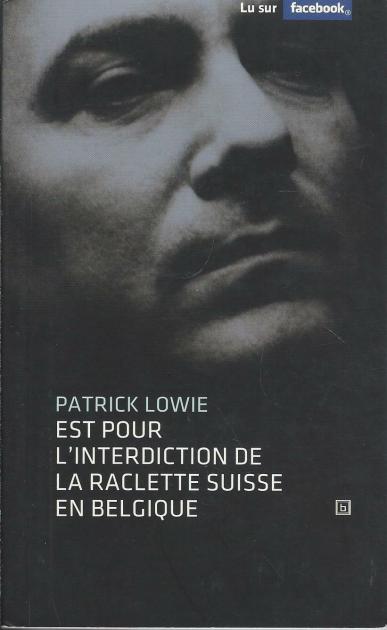

Patrick Lowie est pour l'interdiction de la raclette suisse en Belgique

En littérature, la maxime est un genre littéraire qui se caractérise par sa visée moraliste. L’auteur jette un regard critique sur le monde sans prétendre pouvoir le changer. Cette forme littéraire privilégie la concision et exploite une esthétique du fragment et de la discontinuité. Aujourd’hui, le genre a évolué et s’est modernisé grâce à la communication sur Internet et dans les réseaux sociaux. De nouvelles formes d’écritures sont apparues à travers ce que l’on appelle maintenant les “statuts” notamment sur Facebook, Twitter et MSN. Patrick Lowie écrit des statuts comme on écrit des pamphlets courts et incisifs. Ses aphorismes sont à son image, celle d'un bourlingueur aux yeux acerbes, curieux de tout, critique mais jamais cynique qui trouve le mot juste sur la situation que seul un ultra sensible peut voir. Animal politique et littéraire, il porte un regard amusé, tendre, idéaliste et frondeur sur le monde et l'E-monde en français, en italien ou en arabe. Ses mots ont pour référent les arts, la politique italienne, les inclinations amoureuses gay et friendly et la belgitude. On sourit, on rit, on pleure, Patrick Lowie est féroce mais jamais méchant, il faut une grande tendresse et beaucoup d'amour pour regarder son siècle et ses habitants avec une telle tolérance érudite. La collection "Lu sur Facebook" regroupe des recueils de 300 statuts écrits…