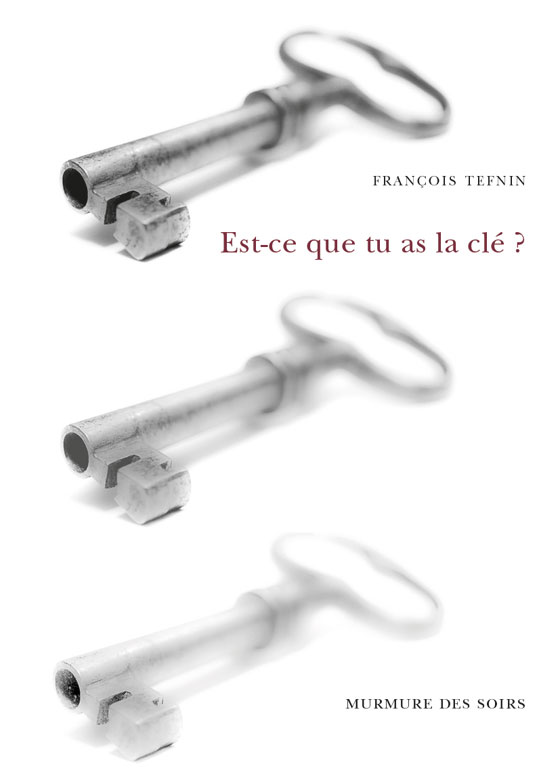

Âme blanche

La postérité est quelquefois injuste, le présent trop souvent amnésique et le public belge francophone peu conscient de son patrimoine littéraire. Ainsi des écrivains de valeur connaissent-ils les affres du purgatoire et leurs œuvres restent-elles absentes des rayons des librairies. Pour les femmes, la difficulté est accrue par le fait que l’Histoire littéraire a été écrite par des hommes. Pourtant, dès le début de la Belgique, certaines ont tenté de percer dans un monde des lettres encore exclusivement masculin et ont bravé les préjugés qui entourent les femmes artistes. Ce sont ces figures oubliées que la jeune maison d’édition Névrosée , dirigée par Sara Dombret, entend sortir de l’ombre en publiant une première série de douze livres de femmes écrivains belges. Parmi celles-ci, certains noms sont connus comme Caroline Gravière ou Madeleine Bourdouxhe, alors que d’autres ont totalement disparu de la mémoire collective. Marguerite Baulu et Jeanne de Tallenay, dont le roman L’invisible constitue une remarquable découverte , se voient ainsi remises à leur juste place grâce à cette initiative. Parmi ces femmes de lettres belges, Marguerite Van de Wiele (1857-1941) est la première à avoir vécu de sa plume. Célibataire, à la fois journaliste et romancière, acclamée par les plus grands écrivains de son temps, chargée de missions officielles, mais aussi souvent en butte à la misogynie ambiante, elle a ouvert des portes aux générations suivantes de femmes de lettres belges. Elle livre, dans ses romans, des portraits de femmes confrontées au corset empesé de normes que leur impose leur milieu. Doivent-elles se soumettre et consentir à se laisser détruire ou tenter de se libérer au risque de voir s’abattre les jugements réprobateurs, de devoir s’endurcir et, peut-être, de se perdre ? Évangéline, le personnage principal d’ Âme blanche, est prise au cœur de ce dilemme. Elle est un être pur, dont l’innocence est menacée, un ange qui, comme son nom l’indique, pourrait apporter une bonne nouvelle, l’espoir d’un salut.La plume, toute en délicatesse, de Marguerite Van de Wiele cisèle les mots pour dépeindre les sentiments ou dresser des tableaux pittoresques, comme celui du marché d’Anderlecht, vibrant d’odeurs et de couleurs, ou des ruelles du vieux Bruxelles, sillonné par la Senne. Surtout, Marguerite Van de Wiele se livre, dans ce roman publié pour la première fois en 1908, à une dissection des mœurs de la bourgeoisie. Elle pose la question de l’émancipation féminine dans une société où la vie d’une femme ne peut se construire que par les hommes, au sein d’un modèle familial centré autour d’eux. Elle y joint le problème de la place laissée à l’enfance et à la sensibilité au sein d’un univers froid et matérialiste. Elle montre ainsi l’envers de cet âge d’or, qu’on se plait à rêver, d’une Belgique florissante dans la deuxième moitié du 19e siècle.Évangéline est une enfant privée d’enfance par la faute d’une faillite des adultes, qui se révèlent incapables de remplir leur rôle protecteur et encore moins de comprendre les besoins d’un enfant. La première de ces adultes irresponsables est la mère. Elle ne peut cependant être blâmée, car elle est une victime, rejetée par sa famille et enfermée dans un asile. Les premières pages du roman évoquent le paradis perdu de la petite enfance. Quelques sensations suffisent à faire renaître le souvenir enchanté et mélancolique d’un temps où l’affection maternelle était associée à la musique et à la vivacité d’un trop-plein d’émotions, libres de s’exprimer. Déjà, la petite fille éprouvait une sourde inquiétude, comme un voile posé sur ses ravissements d’enfant, voile que la distance du souvenir ne fait qu’accentuer et muer en tristesse. Elle semblait pressentir le drame, qui la précipiterait à jamais hors de l’enfance : l’effondrement de sa mère en elle-même. La culpabilité que ressent la jeune femme à la mort de son mari désorganise en effet cette âme trop sensible. Elle se met à délaisser sa fille avant d’être internée. Lorsqu’Évangéline vient la visiter, bravant l’interdit familial, sa mère est incapable de la reconnaître. Elle tente alors une thérapie par la tendresse. Chez Marguerite Van de Wiele, la sensibilité du cœur est à la fois une fragilité, qui peut mettre en danger, mais aussi l’espoir de se sauver. Si Évangéline parvient à ranimer sa mère, elle provoque toutefois une inversion de génération puisque celle-ci se met à l’appeler « maman ». L’enfant se voit contrainte de rassurer l’adulte et de faire face, seule, à des problèmes qui ne sont pas de son âge.Avec la maladie de sa mère, Évangeline a en effet été placée dans sa famille paternelle, une famille où le cœur n’a pas sa place et qui est dominée par un adulte-roi, capricieux et égoïste, le grand-père, dont la toute-puissance du désir profite de l’allure respectable que confèrent l’âge et de la dignité du médecin. Dans cette famille, les femmes sont reléguées dans la cuisine-cave. Elles vivent en se privant de tout, unies dans le culte du mari et du père, tandis que cette idole familiale parade, confortablement vautrée sur un matelas de mensonges, et exige d’elles sans cesse plus de sacrifices jusqu’à les abandonner dans sa chute. Le portrait de la tante Josine révèle le drame que vivent ces êtres de l’ombre et la manière dont il modèle leur personnalité. La vieille fille apparaît d’abord comme un être sec, dépourvu d’amour, avant de révéler son caractère tragique. Elle est l’exemple de ces femmes que leur milieu a empêchées de s’épanouir et a enfermées dans une dictature du dévouement. Contrairement à sa mère, elle n’est pas aveuglée par la vénération de son père, mais tente tant bien que mal d’assumer la responsabilité de ce parent irresponsable et de gérer le désastre qu’il a laissé pour seul héritage. Une fois libérée de ce poids familial, elle s’en choisit un autre, puisqu’elle part se consacrer aux blessés et aux malades de la guerre du Transvaal.Cette vocation austère, faite de devoirs et de renoncement à soi, attire Évangeline, même si l’espoir d’une vie réconciliée avec la sensibilité de l’âme reste présent au plus profond d’elle. Lorsqu’elle découvre le foyer de son oncle maternel, une telle existence paraît soudain possible, mais l’illusion s’estompe rapidement. Elle y rencontre en effet une autre forme de ces adultes frivoles, incapables d’incarner des repères pour des jeunes gens. Sa tante ne voit en elle qu’un enfant-jouet, une poupée qu’elle se plaît à habiller dans l’espoir de parader dans son cercle d’amies et dont elle se lasse vite.Cette tendance à réduire l’enfant à une chose qui doit correspondre au désir de l’adulte est illustrée, de manière délirante, par une voisine, dont la petite fille est décédée. Profitant de la ressemblance stupéfiante entre les deux enfants, la voisine décide de faire jouer à Évangeline le rôle de la jeune morte en la faisant poser dans ses habits au milieu de ses frères en deuil devant l’objectif d’un photographe, comme si elle était redescendue, pour un instant, du ciel. La mère, tout à la réalisation de son fantasme, ne se rend pas compte du trouble qu’elle provoque dans l’âme mystique d’Évangéline. Pendant longtemps, je vécus dans le regret inconsolable de n’être pas Henriette, d’exister si loin du séjour de paix et de lumière, pressenti, comme par miracle, tandis que je posai pour elle et où j’aurais juré avoir vu des archanges m’appelant, tendant vers moi des bras ailés, alors qu’un objectif était braqué sur ma forme matérielle. L’épisode souligne toutefois la nature angélique de la petite fille, la fluidité de son identité et son envie d’échapper à la pesanteur du milieu bourgeois, où ne l’attend qu’une destinée en…