Recueil de petits contes mettant en scène une galerie de personnages tels que : madame Dumonceau,…

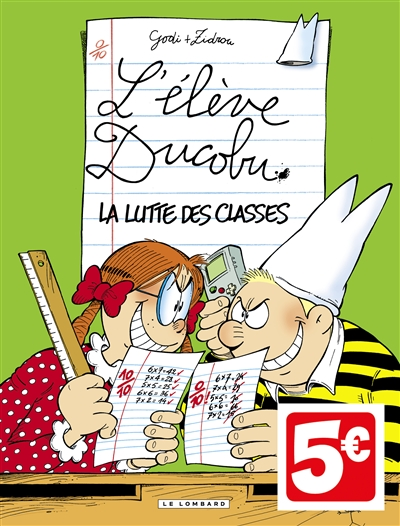

L'élève Ducobu Vol 4. La lutte des classes

La vie à l'école n'est pas un long fleuve tranquille. Pour certains, l'année scolaire est même plutôt celle de tous les dangers.La vie à l'école n'est pas un long…

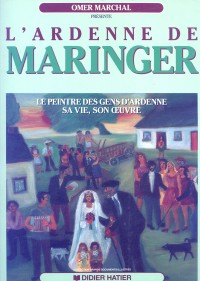

Omer Marchal ne se lassait jamais de raconter l'Ardenne. La rencontre de sa plume avec le pinceau de Lucien Maringer , qui ne cessa de la peindre durant 50 ans et dont il fut l'ami et le confident, nous…