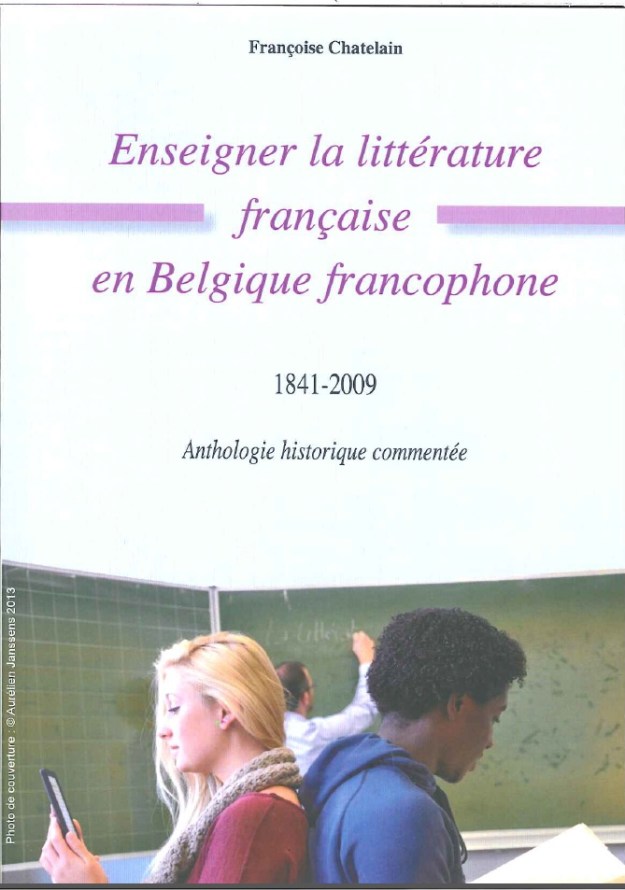

Pédagogue de terrain au long cours, Françoise Chatelain est une praticienne passionnée, une vraie : professeur de français dans un athénée hennuyer pendant près de trente ans, elle est aujourd’hui inspectrice « de l’officiel » après avoir obtenu un doctorat à l’ULB (chez le Prof. Paul Aron, avec qui elle a signé un Manuel et anthologie de littérature belge à l’usage des classes terminales de l’enseignement secondaire , publié au Cri en 2009). Explicitement sous-titré Anthologie historique commentée , son dernier-né, intitulé Enseigner la littérature française en Belgique francophone , est le fruit ô combien comestible de cette thèse de doctorat. Car l’ouvrage est à la fois roboratif et digeste, savoureux et piquant. Parcourant plus d’un siècle et demi de programmes et de manuels, de théories et de pratiques pédagogiques dans l’enseignement du français, il ne cache rien des us et coutumes réellement vécus dans les classes ni des coups de sang et de gueule de francs-tireurs du métier. Pas plus d’ailleurs que des récits d’anciens potaches, quand ceux-ci, devenus écrivains, en font la matière même de leurs œuvres.Cela nous vaut de délicieux morceaux… d’anthologie ! Ainsi le grand Verhaeren n’hésitait-il pas à écrire au début du siècle dernier : « L’enseignement d’il y a vingt ans avait pour but sournois de vous dégoûter du génie. On choisissait les chapitres qui voisinaient avec les lieux communs les plus aplatis. On n’étudiait point un écrivain ; on vérifiait l’observation des règles dans un livre. »Le poète et essayiste Iwan Gilkin, un des « patrons » du mouvement littéraire de la Jeune Belgique, qui termina sa rhéto en 1876 à l’Institut Saint-Louis de Bruxelles, dénonce ci-après l’apprentissage des figures de style (pensum artificiel qu’on impose pourtant toujours à nos collégiens d’aujourd’hui !). « Il est nécessaire que les écoliers apprennent à distinguer le langage simple ou exact du langage figuré, mais la nomenclature et la classification des figures ne sont que passe-temps de grammairiens sur lesquels il est ridicule de les faire pâlir. C’est le picotin des Vadius et des Trissotin ; le véritable écrivain les emploie sans même y penser, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Tout ce que les écoliers en tirent, c’est un répertoire d’injures savantes qu’ils se lancent à la tête durant les récréations : sale catachrèse ! ou prosopopée de malheur ! » Manifestement, Hergé et le capitaine Haddock avaient pratiqué Iwan Gilkin…Mais, trêve de plaisanterie, l’anthologie de Françoise Chatelain est avant tout un solide ouvrage sérieux qui offre à son lecteur une éclairante dimension historique explicitée par des commentaires jamais pédants. De plus, les pratiques récentes et contemporaines ne sont pas oubliées, loin de là, puisque nombre d’acteurs et de témoins de ces dernières années sont appelés à la barre. Témoignent ici les Quaghebeur, Klinkenberg, Aron, Rosier, Dumortier, Dufays… Passionnant !Un livre à conseiller à tout prof de français, à imposer à chaque inspecteur de la discipline, à faire mémoriser par tout chercheur en pédagogie, à injecter en intraveineuse à chaque ministre de l’Enseignement. Christian LIBENS…