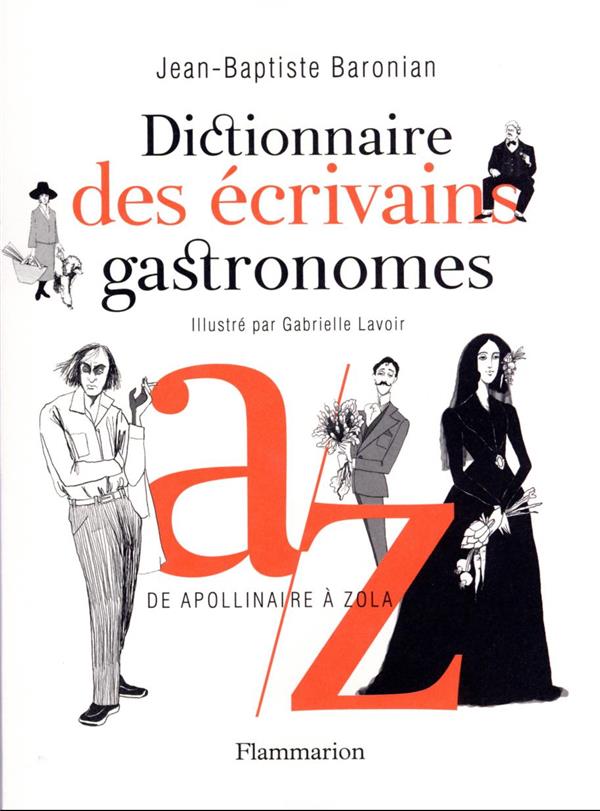

Dictionnaire des écrivains gastronomes : De Apollinaire à Zola

Jean-Baptiste Baronian est un écrivain prolixe. Et, dans sa bibliographie, on compte plusieurs dictionnaires, dont le Dictionnaire Rimbaud (Bouquins, Laffont, 2014) et le formidable Dictionnaire amoureux de la Belgique (Plon, 2015). À travers ses essais, biographies et anthologies, il a côtoyé bien des écrivains et partagé son admiration pour leur travail. Il a développé une connaissance bien souvent intime de ces auteurs, offrant des perspectives inédites sur leurs œuvres. C’est encore le cas avec ce beau volume, joliment pensé par l’éditeur en lui prêtant une facture bibliophilique à la jolie tranche orangée. À sa lecture, on imagine également que la gastronomie figure parmi les plaisirs incontournables de Baronian. Bonne chère et bons vins riment ici avec culture et érudition. Jean-Baptiste Baronian s’est déjà invité à la table des écrivains en détaillant les découvertes culinaires, notamment belges, de Baudelaire dans un ouvrage collectif, La cuisine de nos écrivains , publié cette année par l’Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique (ARLLFB) dont Baronian est sociétaire. Cet ouvrage reprend les actes du colloque organisé en octobre 2021 par la vénérable institution à l’occasion de son centenaire. En 2019, c’est un Dictionnaire de la gastronomie et de la cuisine belges que Baronian proposait aux éditions du Rouergue.Dans son introduction au Dictionnaire des écrivains gastronomes , Baronian précise y avoir réuni « à un degré ou à un autre, des culinographes ou des gastrologues (…) qui se sont intéressés de près à la bonne chère ou à la dive bouteille, ou qui ont publié des œuvres possédant de profondes affinités avec la gastronomie et l’œnophilie. » On y ajoutera la zythologie, puisque nous sommes en Belgique. De quoi nous mettre l’eau à la bouche. On pourra d’ailleurs déguster l’ensemble en suivant le menu concocté par l’auteur ou picorer comme bon nous semble au buffet dressé par lui.Parmi les auteurs et autrices (plus rares) d’expression française ou traduits en français conviés à ce banquet aussi baronianesque que gargantuesque figurent des grands noms comme Apollinaire, Baudelaire, Balzac, Colette, Dumas, Érasme, Flaubert, Giono, Michel Thomas alias Houellebecq, Huysmans, Proust, Rabelais, George Sand, Stendhal ou Zola mais aussi, comme Baronian les qualifie lui-même, « des seconds couteaux » ou « des inconnus, des oubliés, des dédaignés, des abandonnés sur le bord des chemins si empruntés et si encombrés de l’histoire littéraire ». De Marc-Antoine Désaugiers le goguettier, Jean Grand, Charles Moncet, Joseph de Pesquidoux, Horace-Napoléon Raisson, Jean Richepin, Marcel Rouff, auteur du plus grand roman gastronomique, Maurice Rollinat, Laurent Tailhade, Baronian suit ici ses affinités littéraires, manifestant un goût prononcé pour les marges et les petits maîtres du 19e siècle. Et parmi les écrivains célèbres, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir un auteur comme Murakami. Baronian s’appuie aussi sur ses connaissances de la littérature policière et épingle les goûts culinaires ou pour la dive bouteille de quelques Américains. On s’en voudrait de ne pas mentionner, en se limitant à leur nom qui est déjà tout un programme, les deux premiers culinographes français, Joseph de Berchoux et Charles Louis Cadet de Gassicourt ! Plus proche de nous, on croisera le médiatique Jean-Pierre Coffe. Carnet et les Instants oblige, nous mentionnerons nos compatriotes. Baronian évoque ainsi Jean Claude Bologne, romancier et auteur de multiples essais, dont une Histoire des cafés et des cafetiers , Louis Delattre, qui fut membre de notre Académie et signa des livres comme L’art de manger , Marie Delcourt, à qui l’on doit une Méthode de cuisine à l’usage des personnes intelligentes , Christopher Gérard, gourmet piéton dans Aux Armes de Bruxelles , Robert Goffin et ses Routes de la gourmandise , le secrétaire perpétuel de l’ARLLFB et poète Yves Namur et ses expériences gustatives réelles poétisées dans La petite cuisine bleue agrémentée de tout un jeu de métaphores autour de plats divers, Maurice des Ombiaux, le plus sensuel de tous les chantres du vin et des arts de la table selon notre chroniqueur, qu’il considère comme un des maîtres de l’histoire moderne de la gastronomie et qui failli être prince des gastronomes en France, la plume regrettée de Jean-Claude Pirotte, dont Les contes bleus du vin restent « des bijoux d’œnophilie sentimentale », sans oublier son Expédition nocturne autour de ma cave , et enfin Simenon (incontournable sous la plume de Baronian) où l’on découvre un commissaire Maigret absorbant moult quantité d’alcools dont un étonnant mandarin-curaçao ou d’aussi étonnantes « imitations d’absinthe », en apéritif à des plats traditionnels.Jean-Baptiste Baronian s’est fixé pour objectif de nous montrer que « Le plaisir de manger et de boire passe par l’esprit et par l’imaginaire. Et aussi par les mots. La magie des mots. » Son pari est amplement réussi. On s’en voudrait de conclure sans mentionner l’illustratrice, Gabrielle Lavoir , aka Lulu d’Ardis, autrice du blog Mondanités et fumisteries publié par LeMonde.fr, qui apporte une touche très 19e à l’ouvrage à travers ses caricatures d’écrivains qui ne manquent pas de sel comme le montre déjà la couverture. Michel Torrekens Plus d’information On mange et on boit, parfois beaucoup, dans les romans, mais surtout, la façon dont les personnages s’y restaurent n’est en rien le fruit du hasard. Dans un livre à l’érudition réjouissante, Jean-Baptiste Baronian nous invite à nous mettre à table avec les héros de nos auteurs préférés et à en découvrir bien d’autres. L’occasion d’apprécier différemment les classiques des géants des lettres comme les œuvres savoureuses d’écrivains parfois oubliés, le tout sous la forme commode d’un dictionnaire qui fait résonner l’histoire de la littérature avec celle de la gastronomie. [embed]https://storage.googleapis.com/cantookhub-media-eden/32/2954fb4fe8b367773ecdb888c31a704d5db245.pdf[/embed]…

Lamartine critique de Chateaubriand dans le Cours familier de littérature

À propos du livre (4e de couverture) Les historiens contemporains des lettres françaises de Belgique tiennent avec raison que La Légende d'Ulenspiegel en est le livre fondateur. Toute fondée qu'elle soit, cette assertion a tardé à prendre forte d'évidence. Lorsque Charles De Coster fait paraître sont livre, en 1867, seuls quelques lecteurs perspicaces y prêtent attention sans parvenir à lui assurer une quelconque reconnaissance. Et c'est aussi pauvre qu'inconnu que l'écrivain meurt en 1879. Il est vrai que «La Jeune Belgique», quinze ans plus tard, reconnaît son rôle, mais le statut de son livre n'en est en rien changé : il a peu de lecteurs, il n'est pas pris au sérieux. Tel n'est pas le cas du jeune Joseph Hanse dont l'Académie royale de langue et de littérature françaises s'empresse, dès 1928, de publier la thèse de doctorat consacrée à Charles De Coster et dont Raymond Trousson écrit aujourd'hui dans sa préface : «Ce coup d'essai était un coup de maître. Soixante-deux ans après sa publication, ce livre demeure fondamental, indispensable à quiconque entreprend d'aborder l'uvre magistrale qu'il mettait en pleine lumière.» Devenu introuvable, enfin réédité aujourd'hui, le Charles De Coster de Joseph Hanse, qui a ouvert la voie à toutes les études ultérieures et internationales sur le sujet, fera figure, pour beaucoup, d'une découverte et d'une…

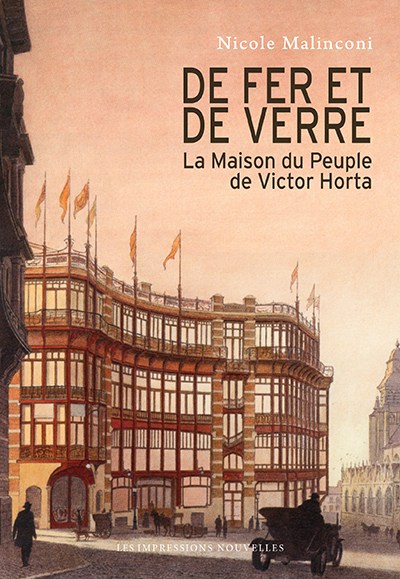

De fer et de verre. La Maison du Peuple de Victor Horta

Pour les Bruxellois branchés du vingt-et-unième siècle, la Maison du Peuple est un bar ouvert sur le Parvis Saint Gilles ; pour les aînés, un édifice du quartier de La Chapelle qu’ils ont peut-être fréquenté, une Maison rouge ; pour les amateurs et les férus d’architecture, un bâtiment public, chef-d’œuvre de l’Art nouveau, né du talent Victor Horta à la demande du Parti Ouvrier Belge à la fin du dix-neuvième siècle et l’exemple type de la brutalité des spéculations immobilières, de la mémoire défaillante des hommes et de l’inconséquente bruxellisation. Pour beaucoup, elle n’est pas même un souvenir. L’intérêt de Nicole Malinconi pour l’histoire de ce bâtiment inauguré en 1899 en présence de Jean Jaurès et détruit en 1965 s’éveille lors de l’écriture de textes brefs sur les choses démolies ou en cours de démolition à Bruxelles. Elle qui, depuis Hôpital silence , écrit au risque de et contre la perte est touchée par ce destin. Plus elle approfondissait sa connaissance de la Maison, plus son écriture s’ouvrait, accueillait. Advenait. Et elle d’en écrire l’histoire presque comme si c’était celle d’une personne (« on peut dire qu’elle en avait vu des choses et connu des hommes »). De l’inscrire dans l’histoire de la Belgique, du mouvement socialiste belge, de ses trahisons aux ouvriers, des deux guerres mondiales, des grèves de soixante… À lire aussi : un extrait de De fer et de verre La vie de la Maison du Peuple commence vingt ans avant sa conception, sur un constat : les plus pauvres sont floués sur la qualité du pain, d’autres s’enrichissent à leurs dépens. Pour y remédier, une coopérative est fondée, très vite devenue prospère. Pour continuer ces activités boulangères et d’autres, une Maison du Peuple est créée dans l’ancienne synagogue de la rue de Bavière. Le succès est vif ; les projets de coopératives se multiplient, le café déborde de monde. Il faut un édifice plus grand encore. Le Parti Ouvrier belge se met à rêver d’un bâtiment à la grandeur des besoins du peuple, qu’il s’agisse des nécessités alimentaires, vestimentaires, intellectuelles – l’instruction et la culture font partie des préoccupations du Parti. Il achète un terrain exigu, irrégulier, en pente dans la rue Stevens et demande à Victor Horta, architecte dont la vision moderne des matériaux est déjà réputée, de dessiner cette maison grandiose. Celui-ci l’imagine tel un « palais ». Un palais pour la classe ouvrière qui respectera l’organisation des coopératives. Un palais de quatre étages avec ateliers, bureaux, café, magasins, salle d’assemblées politiques, culturelles et festives. S’y tiendront les grands débats de société (l’affaire Dreyfus, le suffrage universel…), les grands combats socialistes, politiques, pacifistes… Nicole Malinconi raconte ces événements historiques avec la même sensibilité que les plus petites choses, comme ces femmes qui, lors la première guerre mondiale, transformaient les sacs de farine en taies d’oreiller, serviettes… ou brodaient des remerciements aux villes américaines bienfaitrices. Lorsque son récit aborde les abymes de la seconde guerre mondiale, elle s’éloigne pas à pas de la rue Stevens et nous emmène dans le proche et populaire quartier des Marolles, terre d’accueil et d’exil des Juifs de l’Est…Avec De fer et de verre , Nicole Malinconi ajoute une dimension historique à son écriture (déjà ébauchée dans Un grand amour ). Elle reste, cependant, au plus près du réel, fidèle aux « mots les plus simples, les mots de tout le monde » [1] . Si elle s’est nourrie d’entretiens et de lectures, que son récit suit la ligne du temps de l’histoire officielle, elle a écrit ce livre, tout autant que ses prédécesseurs, dans la nuit blanche du savoir. Du manque, du vide, des mots ont surgi. Des mots qui ravivent l’humanité souvent absente des essais historiques. Alors, nous, lecteur, lectrice, assistons à la création de la Maison du Peuple par Victor Horta. Souffrons des blessures qui lui sont infligées chaque fois qu’elle est transformée sans même demander son avis. Nous vivons dans ses murs, regardons par ses fenêtres. Notre présent est historique. Sans dialogue aucun ni reconstitution romanesque, nous entendons parler le peuple, le voyons vivre. Ressentons ce qu’ont vécu ces êtres de chair, de sentiments, d’opinions ; cette Maison de fer et de verre détruite sans l’once d’un état d’âme malgré la résistance d’une partie de l’opinion belge et internationale. Nous sommes blessé.e.s de sa mise au rebut, de ses restes rouillés, volés, revendus. Quelques vestiges ont pu être sauvés et restaurés. Ils garnissent la station de métro Horta à Bruxelles, le Grand Café Horta d’Anvers. Piètre dédommagement… Par bonheur, le livre de Nicole Malinconi pourra désormais servir de mémoire vive à cette histoire là. Magnifique consolation. Michel Zumkir [1] Pierre PIRET , Introduction à Que dire de l’écriture ? de Nicole Malinconi , Lansman, 2014.…