Notre critique de Les apprenties

Les apprenties de Zoé Jusseret s’ouvre à l’italienne, sur une première page comme un souffle d’air : un paysage, un soleil rouge suspendu au-dessus d’une grande bâtisse, des pylônes électriques qui s’élancent, géants, silhouettes muettes d’un monde en tension. D’emblée, un collage doux, en relief. La texture du monotype donne une densité tactile, presque charnelle, à ce que l’on voit. Les couleurs, restreintes, tissent une atmosphère à la fois feutrée et tranchante.

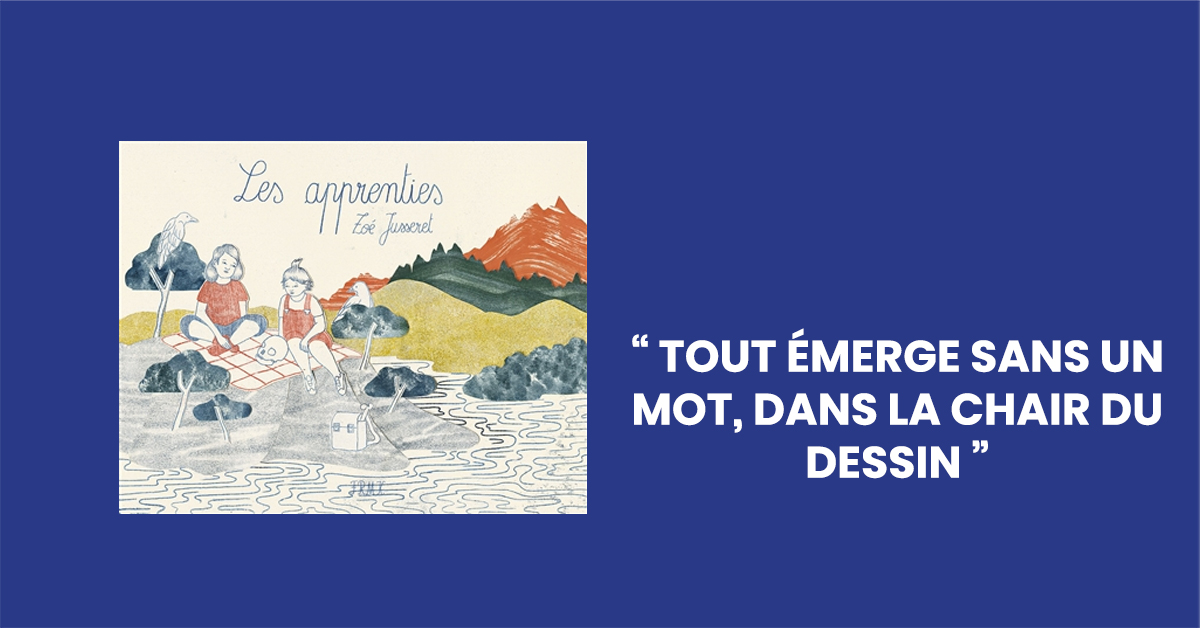

Deux sœurs apparaissent. Une nappe de pique-nique devient cape de protection. Le ton est donné : le quotidien bascule, le merveilleux n’est pas loin, mais il ne s’annonce pas léger. Il est là pour défendre, détourner, transformer.

Très vite, le corps se modifie : les règles apparaissent. Peu de mots, mais une grande sensorialité. Pas de place pour la naïveté. Le récit passe par les regards – gros plans silencieux, éloquence des yeux. Complicité, tristesse, inquiétude, compassion, sourire… tout émerge sans un mot, dans la chair du dessin.

Dans une suite d’images aux accents initiatiques et macabres, les jeunes filles quittent une plaine industrielle pour entamer un voyage de métamorphose. Portant un squelette comme fardeau ou talisman, elles traversent un monde dominé par des êtres hybrides, mi-hommes mi-machines, prisonniers d’un productivisme absurde. Leur errance les mène jusqu’à une maisonnette habitée par deux vieilles femmes, où, par des rituels ancestraux, elles se délestent des injonctions faites au féminin et accèdent à une liberté nouvelle.

Et autour, des écrous, des boulons, des machines. Une mécanique d’extraction, d’aliénation. Une logique mortifère semble orchestrée par l’homme et dirigée contre la terre. C’est l’extractivisme qui ronge en fond, sans discours, juste par les formes et les matières.

Mais quelque chose du conte résiste. Une cabane, une grand-mère aux bras ouverts. Et la sororité se déplace. Elle dépasse les deux sœurs, s’élargit. Le cercle s’ouvre : à d’autres filles, à des disparues, devenues fantômes. Ensemble, elles sèment des graines.

L’effet boule de neige ne désigne pas ici un mécanisme, mais une dynamique : chaque pas fait enfler la puissance, non pas d’une héroïne isolée, mais d’une alliance. L’histoire croît d’amitiés, d’alliées, d’énergies. Elle devient plus que la somme de ses parties. Une montée, une vague.

Dans Les apprenties, on suit deux fillettes qui découvrent l’oppression qui les guette. Elles se transforment. Entrent en résistance. Ce voyage initiatique nous mène de l’émerveillement à la colère, de l’effroi à la volupté de la destruction. Jusqu’à devenir guerrières. Jusqu’à devenir géantes.

Elles se redéfinissent, redéfinissent leur rapport à la nature, à la mort, à elles-mêmes. Mutantes, elles apprennent à se nourrir, à s’armer, à grandir. À prendre soin l’une de l’autre, à garder mémoire des absentes. Une rébellion féminine, lente et déterminée, qui fait du soin une forme de puissance.

Romane Armand