Notre critique de Du pain blanc et du chocolat

Dans ce récit, Du pain blanc et du chocolat, la première phrase donne tout de suite le ton : « J’ai toujours été fasciné par les armes et les uniformes », dévoilant un récit autobiographique et méticuleux qui portera sur la guerre, sa présence dans les récits familiaux, et sur la transmission, consciente ou inconsciente de ces récits.

Chaque été, le jeune Pascal quitte la Suisse pour passer les vacances chez ses grands-parents, à Marle en Allemagne. Il garde de cette période, à la fin des années 1980, des souvenirs teintés de nostalgie : les trajets en train, les matchs de foot dans le jardin avec son frère, les bibelots de famille, et les particularités culturelles allemandes, et l’ennui aussi, ce temps suspendu propre à l’enfance.

Mais ces souvenirs personnels et visuels se mêlent aux mots que lui a transmis sa mère, qui lui raconte son propre passé, la vie de ses grands-parents avant, pendant et après la guerre. Le grand-père de Pascal, mobilisé dans la Wehrmacht, a un peu combattu avant d’être capturé par l’armée britannique, puis envoyé en Belgique où il travaille ensuite dans les mines de charbon. Au cœur du récit, nous suivons un va-et-vient entre les générations, les époques et une continuité familiale sur fond de guerre.

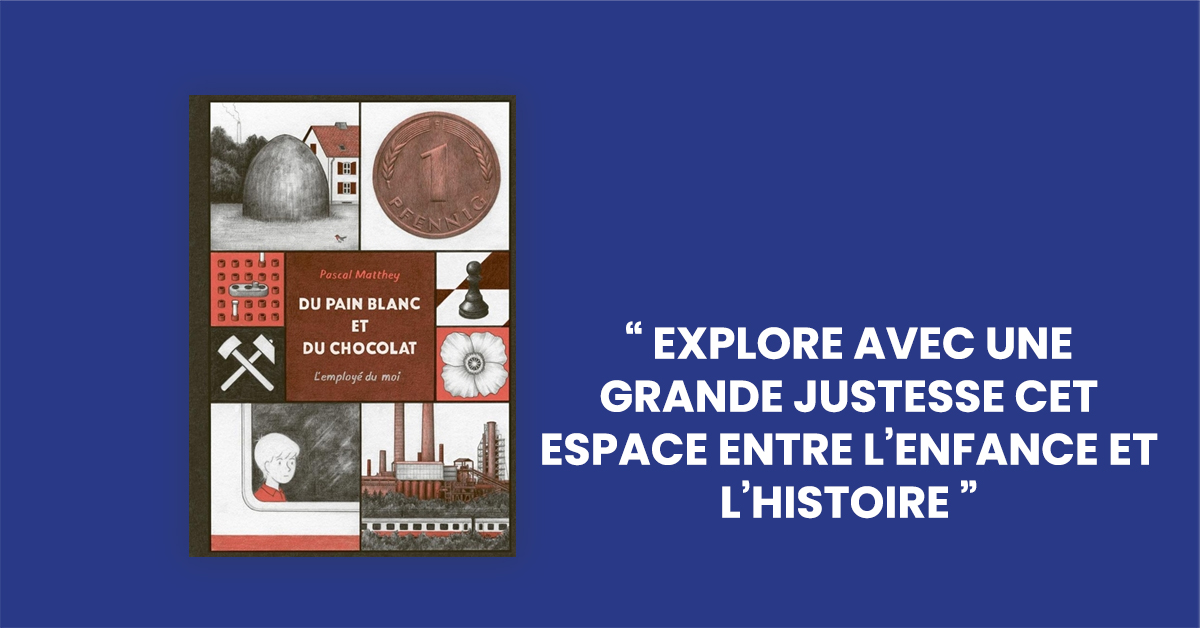

La narration est libre, mêlant souvenirs, impressions et objets. Cette bande dessinée ne montre aucune scène de combat, et pourtant la guerre est partout. Chaque page offre un gaufrier très structuré, un dessin noir et blanc au crayon, un réalisme du trait, une absence d’action spectaculaire le tout maintenu dans une grande densité émotionnelle. Nous plongeons dans le regard de Pascal enfant, dans sa fascination pour la culture matérielle : sur la couverture figure un sou Pfennig allemand, un pion d’un jeu d'échecs ou un détail du jeu de la bataille navale[1]. Nous scrutons les détails d’objets du quotidien, anodins en apparence, mais qui racontent beaucoup. D’une case à une autre, nous remarquons un intérêt pour les logos, les formes, les signes d’époques et les nombreux clins d'œil aux bandes dessinées de son enfance.

Par exemple avec un gag marquant de Gaston Lagaffe, dans lequel celui-ci construit un avion miniature pour attaquer un collègue qui l’énerve. Ce gag fait écho à la fascination du petit Pascal pour le modélisme et les armes miniatures. Mais il s’y joue bien plus : Pascale adulte explique cette scène comme un clin d'œil au pacifisme de Franquin, qui critiquait, à travers Gaston, la politique éditoriale de Spirou qui faisait à l’époque la promotion du modélisme militaire.

Cette bande dessinée ouvre une vraie réflexion sur la représentation de la guerre : peut-on raconter la Seconde Guerre mondiale sans évoquer l’idéologie nazie ? Franquin avait choisi de représenter un Messerschmitt (un avion allemand) avec une croix gammée, mais Pascal Matthey, lui, s’était fixé de ne dessiner aucune référence directe au Troisième Reich et à son iconographie. Cela soulève une question passionnante : peut-on parler de la guerre sans ses symboles ? En choisissant de ne pas les montrer, l’auteur affirme un point de vue, et fait de cette guerre, omniprésente mais discrète, une guerre familiale, intime et transmise.

Cette bande dessinée offre un regard rare : celui d’un enfant qui joue, pendant qu’on lui raconte la guerre. Et quelque chose en lui, écoute. C’est cet entre-deux, cet espace entre l’enfance et l’Histoire, que Pascal Matthey explore avec une grande justesse, à la fois analytique et tendre.

Éléonore Scardoni

[1] Nous renvoyons les lecteurs et lectrices curieux d’aller plus loin à la chronique du livre sur Radio Grandpapier https://radio.grandpapier.org/Avril-2025-Frederic-Paques et à l’interview de l’auteur Pascal Matthey sur ce même média https://radio.grandpapier.org/Emission-du-28-mai-2025-Pascal-Matthey